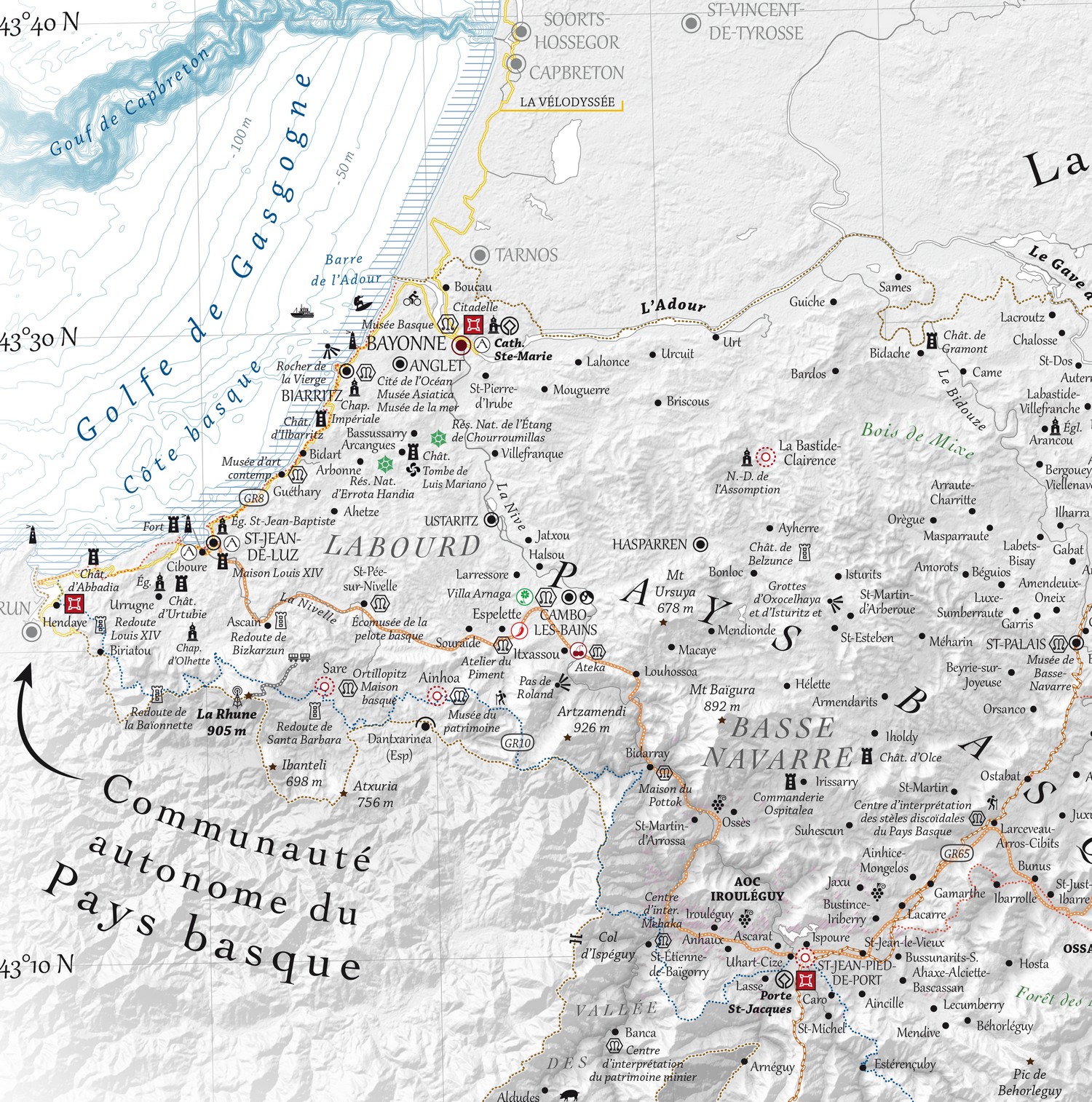

Paysages de neige et de glace, exposition de gravures des années 1830-1860. Organisée et commentée par Olivier Joseph.

Cette exposition a eu lieu durant 3 mois dans la Chapelle des Pénitents de Vallouise dans les Hautes-Alpes (05) au printemps 2015.

Dans la première moitié du XIXe siècle, des artistes français et anglais dirigent leurs pas vers le Briançonnais et la Vallouise. Ils en dessinent les vallées, les villages et les sommets. Puis ils mettent au net leurs esquisses et les publient sous forme de gravures, dans des livres destinés aux premier touristes.

Moins d'une centaines de gravures représentant le nord des Hautes-Alpes et l'Ubaye sont connues. Parmi elles, quelques-unes, rares, montrent des paysages de neige et de glace. Ce sont celles que vous allez découvrir à travers ce billet et que l'on peut admirer en grande taille dans cette exposition.

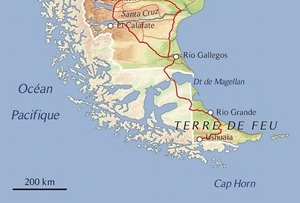

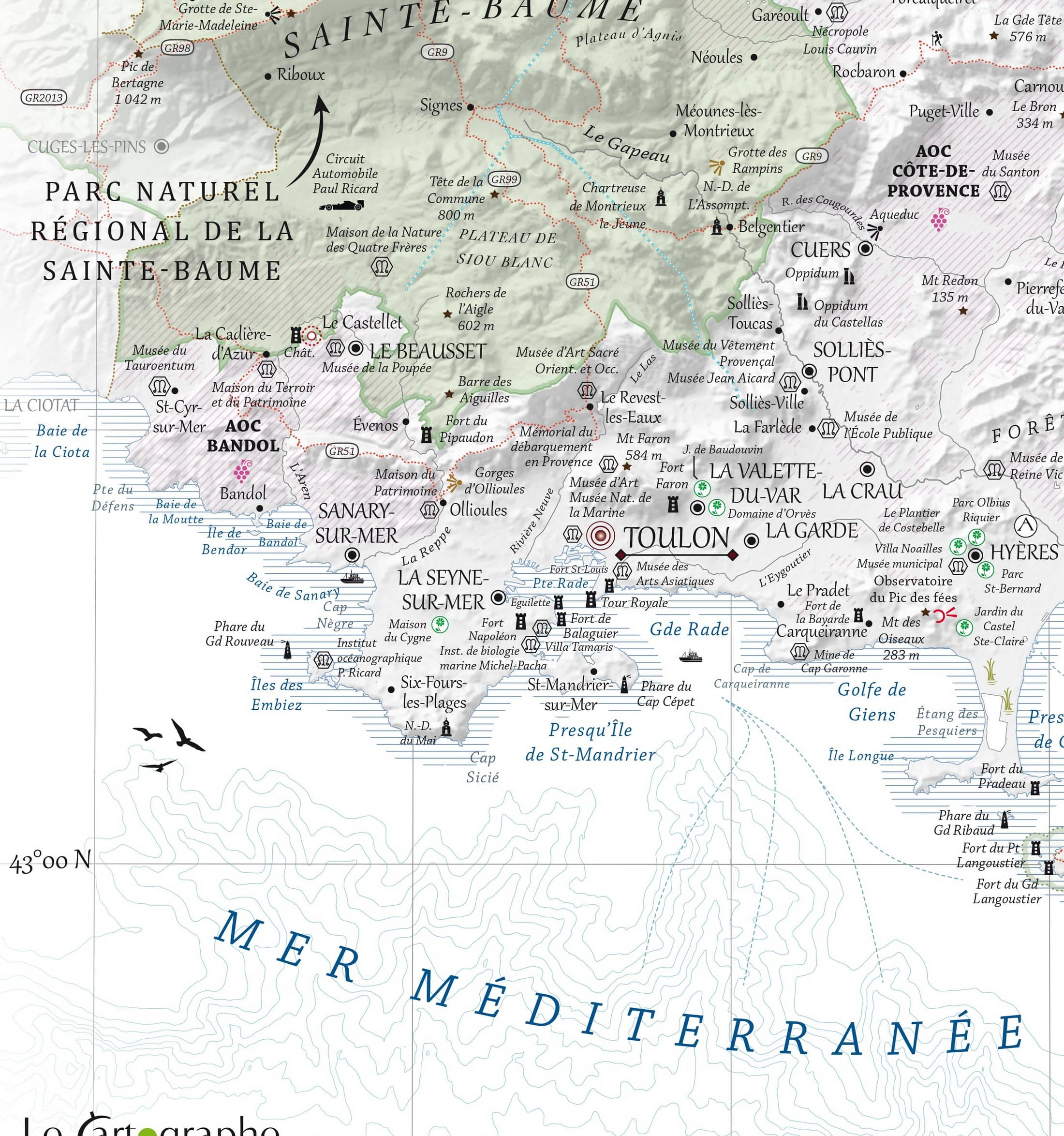

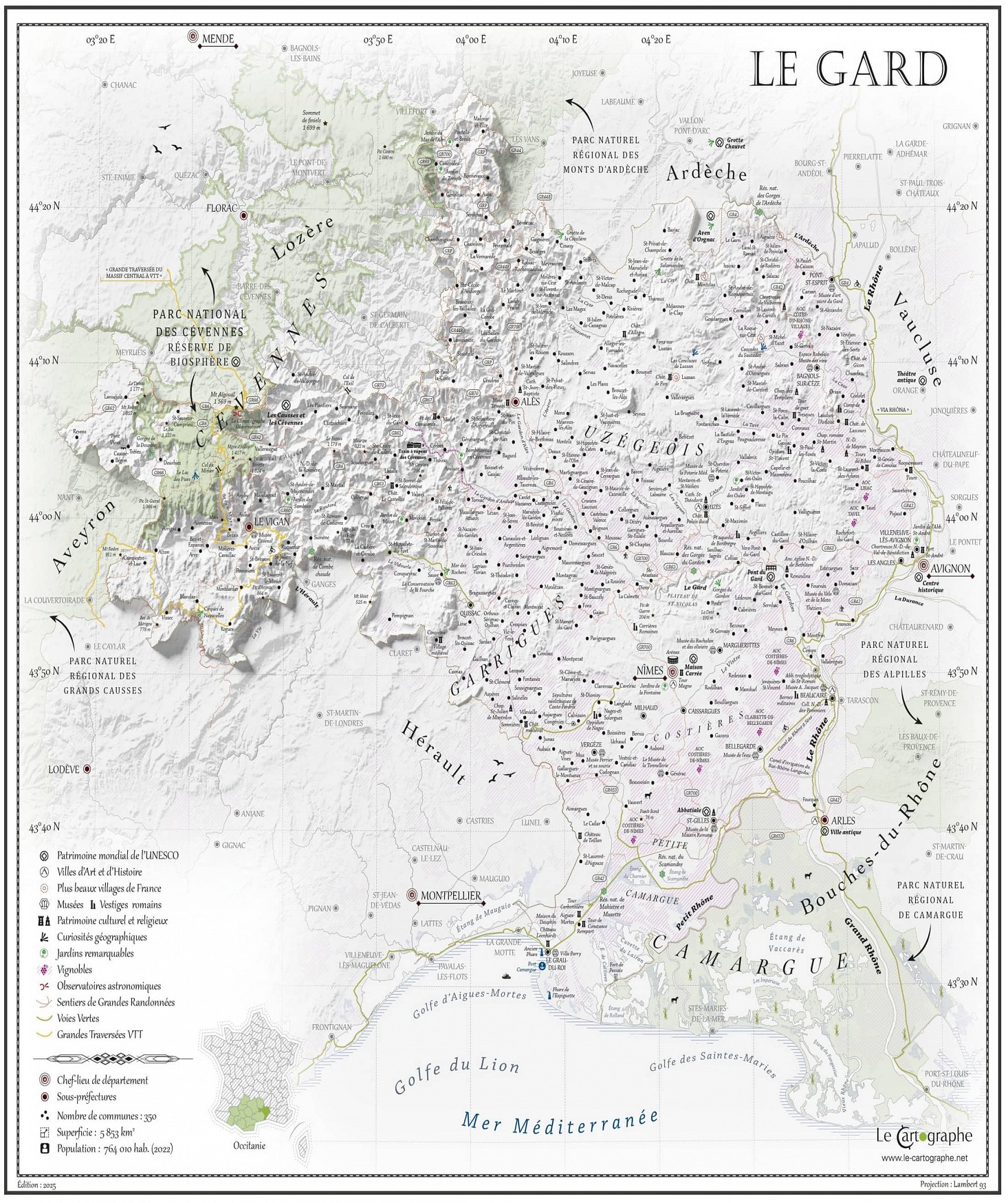

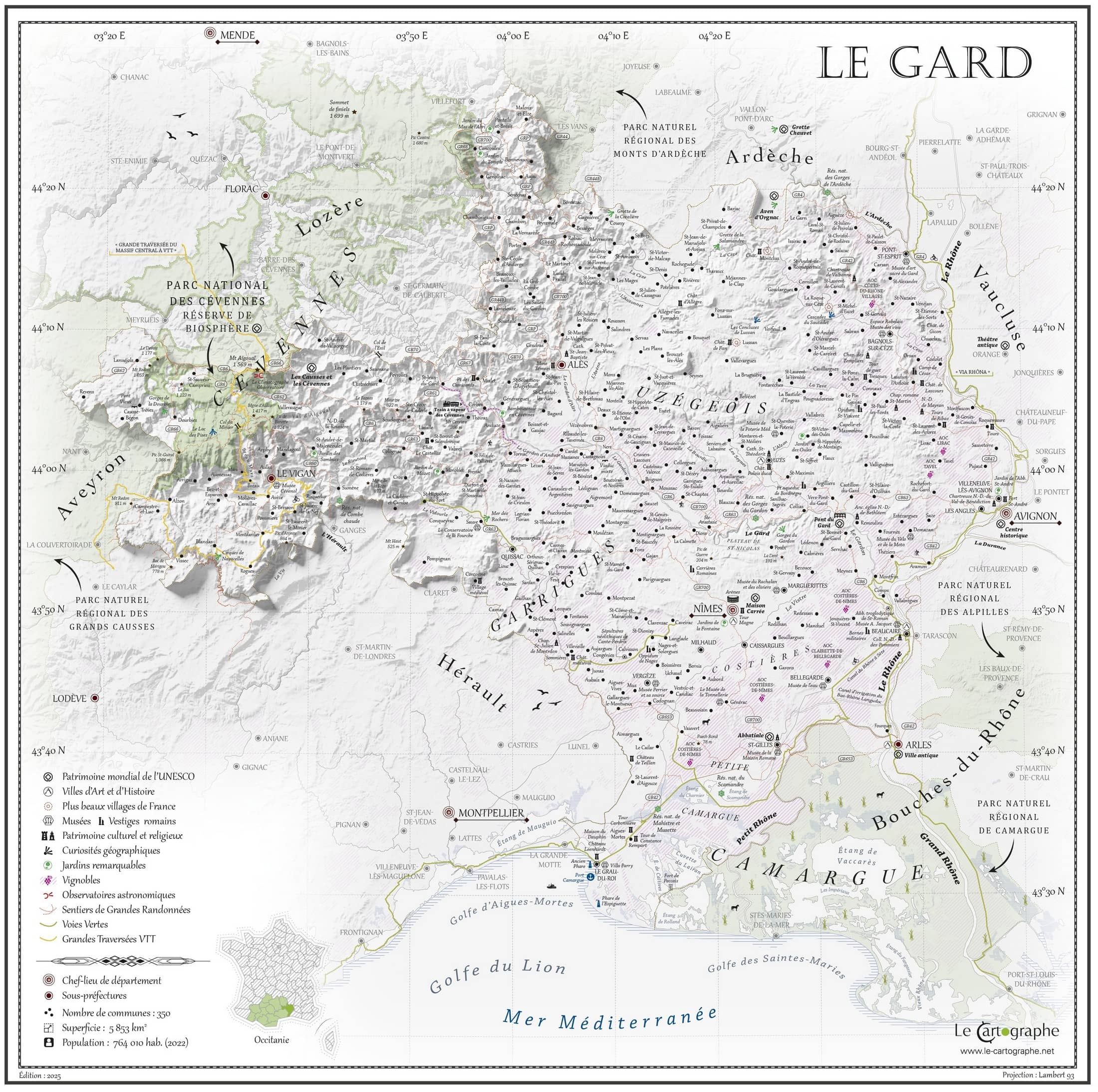

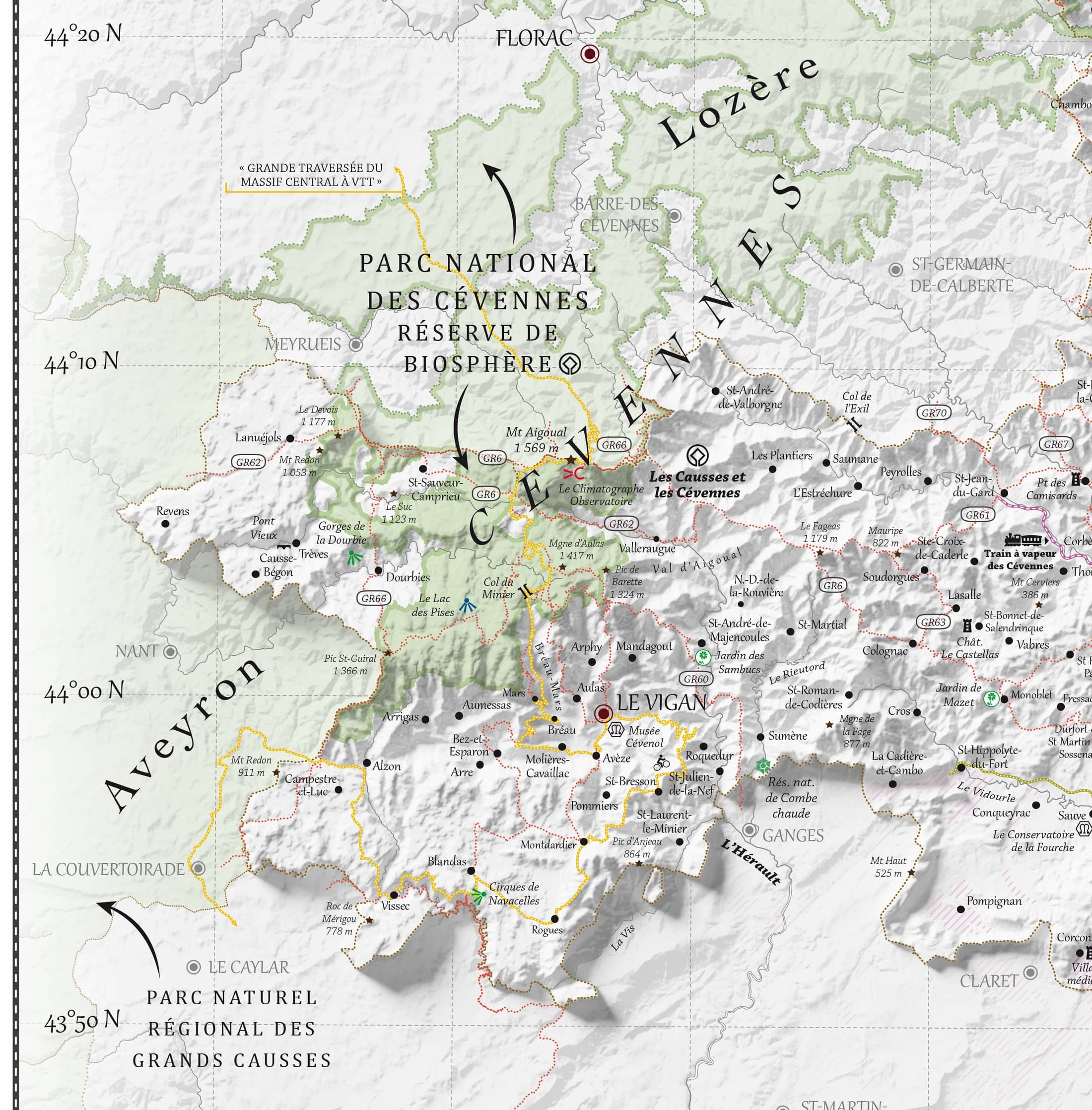

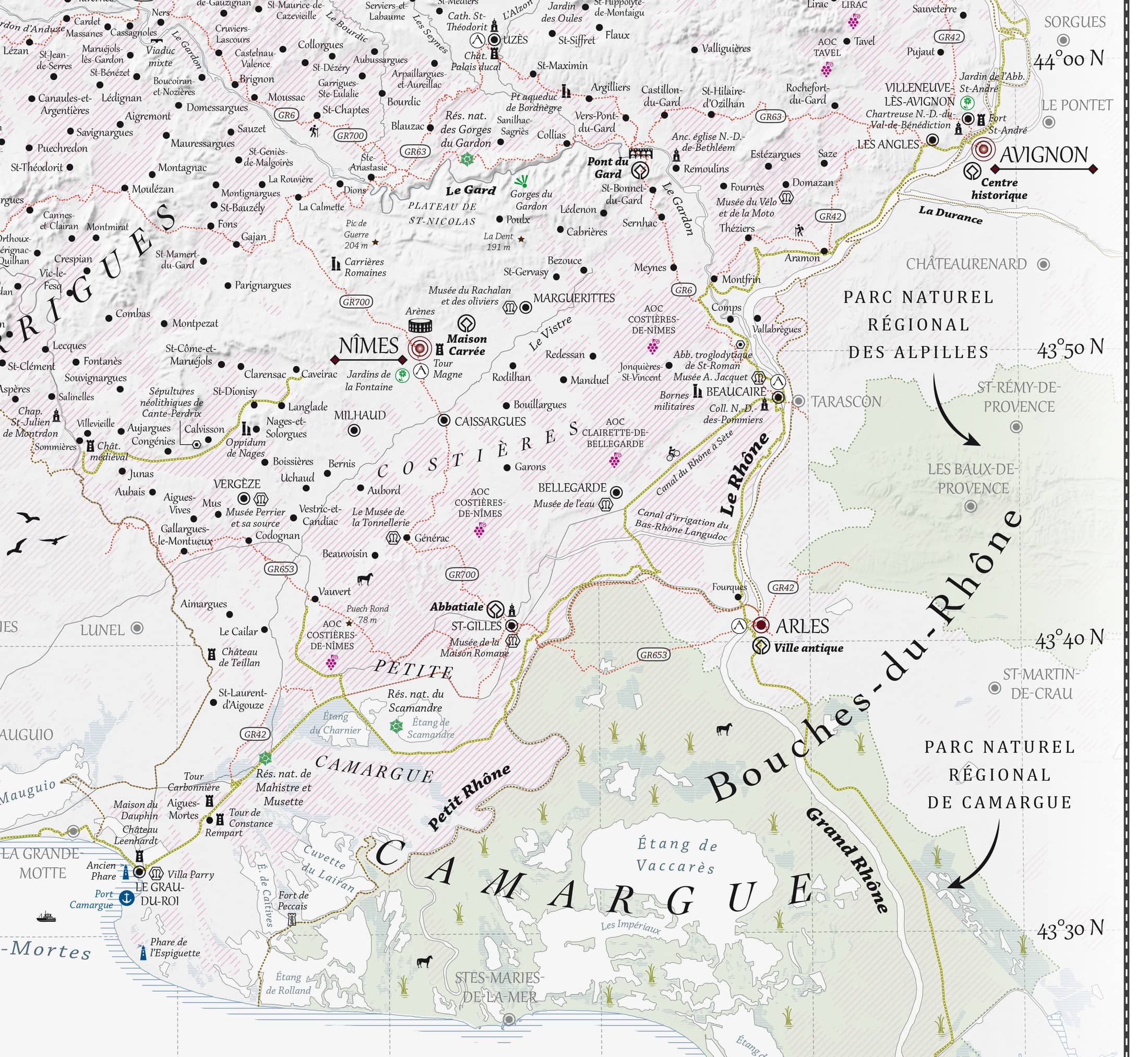

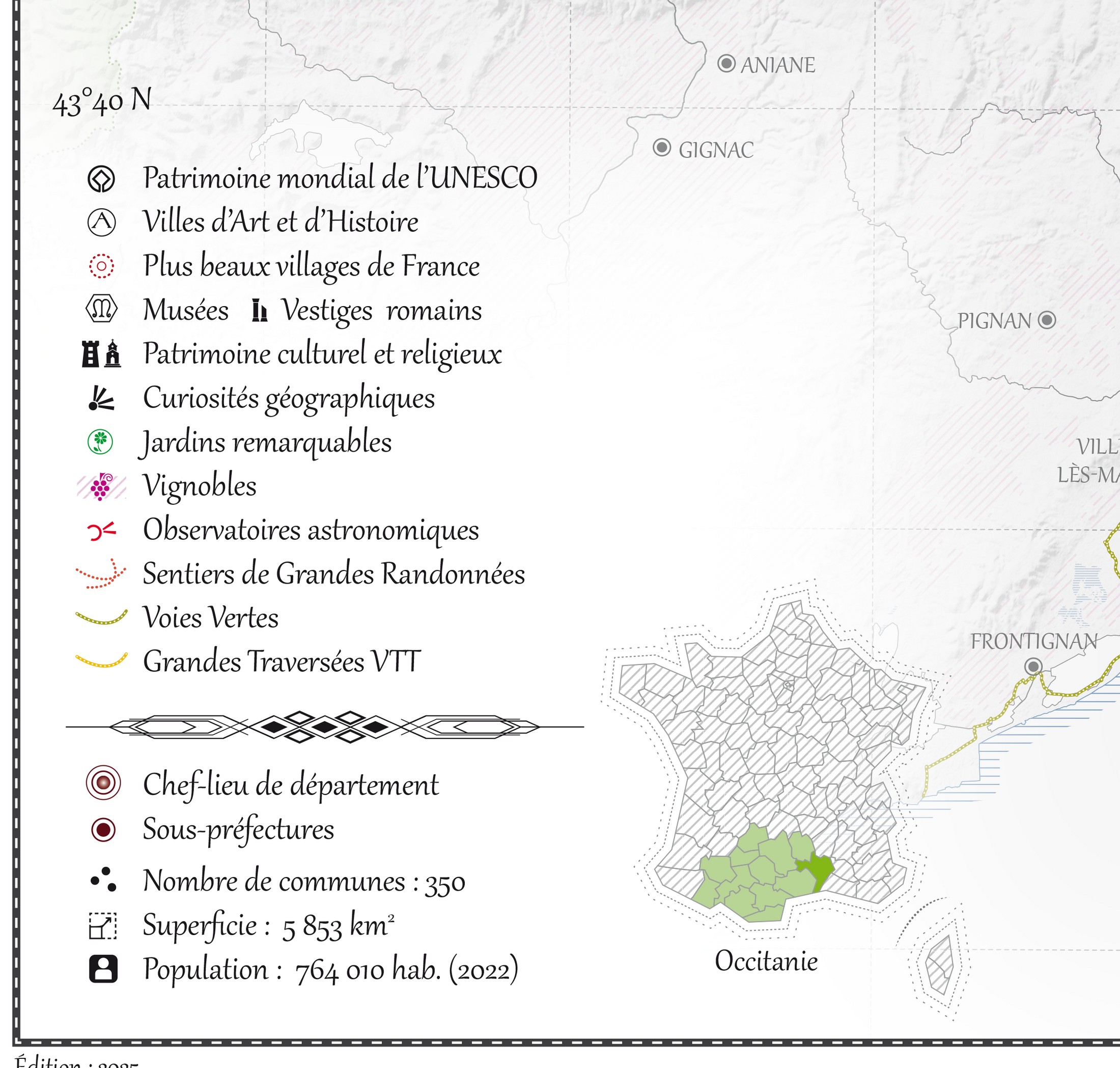

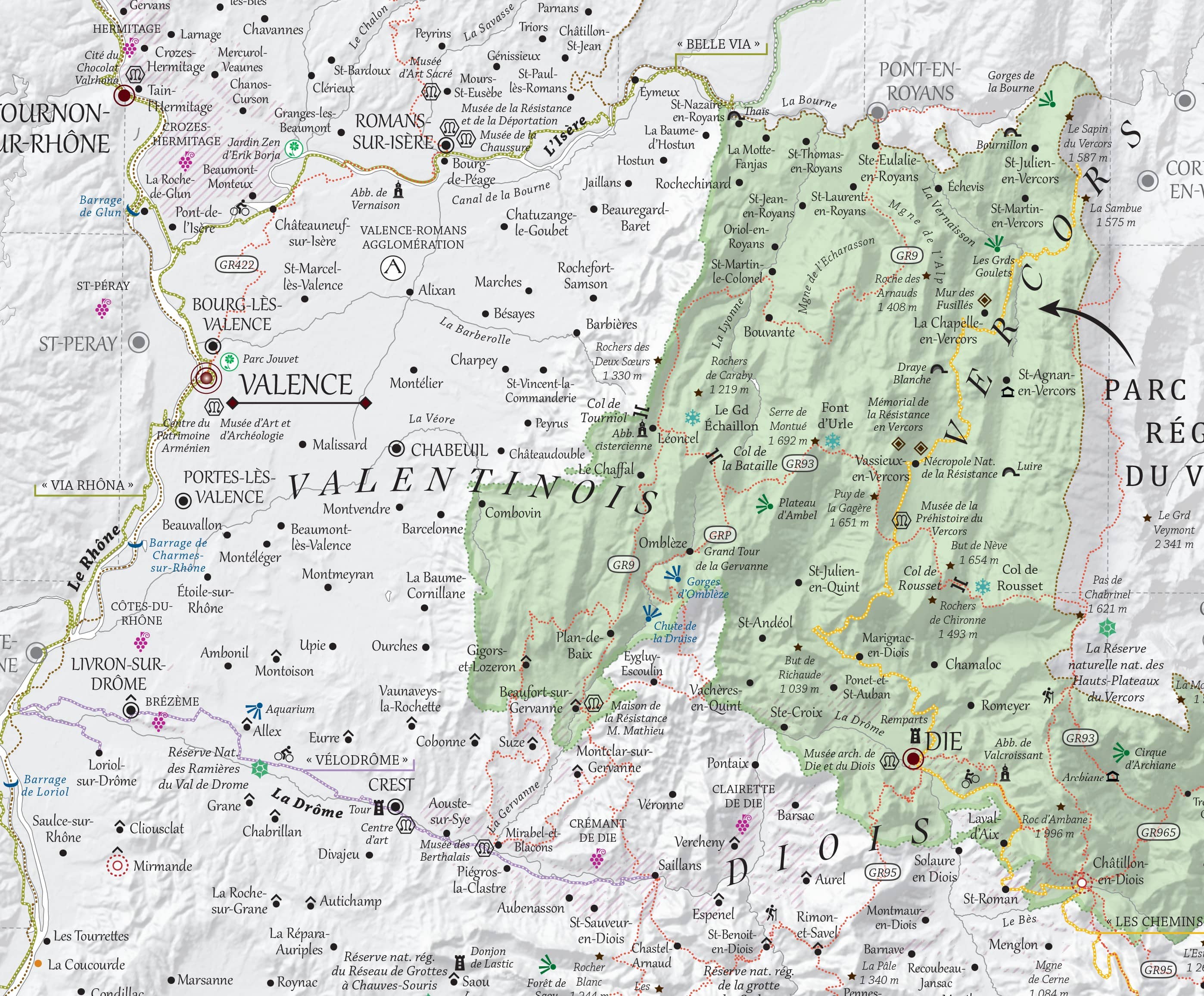

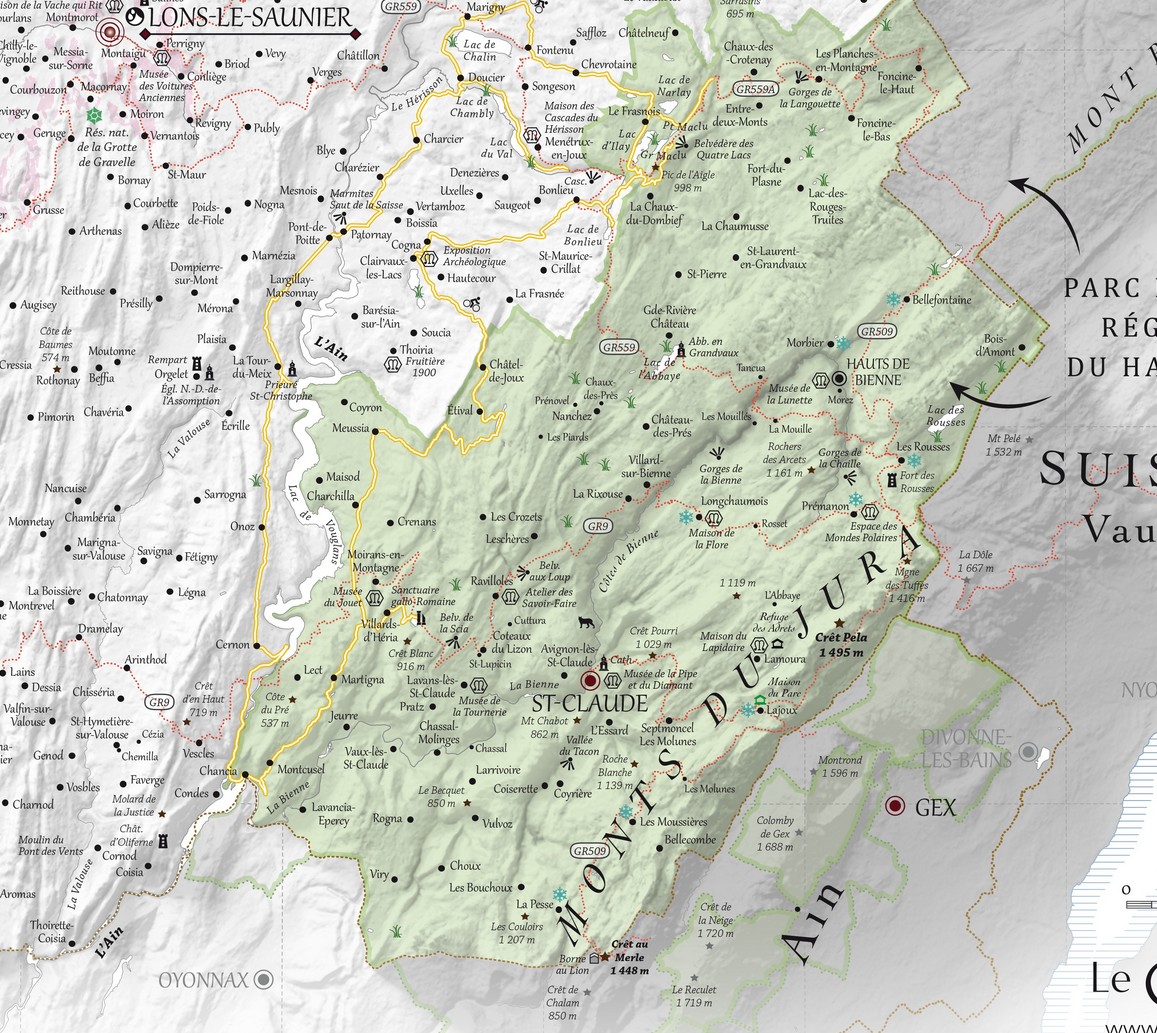

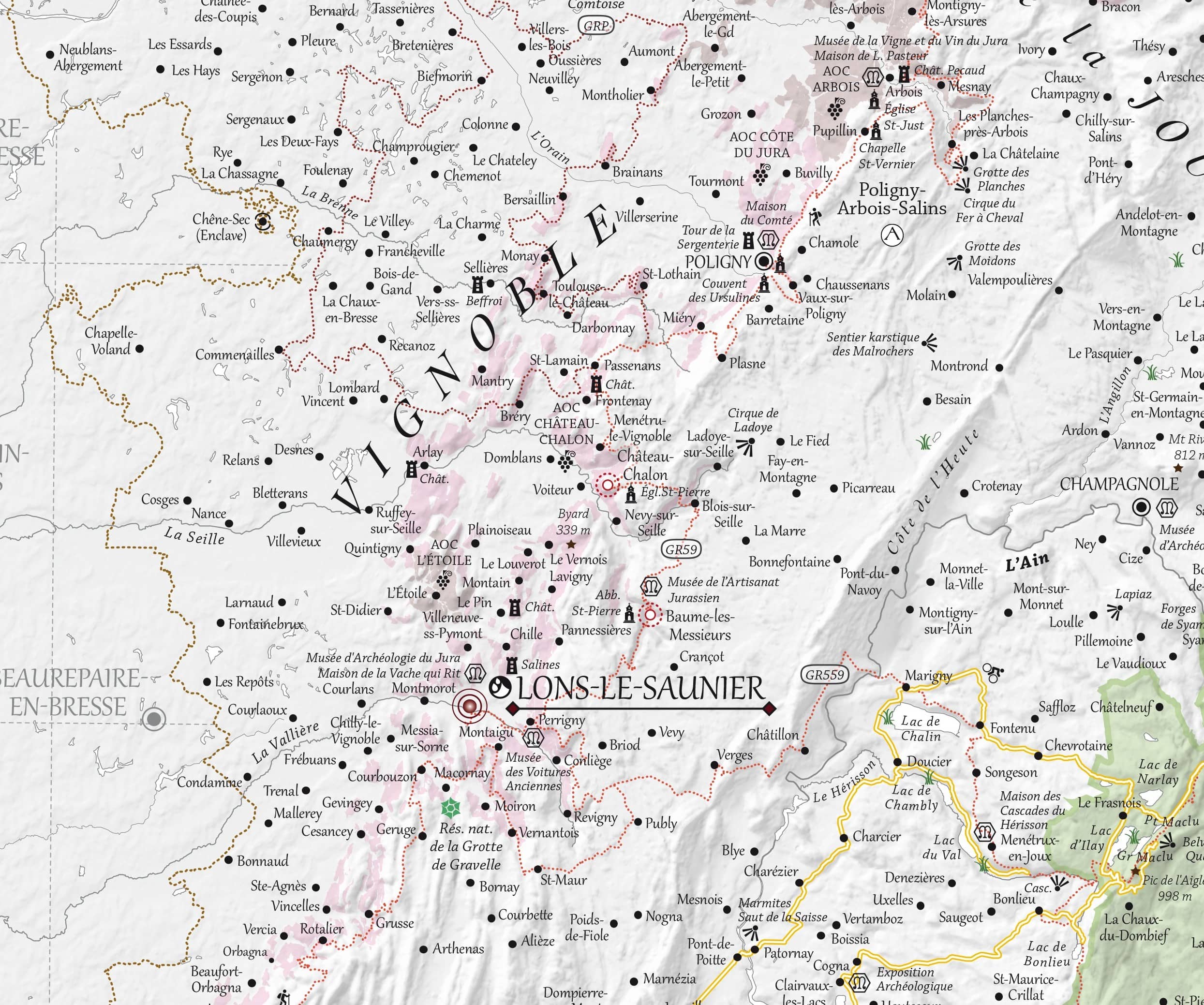

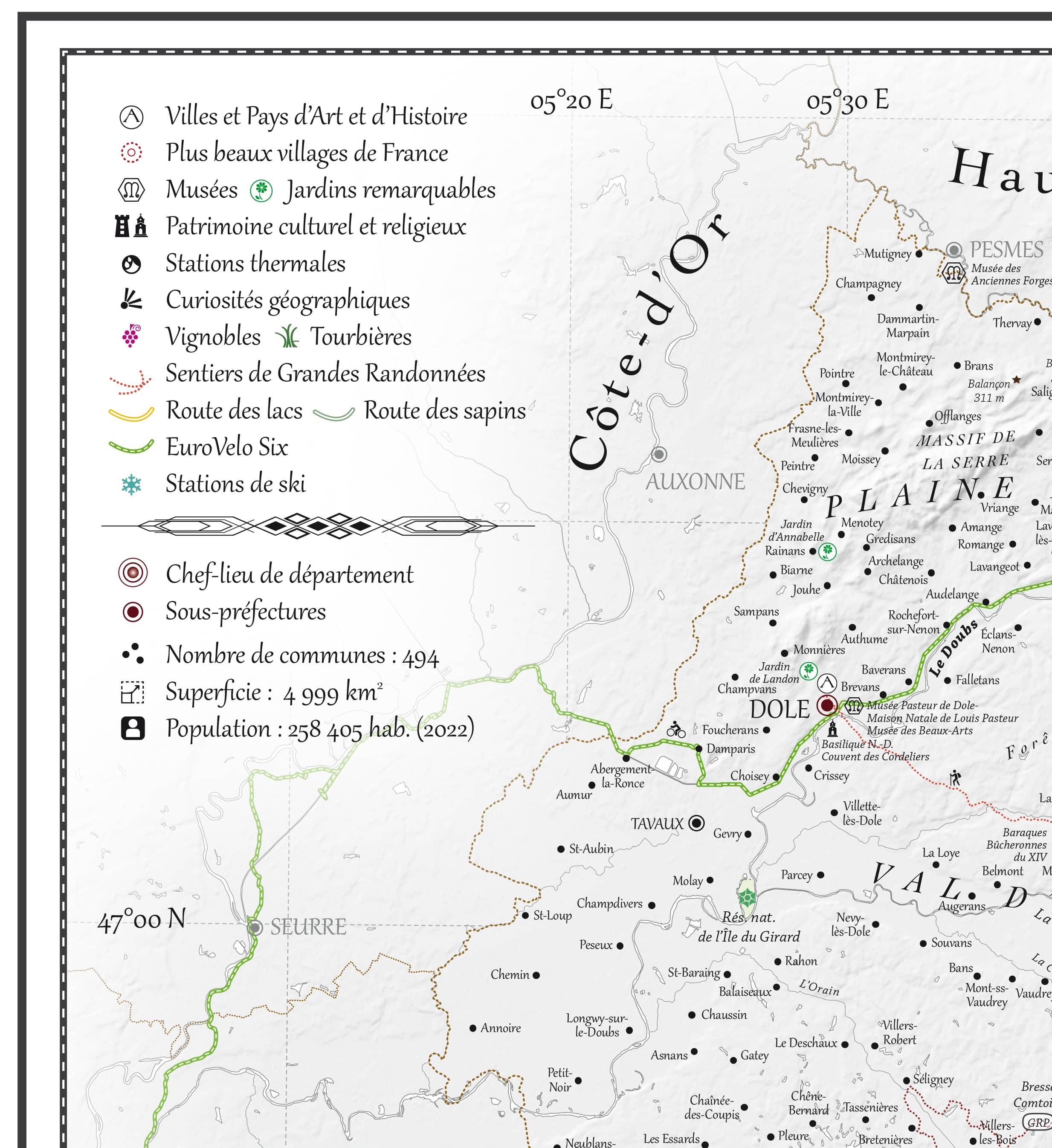

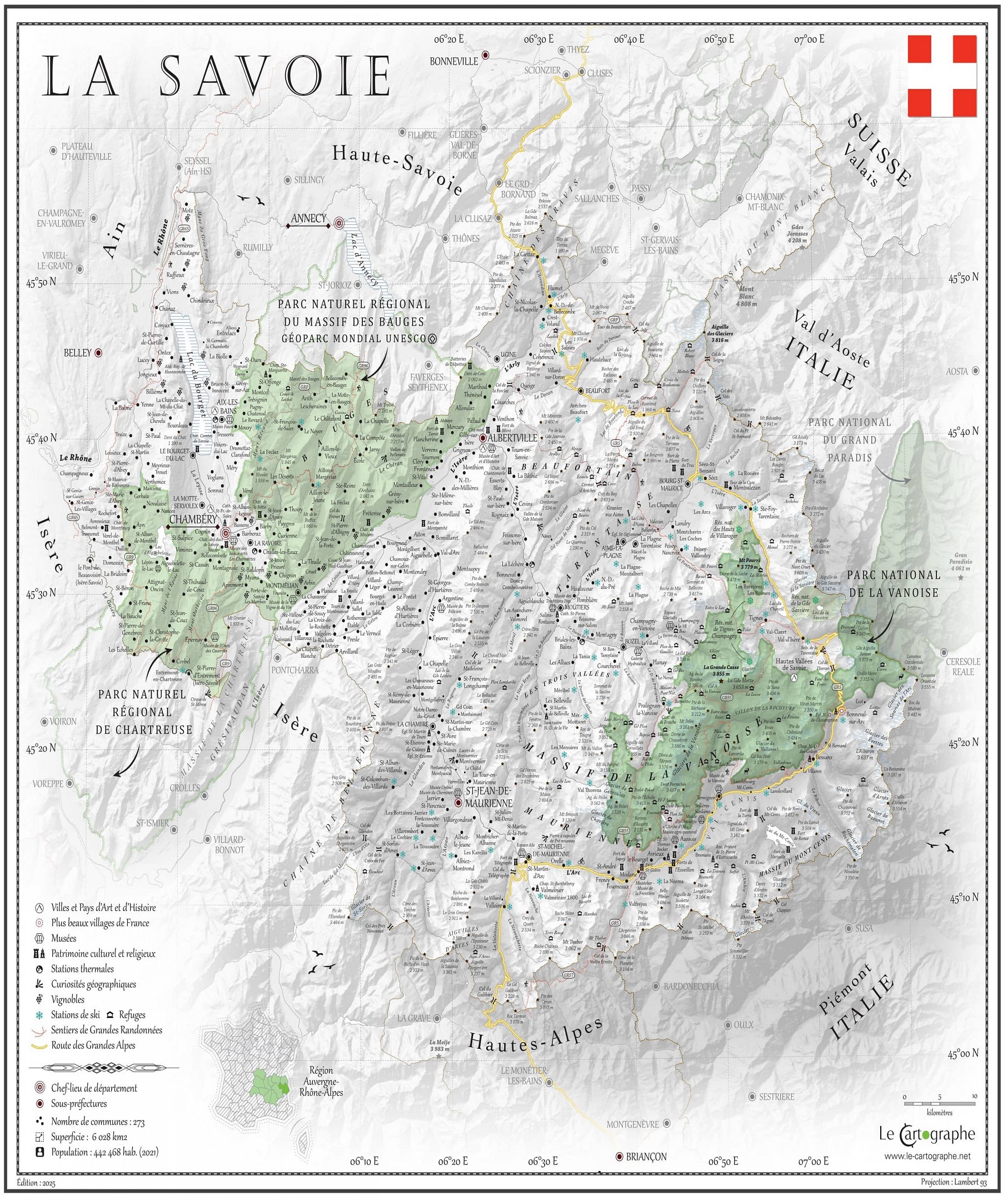

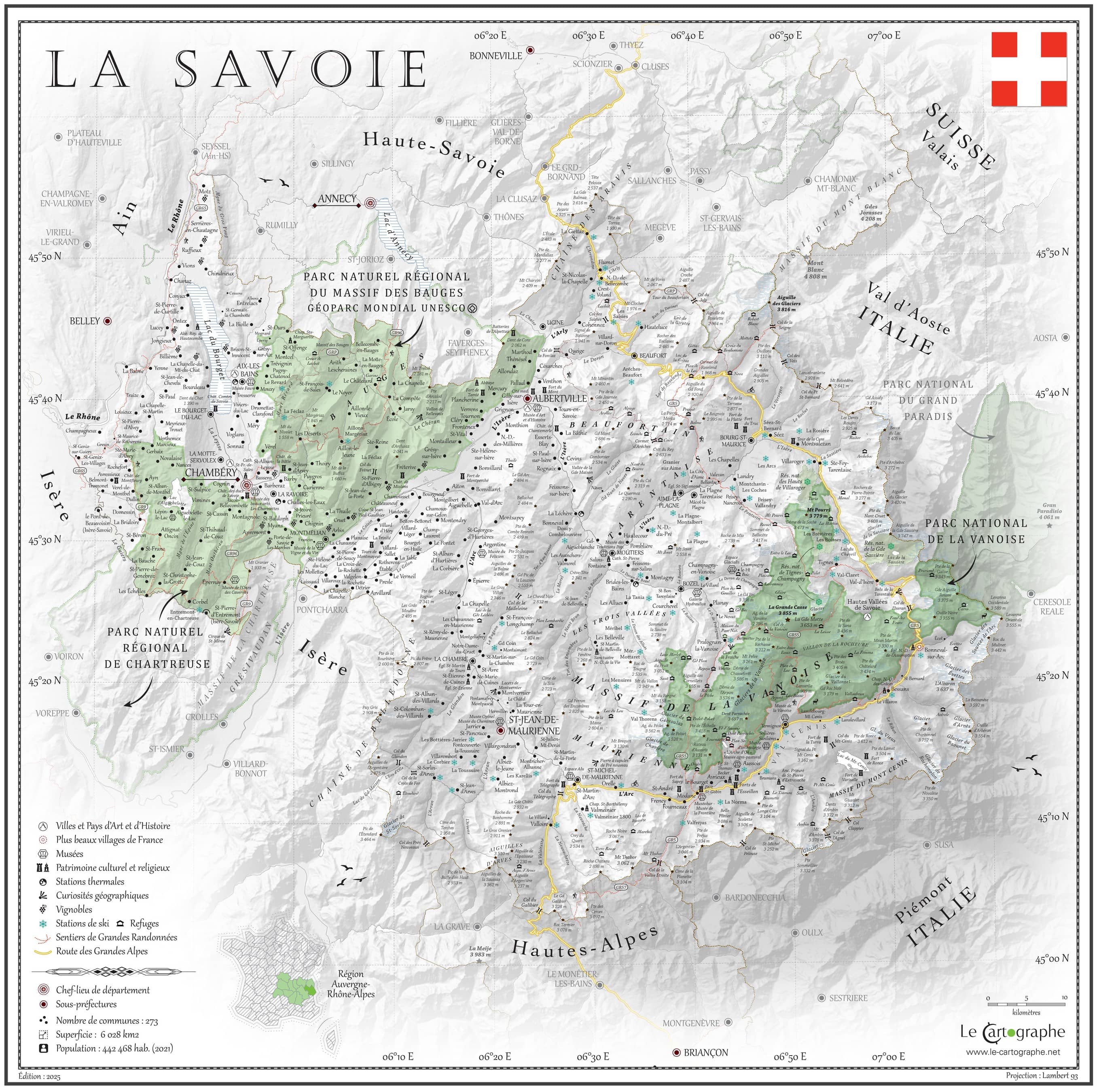

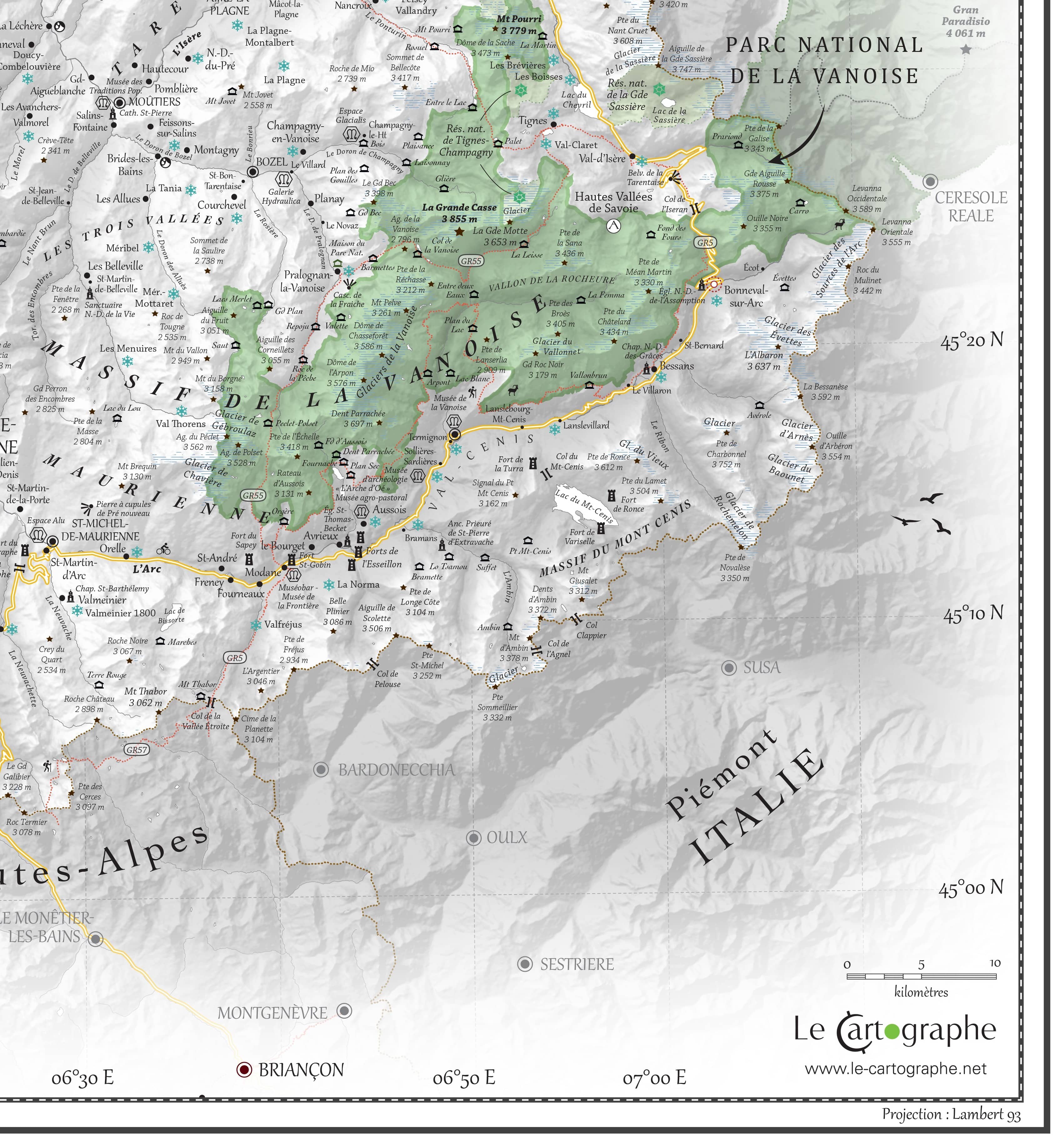

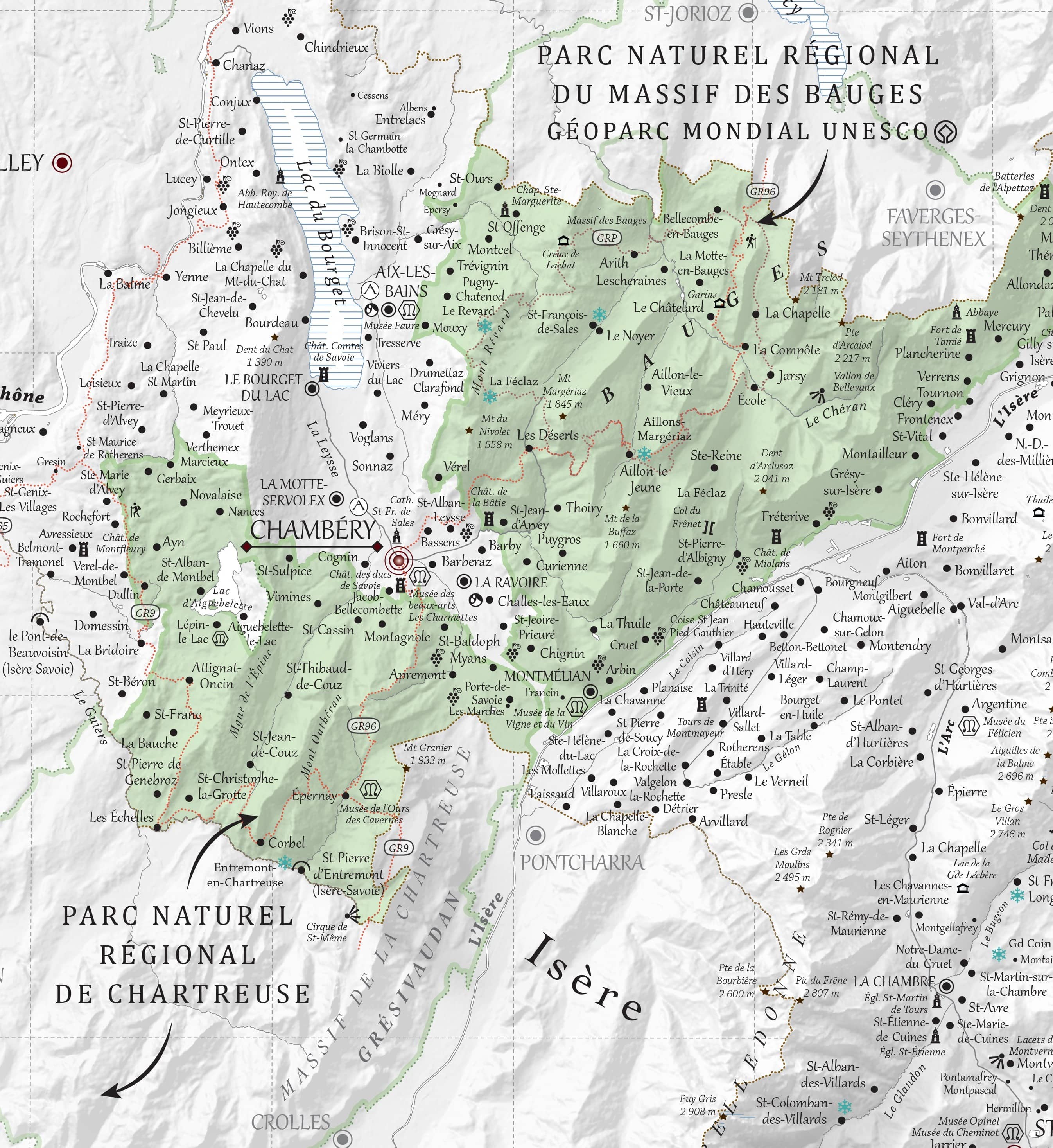

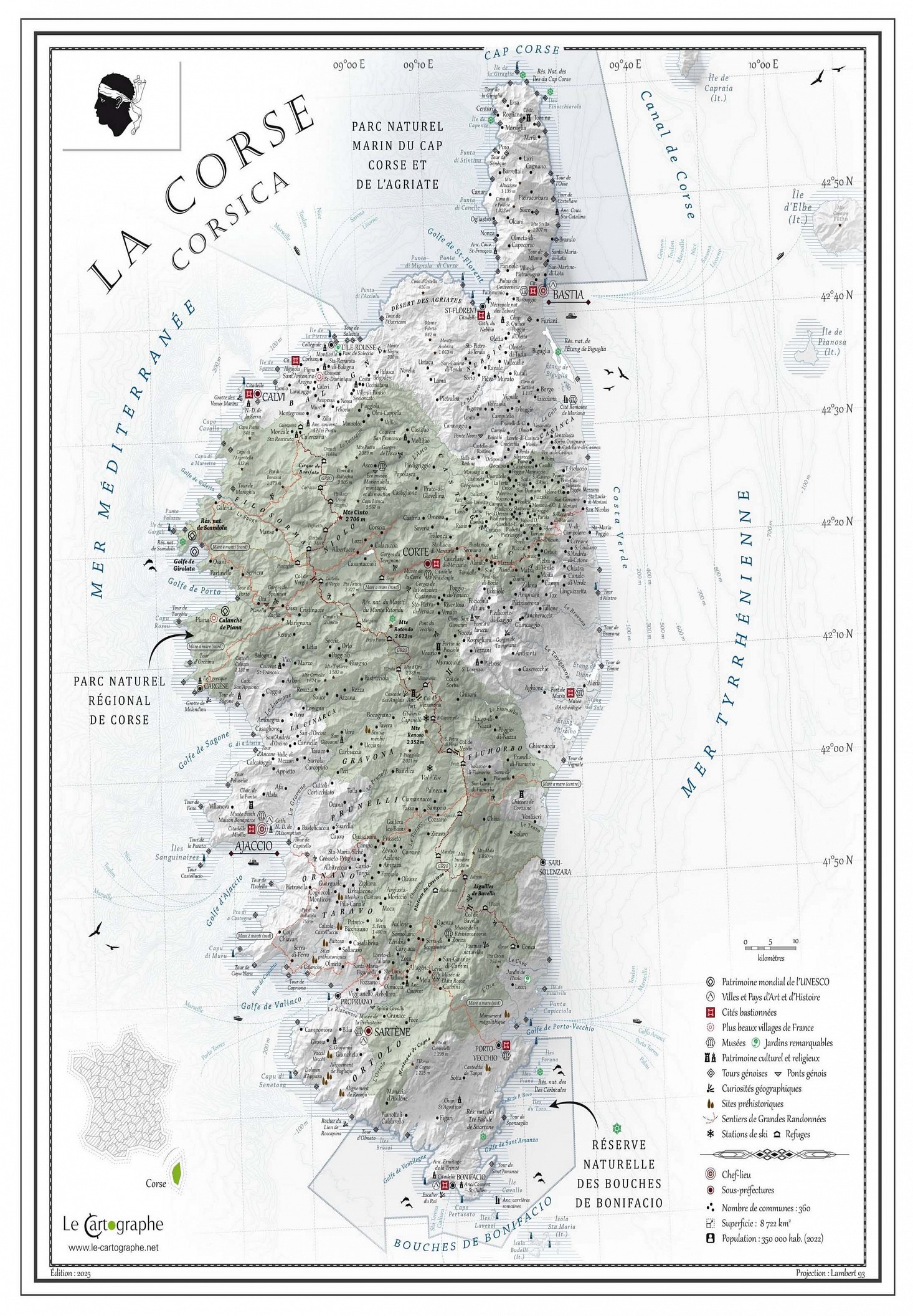

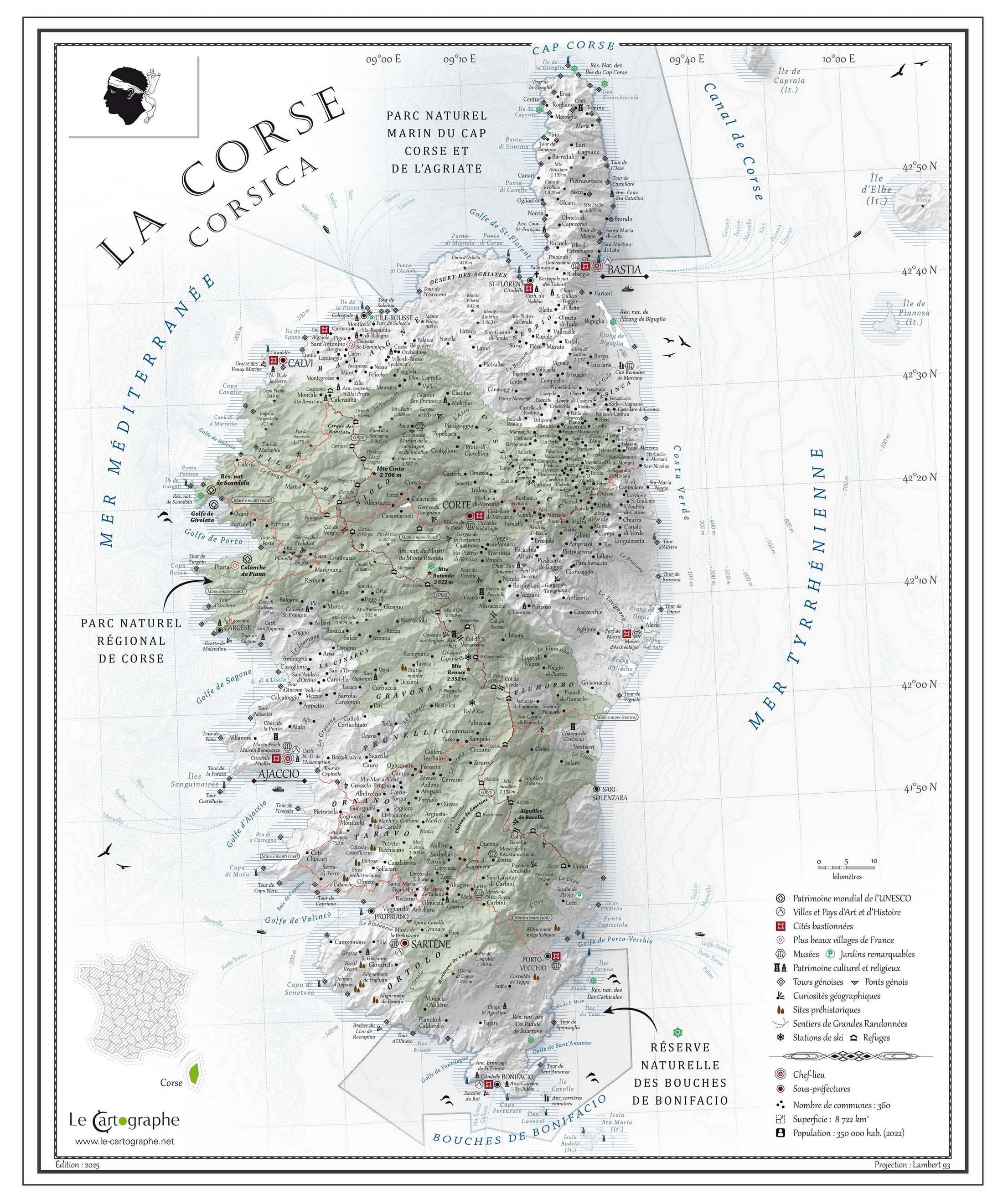

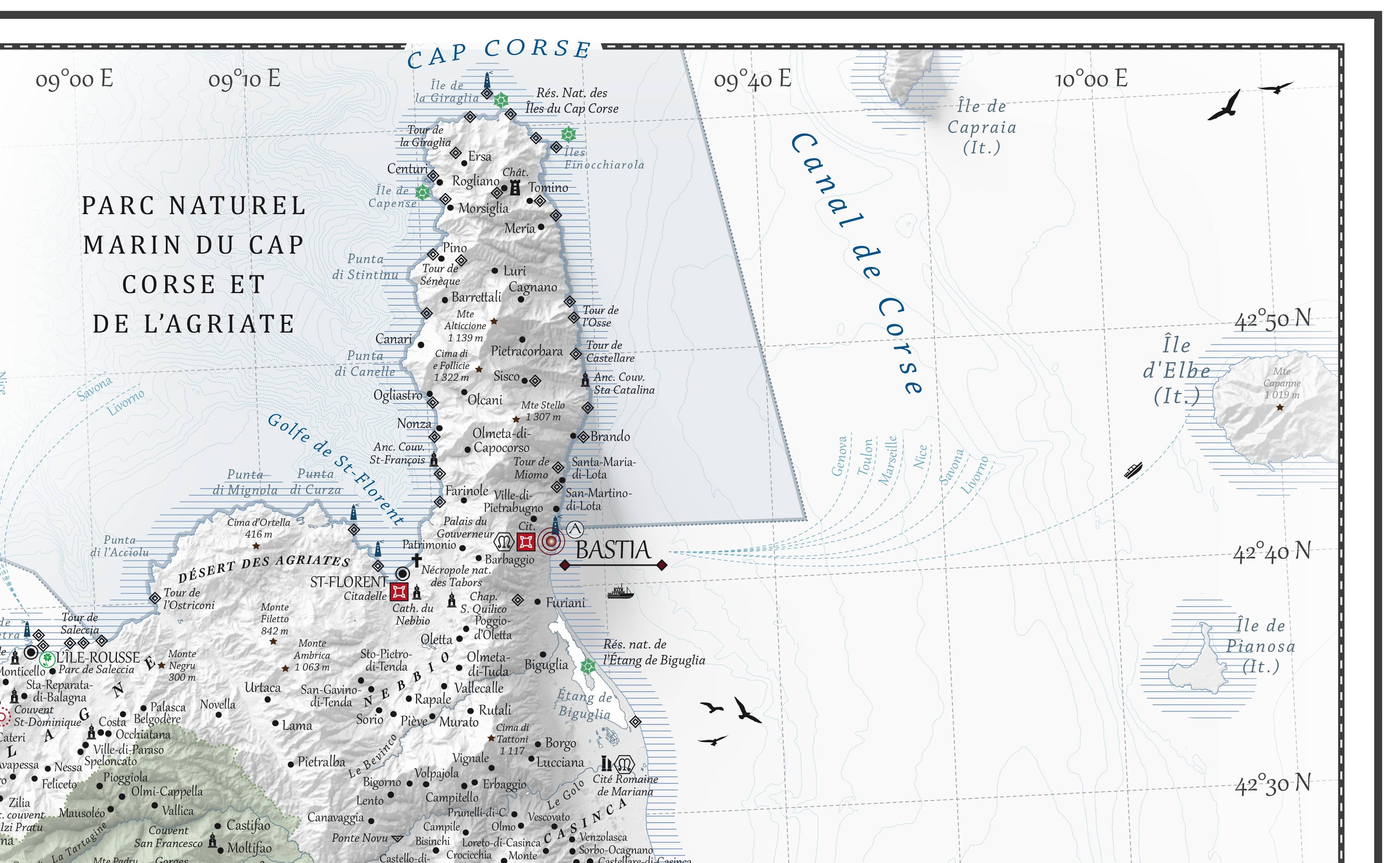

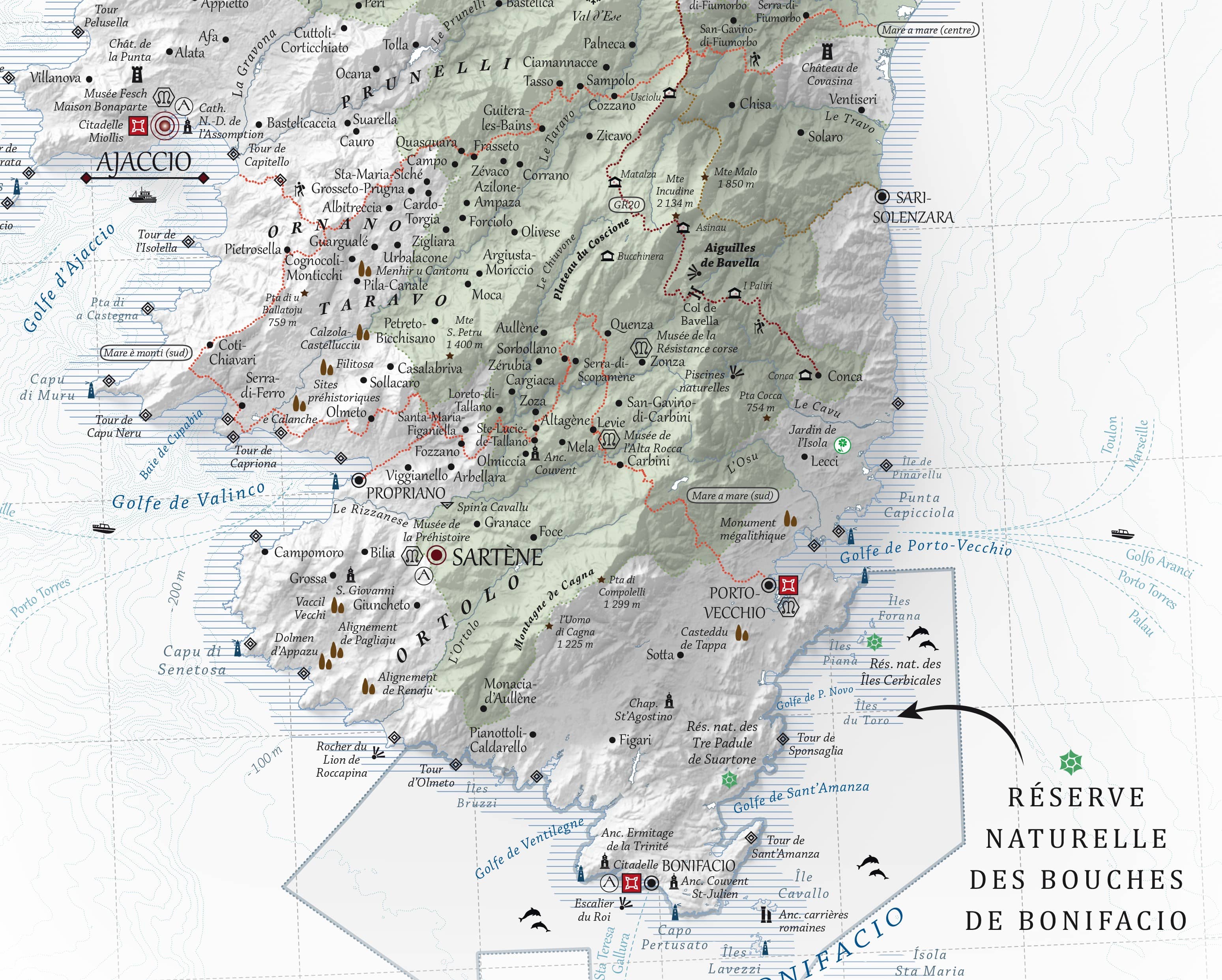

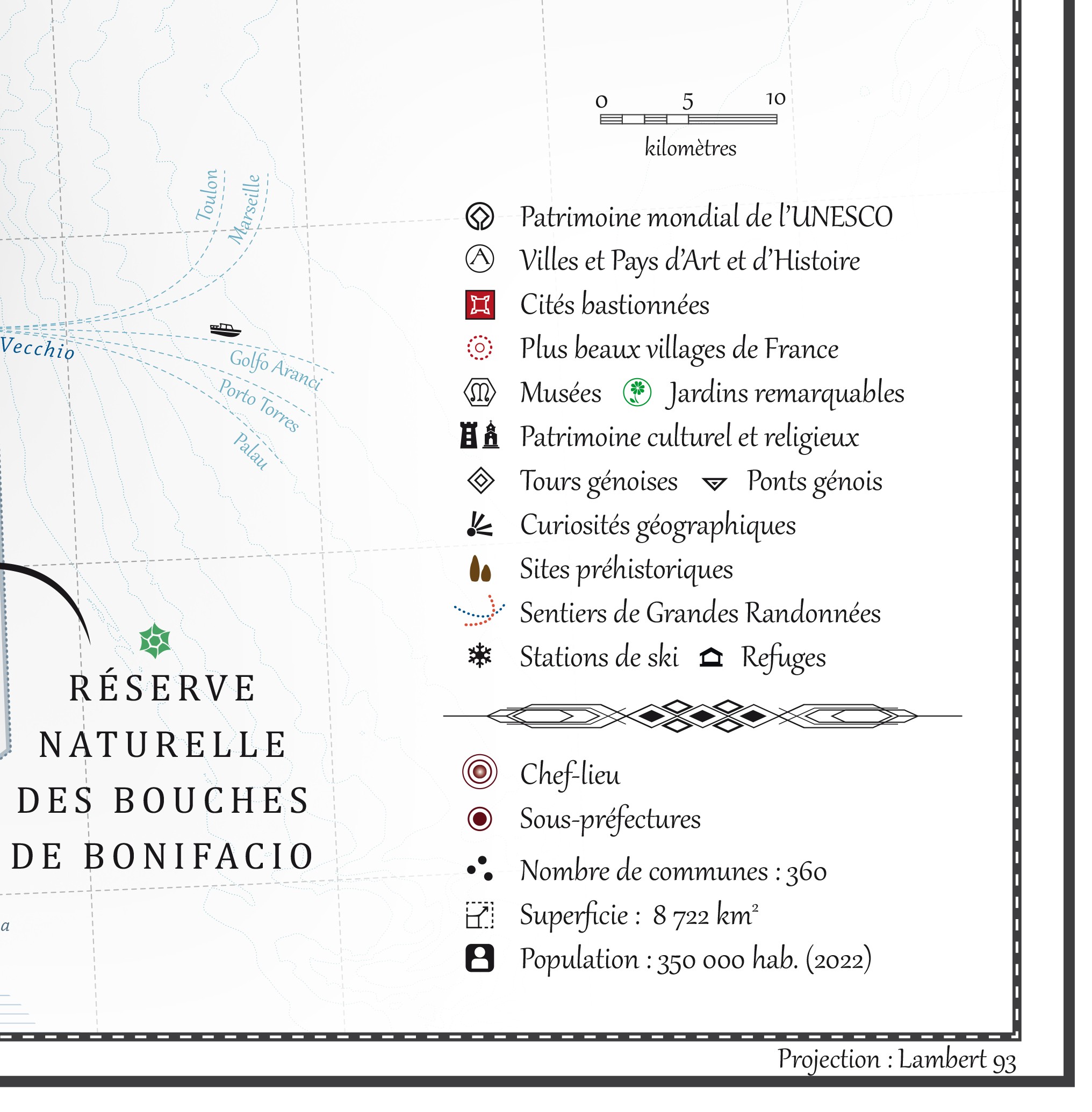

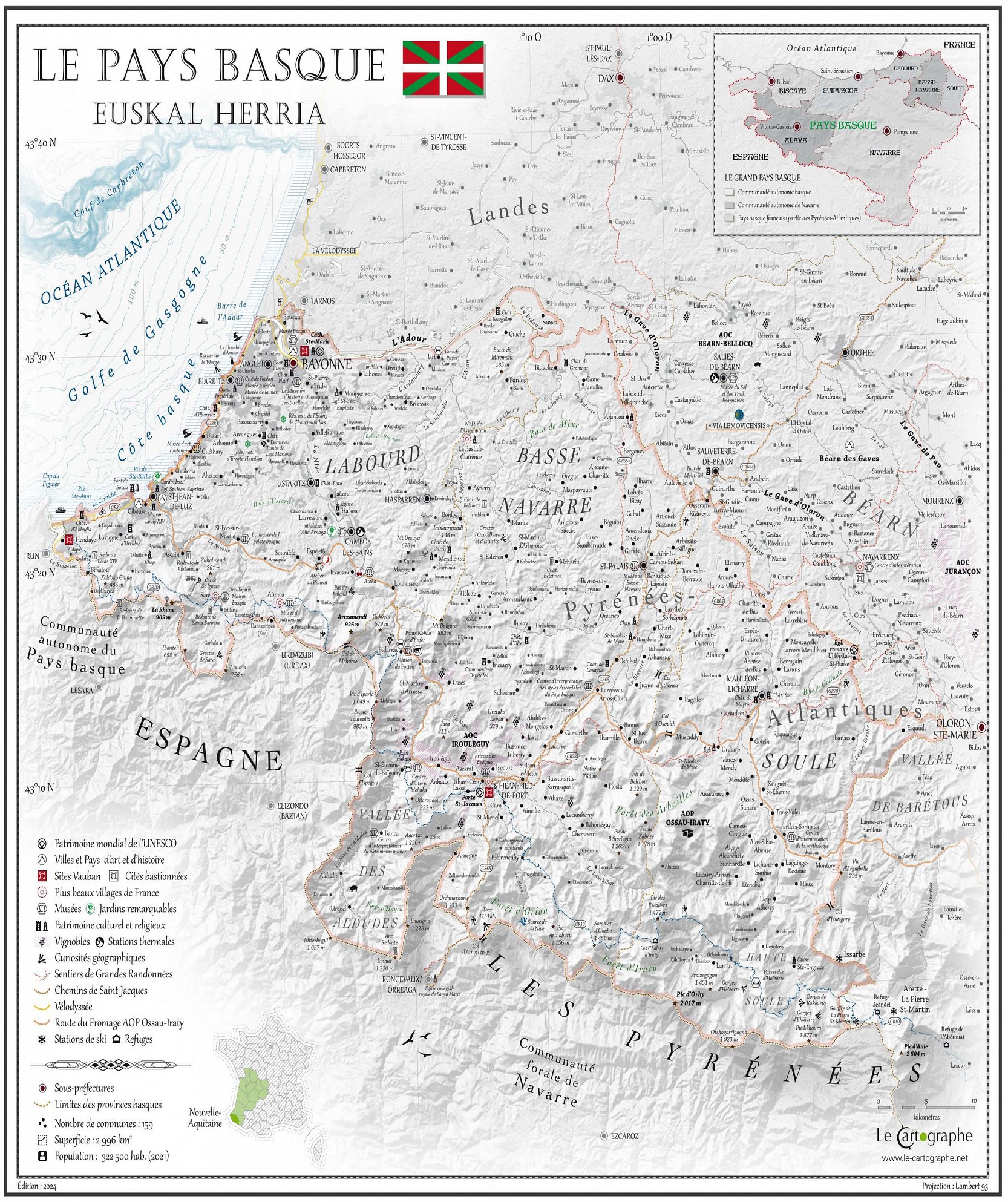

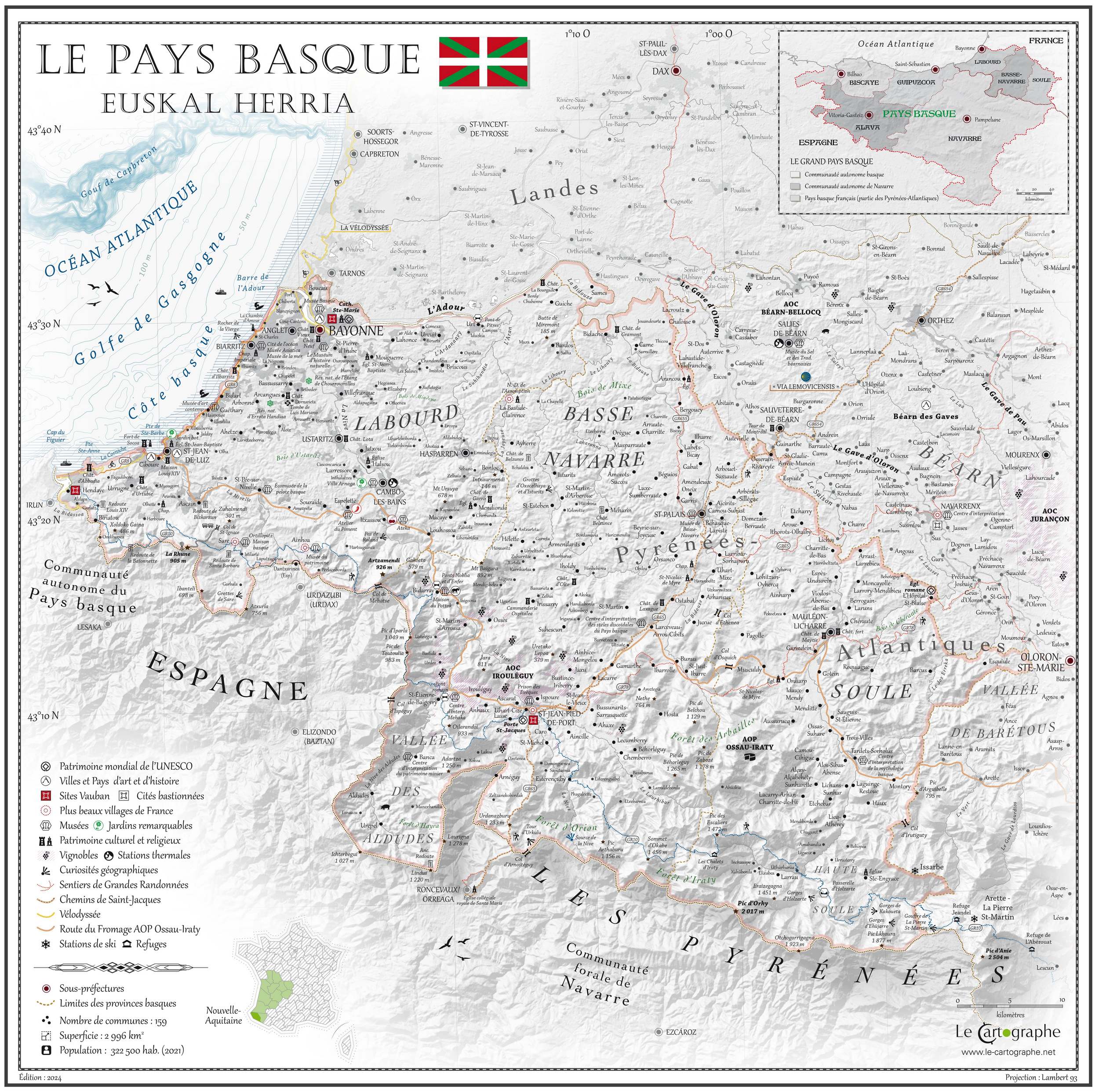

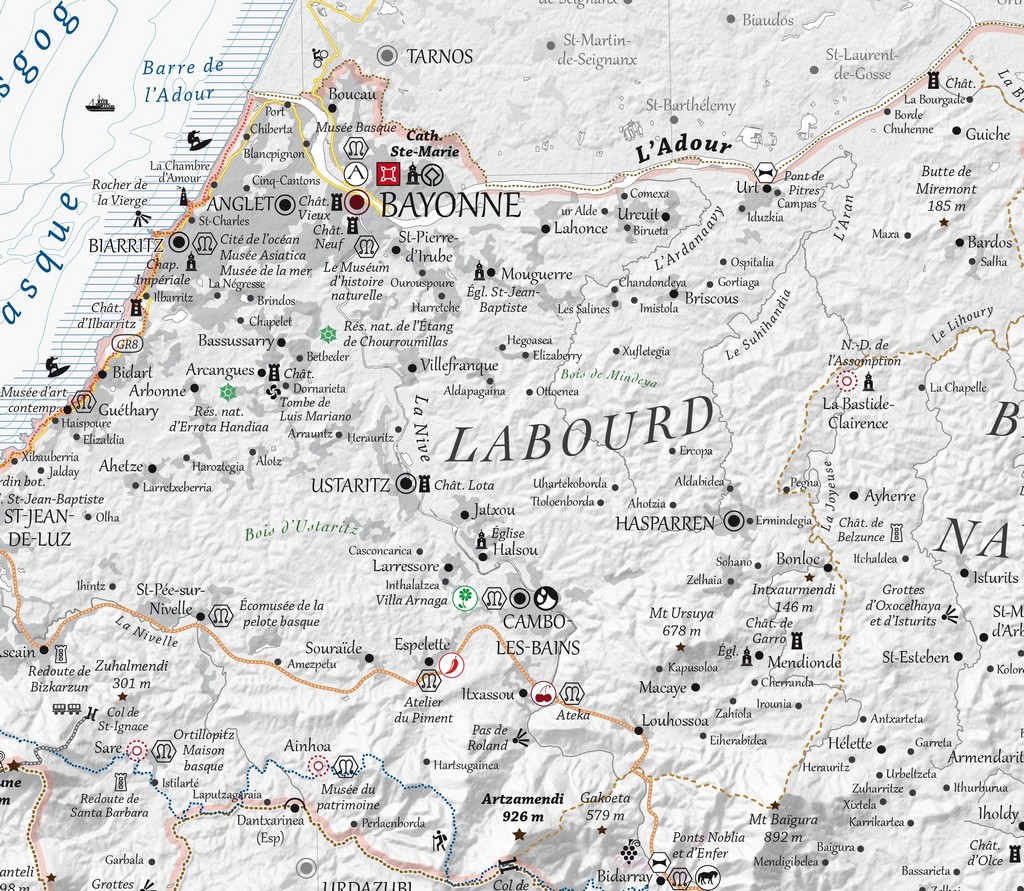

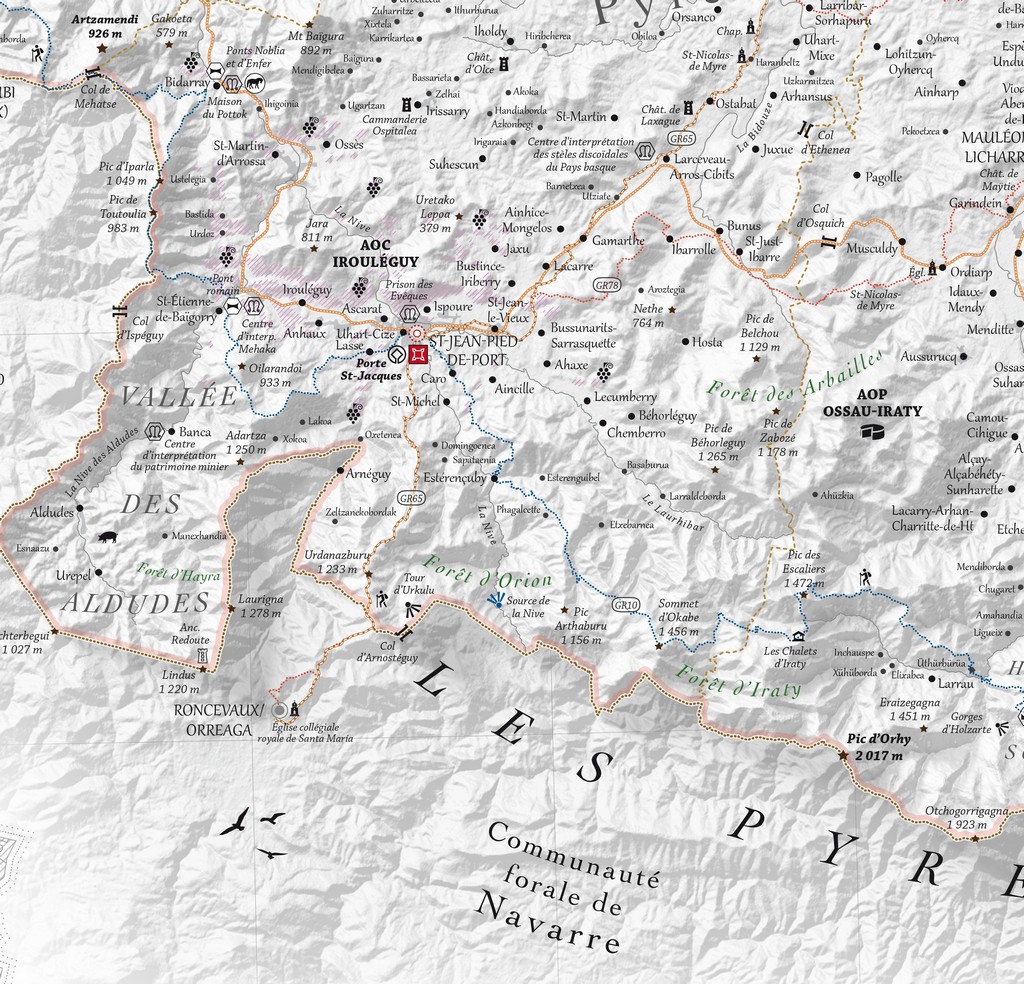

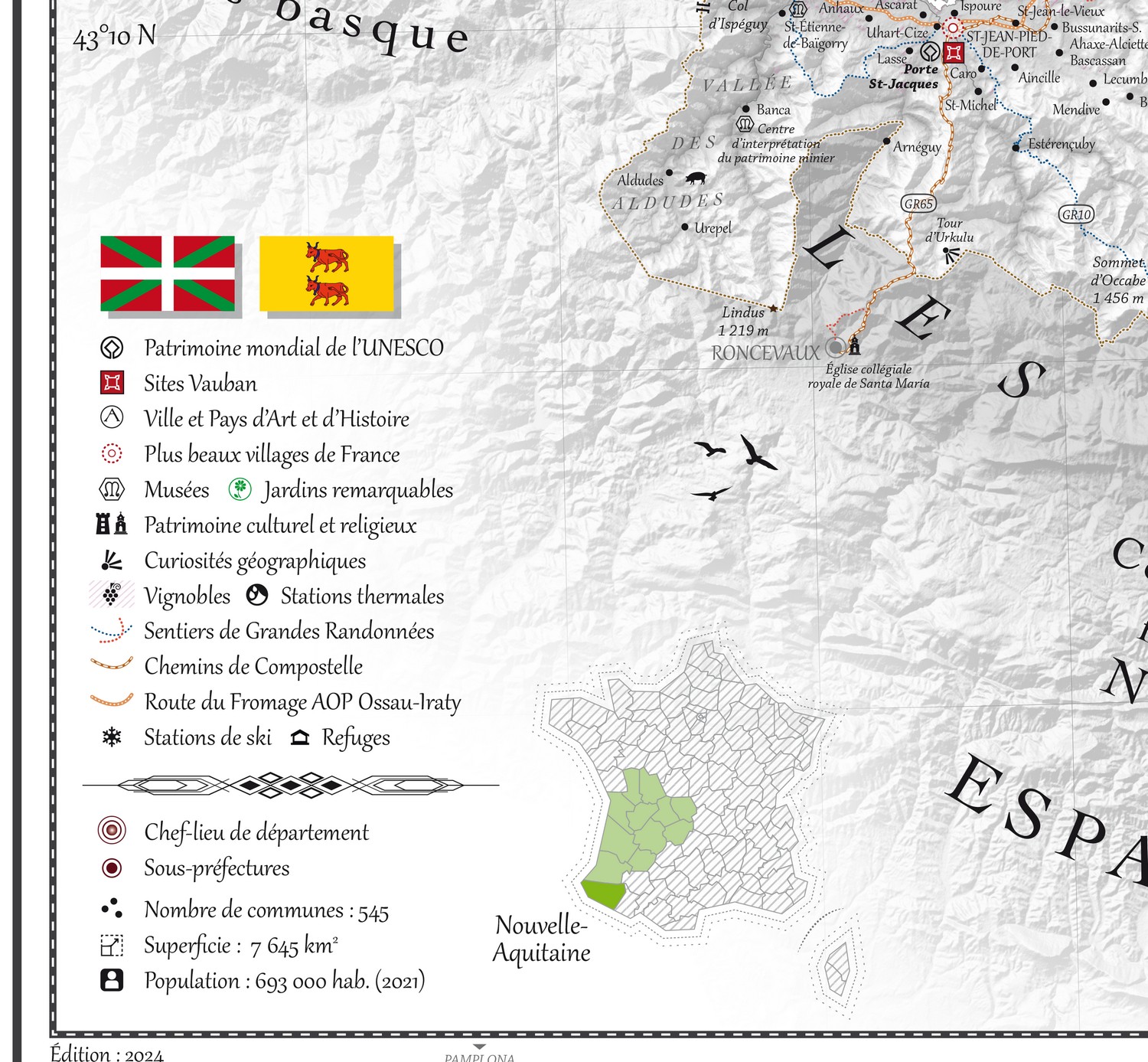

Carte des lieux représentés dans les gravures

Victor Cassien (1808-1893)

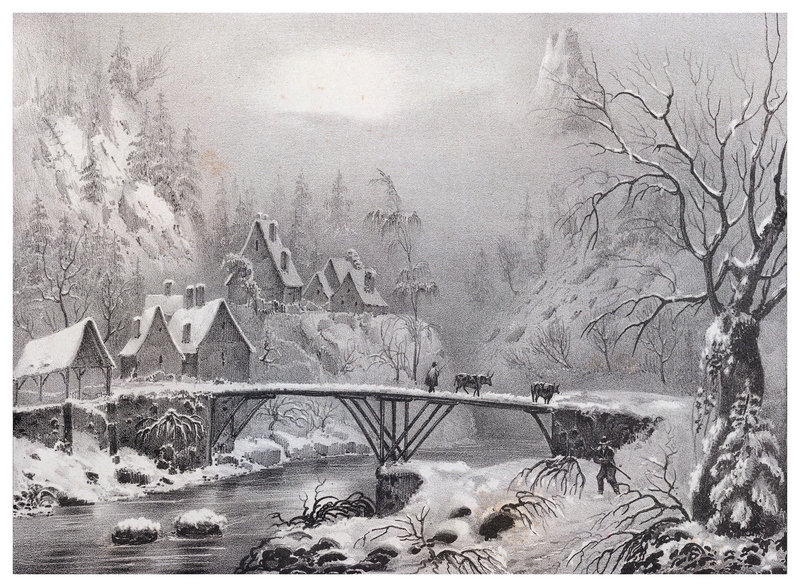

Gravure : le Village de Livet (Romanche-Isère)

Album du Dauphiné, Grenoble, 1835-1839

Dans les années 1830, Victor Cassien et Alexandre Debelle dirigent leurs pas sur les chemins et les routes de l’ancienne province du Dauphiné. Artistes grenoblois, ils visitent les villes et les villages à la recherche des monuments, souvent en ruines, de l’ancienne province du Dauphiné.

De leurs pérégrinations artistiques, ils rapportent des centaines d’esquisses qui, une fois lithographiées, sont réunies en un livre composé de quatre forts volumes et intitulé : Album du Dauphiné ou Recueil de dessins représentant les sites les plus pittoresques, les villes, bourgs et principaux villages; les églises, chateaux et ruines les plus remarquables du Dauphiné, avec les portraits des personnages les plus illustres de cette ancienne province ; ouvrage accompagné d'un texte historique et descriptif.

Cassien et Debelle participent du grand mouvement des « itinéraires pittoresques » qui voient des historiens, des romanciers – Victor Hugo et Prosper Mérimée… – et des artistes représenter les ruines de l’ancienne France, héritées du mouvement destructeur de la Révolution, mais aussi, et peut êtresurtout, de la Restauration qui cherche la nouveauté et ne s’encombre guère de l’ancien. Ces représentations de l’ancienne France ont comme ambition d’en préserver la mémoire et de les sauvegarder.

Dans l’Oisans et le Briançonnais, les ruines sont peu nombreuses. Ce sont surtout des villes et des villages qui sont représentés, des paysages aussi. Dans la vallée de la Romanche, les hautes falaises, les cascades puissantes, les gorges sombres impressionnent les artistes. Plus haut, au-delà de Bourg d’Oisans, ce sont les travaux de la nouvelle route du Lautaret qui retiennent leur attention.

Cette vue du village de Livet est la seule montrant l’hiver et la neige dans la Romanche. Elle laisse aussi découvrir un paysan et ses vaches, ainsi qu’un marcheur transi de froid.

Au coeur de cette nature qui impressionne, la présence humaine est permanente : les ruines de l’ancienne France sont aussi des paysages humains.

Victor Cassien (1808-1893)

Gravure : Château Queyras

Album du Dauphiné, Grenoble, 1835-1839

Posé sur piton rocheux dominant le Guil et verrouillant la combe du Queyras, véritable ni d’aigle, le château impose sa silhouette aux voyageurs. C’est un des monuments les plus représentés dans les gravures des Alpes du Sud du XIXe siècle. Mais celle de Victor Cassien est la seule à le montrer sous un manteau neigeux.

Hérité de la politique médiévale des Dauphins de mise en défense des hautes vallées, Château Queyras a traversé les siècles, et affronté bien des périples guerriers sans sourciller. Lors de l’invasion du duc de Savoie et de ses alliés, en août 1692, la petite garnison française a tenu tête victorieusement à plusieurs milliers d’hommes des régiments protestants venus se venger de la Révocation de l’Édit de Nantes par Louis XIV. Quelques semaines plus tard, à l’automne 1692, Vauban et ses ingénieurs imaginèrent et mirent en oeuvre des travaux qui donnèrent à la petite forteresse son allure définitive.

En cet hiver de la décennie 1830, Victor Cassien fait vivre le paysage en installant deux soldats, ou deux douaniers au pied du fort. La scène est dans l’air du temps : depuis le Traité d’Utrecht organisant, en 1713, la cession des vallées briançonnaises d’outremont à la Savoie, et le rattachement de l’Ubaye à la France, la militarisation des vallées et des crêtes alpines est une réalité qui va en augmentant. Pour les rois de France, comme pour les ducs de Savoie, puis les rois de Piémont-Sardaigne, il s’agit d’interrompre un mouvement commercial important qui, depuis des siècles, irrigue les deux états, et fait prospérer les vallées alpines, dont celles du briançonnais et du Queyras.

Dans la scène dessinée par Victor Cassien, il manque pourtant un acteur majeur de cette confrontation militaire et commerciale entre France et Piémont : le contrebandier queyrassin. Peut être se cache-t-il quelque part dans la gravure ?

Victor Cassien (1808-1893)

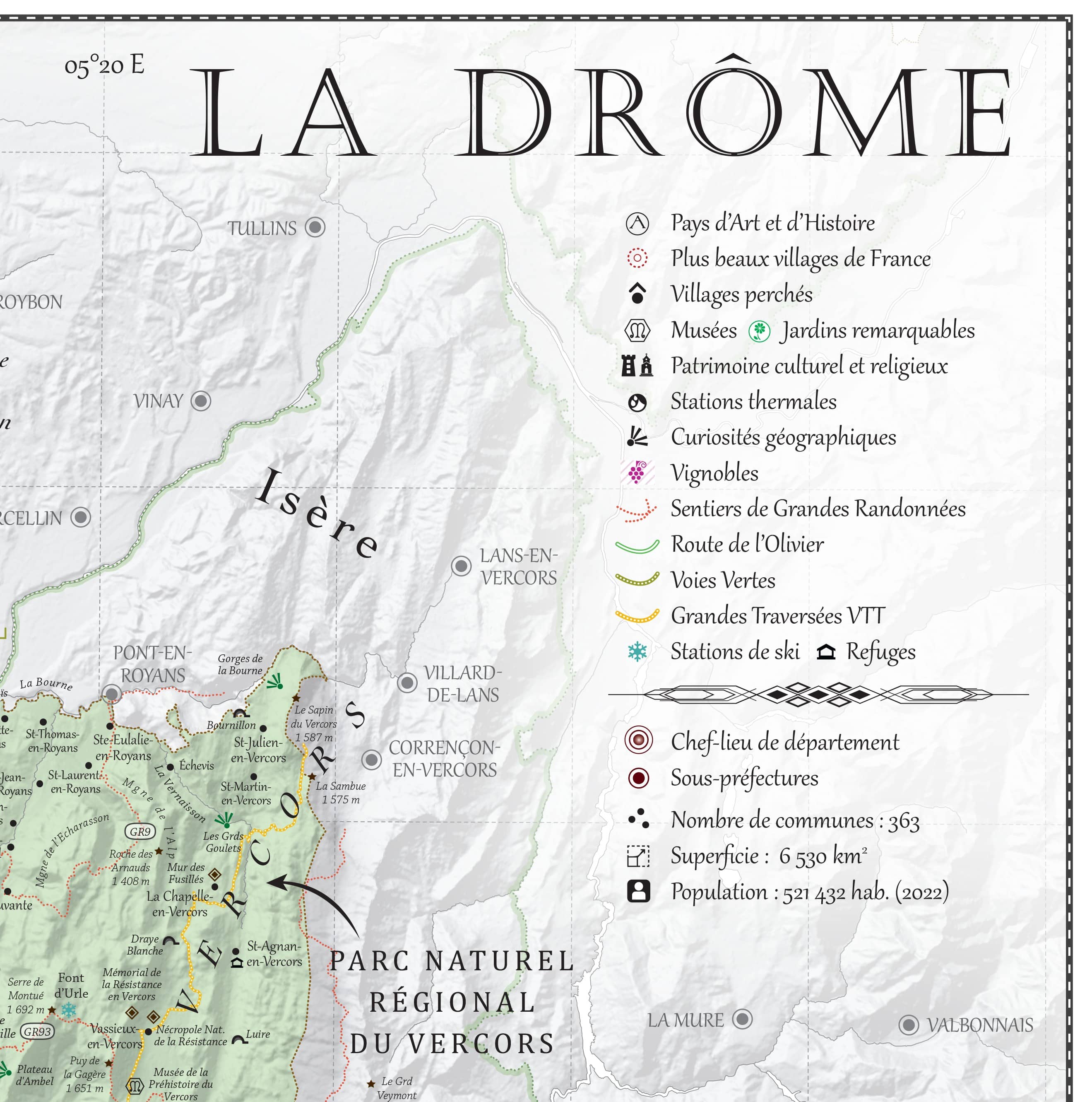

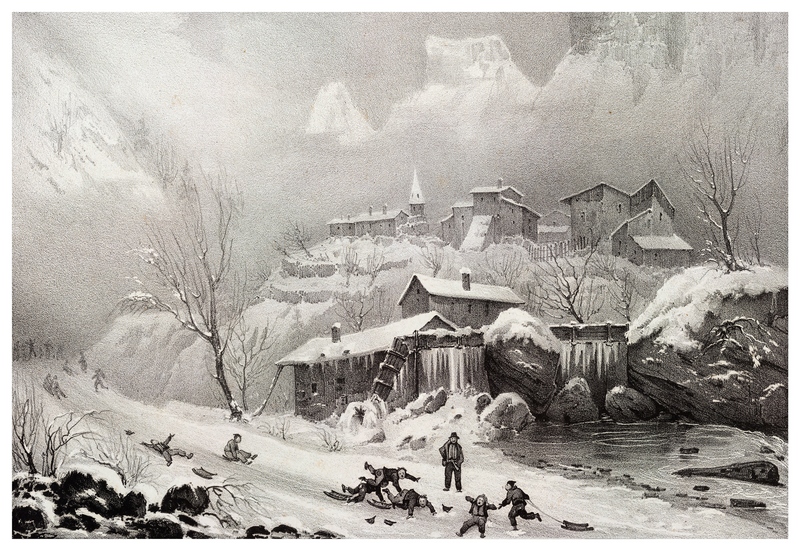

Gravure : Village de Choranche (Vercors - Isère)

Album du Dauphiné, Grenoble, 1835-1839

Dans la plupart des gravures du Briançonnais et des Alpes du Sud figurent des personnages, seuls ou en groupes : bergers, paysans, muletiers, cavaliers, militaires… Ils présentent des attitudes stéréotypées : cela peut s’expliquer par le fait qu’ils ne figurent pas sur les esquisses des dessinateurs et qu’ils sont souvent rajoutés par le graveur, au dernier moment. Quant aux enfants, ils sont rarement représentés dans les gravures du XIXe siècle. Lorsqu’ils le sont, ils sont seuls, accompagnés d’un adulte qu’ils suivent, qu’ils regardent ou auquel ils obéissent.

Cette gravure de Victor Cassien est exceptionnelle : elle montre un groupe d’une vingtaine d’enfants glissant de bon coeur sur des luges fidèlement représentées. La multitude des détails – bonnets, casquettes… – et les attitudes variées et spontanées des enfants indiquent qu’une telle scène a été vécue par Victor Cassien.

Bien loin des discours du XIXe siècle qui enferment les montagnards et leurs enfants, six mois d’hiver durant, dans leurs étables, cette joyeuse sarabande d’enfants témoigne de leur familiarité avec la neige ; abondante en ce XIXe siècle, elle n’est pas un poids, ni un obstacle. Hier, comme aujourd’hui, les enfants des montagnes sortent pour s’amuser dès qu’il neige !

William Brockedon (1787-1854)

Gravure : Le col du Stelvio (Italie)

Illustrations of the Passes of the Alps, Londres, 1828

Entre 1824 et 1829, William Brockedon parcourt et traverse les Alpes à dix-huit reprises. Peintre talentueux, il est curieux de cet univers de vallées et de sommets. Mais avant toute chose, il est à la recherche de la route empruntée par l’armée d’Hannibal, et ses éléphants, pour aller combattre les légions romaines.

Cette quête sans fin, et sans solution, entraîne cependant Brockedon à la découverte des grands cols alpins. Dans le sillage des armées napoléoniennes, de nombreux cols d’altitude sont devenus des routes modernes dont l’audace des tracés, des galeries et des ponts jetés sur les abîmes impressionnent les voyageurs et leurs lecteurs.

Les historiens le savent : les cols n’ont jamais été des obstacles. Bien au contraire ! Depuis des temps immémoriaux, ils sont fréquentés en toute saison par des paysans, des militaires, des juristes, des percepteurs d’impôts, des clercs et des marchands. Au début du XIXe siècle, l’ampleur des guerres et l’accélération des échanges entraînent la modernisation des grand cols : Simplon, Mont-Cenis, Mont-Genèvre, Lautaret…

La gravure du col du Stelvio (2758 m) montre des rambardes de bois installées afin de garantir la sécurité des voyageurs. Mais elle montre surtout que la neige ne saurait arrêter longtemps les passages et les échanges. D’ailleurs, dans les gazettes de Lyon, de Turin, de Milan ou de Genève, les nouvelles des chutes de neige, de la fermeture et de la réouverture des cols alpins sont rapidement imprimées : elles sont nécessaires à la bonne marche du commerce.

Dans cette gravure, le personnage contemplant le paysage, avec un chien à ses côtés, n’est autre que Brockedon. Il prend un malin plaisir à se glisser dans nombre de ses gravures, marchant, chevauchant, contemplant ou dessinant les paysages grandioses qu’il arpente et qu’il admire.

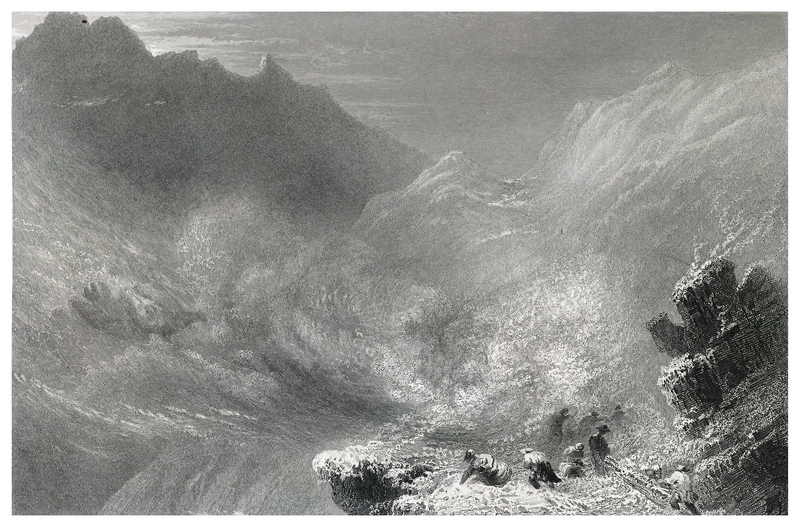

William Bartlett (1809-1854)

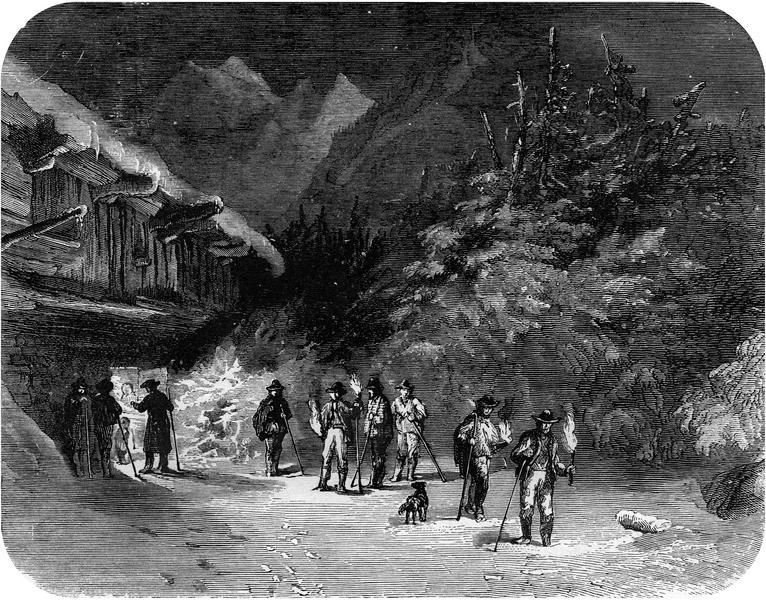

Gravure : tourmente au col La Croix (Queyras)

Les vallées vaudoises pittoresques, Londres & Paris, 1838

William Bartlett représente ici une scène historique se déroulant en 1815. Après la défaite de Waterloo et l’abdication de Napoléon 1er, trois cent soldats blessés de la Grande Armée, soignés dans le Val Pellice par le Vaudois, furent obligés de regagner Briançon à travers le col La Croix et le Queyras. Portés sur des civières par les montagnards piémontais, soutenus pour les plus vaillants, ils furent pris dans une tourmente hivernale, et passèrent le col avec grande difficulté.

Dramatisé pour les besoins de la gravure et du récit, cette scène n’est pourtant pas éloignée de la réalité. À côté des cols principaux, des dizaines de cols secondaires permettent, depuis des temps immémoriaux de franchir les crêtes alpines. Dans le Queyras, les communautés payaient des familles, parfois sur plusieurs générations, afin d’entretenir les cols La Croix et Agnel, et d’en permettre le passage en toute saison. On damait la neige, on posait des croix et des repères, on construisit même un refuge. Et, surtout, on allait relever les morts : bien souvent c’était des voyageurs venus des pays de plaines, sans connaissance du milieu hostile de la montagne hivernale.

La chronique de cette volonté des hommes de garder ouverts les cols, nous est parvenue sous la forme de carnets, vieux de plusieurs siècles, conservant la mémoire de ces faits et gestes : les Transitons. Mais revenons un dernier moment vers cette scène dramatique. La précision du travail du graveur se découvre dans la présence de personnages franchissant le col : ils ne mesurent guère plus d’un millimètres sur l’original. Et pourtant, en quelques traits habiles sur la surface de cuivre, l’artiste a su donner vie à ces voyageurs anonymes pour qui les Alpes étaient un lieu de passage et non une impasse.

Léon Sabatier (...-1887)

Gravure : le lac de l’Eychauda (Hautes-Alpes)

Voyages pittoresques et romantiques dans l’ancienne France, Le Dauphiné Paris, 1853

Dans le volume Dauphiné des Voyages pittoresques et romantiques publiés par Isidore Taylor et Charles Nodier entre 1820 et 1878, Léon Sabatier offre à ses lecteurs une véritable excursion en Vallouise, au détour des années 1850.

Depuis le village de la Bessée jusqu’au Pré de Madame Carle, puis au lac et au col de l’Eychauda, il est le premier à montrer les paysages naturels de la vallée à travers 11 gravures. Sabatier n’est cependant pas le premier à parcourir la Vallouise avec les yeux d’un touriste : les premiers guides du début du XIXe siècle, notamment les guides anglais Baedecker et Murray, proposent des itinéraires conseillant le détour le long de la Gyronde et jusqu’au pied des glaciers Noir et Blanc, puis le passage par le col de l’Eychauda pour gagner le Monêtier.

Les gravures de Sabatier sont imprimées dans un format plus grand que la plupart de celles existantes alors : environ 30 x 45 cm au lieu de 15 x 20 cm.

La qualité du trait, des détails et des textures ne doit cependant pas égarer : comme souvent, les paysages sont reconstruits par l’artiste. Les proportions sont exagérées, les hauteurs étirées, les largeurs comprimées. Mais qu’importe, le paysage s’impose par sa présence. Et il est reconnaissable.

Cette gravure du lac de l’Eychauda est la plus ancienne connue. Des peintures en couleurs seront produites plus tard, dans les années 1880-1890. Toutes offrent un point de vue dirigé vers la vallée. Seul Léon Sabatier dirige le regard vers le glacier de Séguret Foran dont la langue descend alors jusqu’au niveau des eaux.

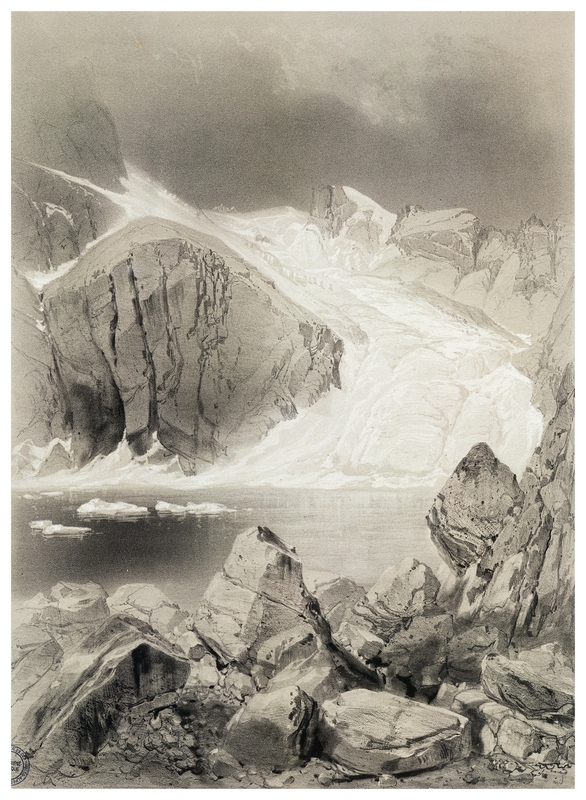

Léon Sabatier (...-1887)

Gravure : le Pré de Madame Carle et les glaciers Noir et Blanc (Hautes-Alpes)

Voyages pittoresques et romantiques dans l’ancienne France, Le Dauphiné Paris, 1853

Exagérément étirée en hauteur, voici la plus ancienne représentation artistique connue du Pré de Madame Carle et des glaciers Noir et Blanc. La confluence des glaciers n’existe plus depuis les années 1870 ; elle se poursuit au gré des modifications des régimes de précipitations et du réchauffement climatique. Malgré tout, le paysage est aisément reconnaissable.

La jonction des deux glaciers est confirmée par un document scientifique dressé dans les mêmes années : le dessin-minute de la carte de l’État-Major. Durant l’été 1853, avec pour seuls compagnons un guide et un muletier de la Vallouise, le lieutenant Émile Meunier a passé 54 jours à arpenter les vallées, les glaciers et les sommets afin de mesurer et de dessiner ce qui était alors un paysage connu et parcouru par les vallouisiens depuis des siècles ; mesuré et décrit au milieu du XVIIIe siècle par les cartographes militaires ; mais dont les hautes montagnes échappaient encore au regard précis des géomètres de l’État-Major. Cette histoire, méconnue, reste à écrire.

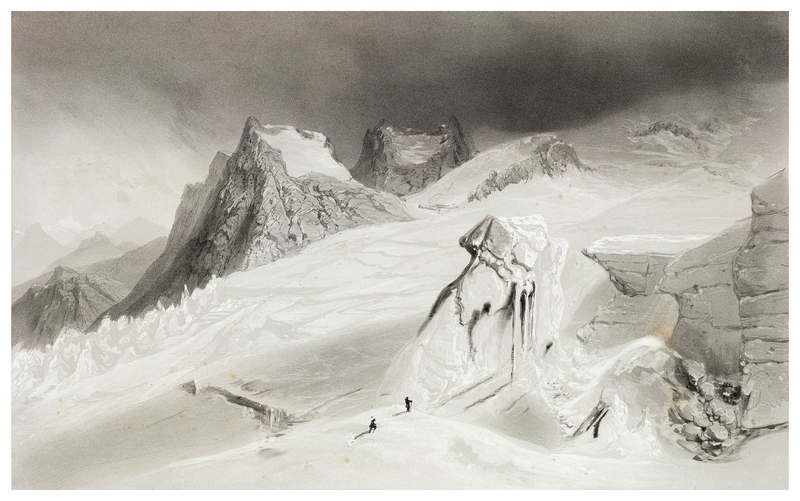

Léon Sabatier (...-1887)

Gravure : le glacier de la Grave (Hautes-Alpes)

Voyages pittoresques et romantiques dans l’ancienne France, Le Dauphiné Paris, 1853

Cette vue d’un glacier au-dessus de la Grave – qui pourrait être celui du Tabuchet, avec vue sur le Bec de l’Homme – est exceptionnelle : à une époque où personne ne parle d’alpinisme dans le massif des Écrins, elle montre deux personnages à la surface du glacier. L’un est courbés de fatigue, l’autre admire les séracs. Alpinistes anonymes dont l’Histoire n’a pas retenu les noms, peut être sont-ils en route vers les sommets environnants…

La précision de la gravure atteste de la présence de Léon Sabatier sur le glacier, dans les années 1850. Elle dévoile la fascination qu’exercent alors les glaciers : fascination esthétique, mais aussi intérêt scientifique. En effet, depuis la fin du XVIIIe siècle, les glaciers sont au coeur de nombreuses questions dans le domaine naissant de la géologie scientifique : les blocs erratiques

découverts loin des glaciers actuels, en Suisse, en France, en Allemagne et jusqu’en Russie intriguent. Et la présence de moraines glaciaires dans les hautes terres et sur les côtes écossaises surprennent.

Plusieurs hypothèses prennent corps. Parmi elles-ci, l’idée que les montagnes aient pu être plus élevées et les glaciers bien plus étendus est sérieusement étudiée. En 1837, le géologue suisse, Louis Agassiz propose une théorie audacieuse : il fut un temps où la Terre était bien plus froide et partiellement englacée. Cependant, cette hypothèse contredit les lois de la thermodynamique : les corps évoluent toujours spontanément d’un état chaud vers un état plus froid. Comment, dans ces conditions, la Terre aurait-elle pu se réchauffer après ces périodes de glaciations ?

Ces énigmes expliquent le déplacement dans les Alpes des savants anglais étudiant les glaciers et les glaciations : Forbes, Tyndall… Il faudra attendre que la physique des glaciers, ainsi que celle des lentes variations de l’orbite de la Terre autour du Soleil, soient mieux connus pour que l’énigme des grandes glaciations soit enfin démontrée et admise.

Dans les années 1850, les glaciers ne sont pas un univers inconnu et terrifiant : ils intriguent et passionnent, avant même le développement de l’alpinisme sportif.

Edward Whymper (1840-1911)

Gravure : le pasteur Félix Neff prêchant dans la vallée de Freissinières (Hautes-Alpes)

Swiss Pictures Drawn with Pen and Pencil, Londres , 1866

Edward Whymper est connu dans le massif des Écrins et particulièrement en Vallouise, pour ses exploits d’alpiniste : il a découvert la haute montagne en escaladant le Pelvoux (1861), puis en atteignant la Barre des Écrins (1864). Il s’illustre encore, en 1865, en étant le premier au sommet de l’Aiguille Verte ainsi qu’au Cervin. Il réalise la première ascension du Chimborazo, dans les Andes, en 1880.

Mais Whymper est, avant tout, un dessinateur et un graveur sur bois réputé. Ses gravures de montagne et d’escalade illustrent son livre paru en 1871 : Escalades dans les Alpes. D’autres gravures, nombreuses et méconnues comme celle-ci, accompagnent notamment des ouvrages sur les Alpes Suisses.

Pour quelle raison Whymper représente-t-il Félix Neff (1798-1829), pasteur genevois installé dans le Triève, puis dans la vallée de Freissinières et dans le Queyras, entre 1821 et 1827 ?

Comme de nombreux anglais visitant les Alpes au début du XIXe siècle, Whymper est membre d’une église non-conformiste dissidente de l’Anglicanisme : il est baptiste.

Socialement bloqués par le fait qu’ils ne sont pas anglicans, ces représentants des classes moyennes éduquées viennent chercher dans l’exploration géographique, dans la mission vangélique ou dans l’exploit sportif, un reconnaissance à laquelle ils aspirent.

Entre la Suisse, berceau de la Réforme, les vallées Vaudoises situées en Italie derrière les col du Briançonnais, et la présence protestante dans le Queyras et à Freissinières, les lieux de mémoire du protestantisme ne manquent pas.

Cette profusion de gravures anglaises représentant les Alpes du Sud, celles de Brockedon, Bartlett, Monson ou Whymper, est avant tout le témoignage de l’attachement et des liens vivants entre les minorités protestantes anglaises et leurs frères des Alpes du Sud.

William Bartlett (1809-1854)

Gravure : la cascade de Dormillouse (Hautes-Alpes - Freissinières)

Les vallées vaudoises pittoresques, Londres & Paris, 1838

William Bartlett est friand de paysages nocturnes éclairés par la Lune. C’est ainsi qu’il dessine la cascade de Dormillouse, mais aussi le lac et le village de la Roche-de-Rame. Les formes noires et lugubres des montagnes contrastent avec le blanc des crêtes baignées de lumière. Malgré la nuit, le mouvement du «peuple des images » ne saurait cesser : voyageur accompagné d’un chien, paysanne guidant une mule et son chargement… les gravures sont vivantes.

Comme ses compatriotes, Brockedon, Monson ou Whymper, Bartlett parcourt les Alpes les yeux grand ouverts, à la recherche des paysages grandioses qu’il présente aux lecteurs anglais. Et comme eux, c’est la présence passée et actuelle des Réformés qui guide ses pas. Dans les Alpes du Sud, ce sont les Vaudois piémontais et leur église qui a traversé les siècles malgré les persécutions, et leurs frères médiévaux de la Vallouise et de Freissinères qui font l’objet de toute son attention.

Ces gravures offrent un regard multiple sur les montagnes du Briançonnais : l’Histoire des Hommes, leurs traces architecturales – fortifications, routes et cols, villages, ponts et tunnels… –, le témoignage religieux et la grandeur des paysages y sont intimement entremêlés.

La présence obsédante des torrents et des cascades a souvent été comprise comme un thème structurant de l’esthétique romantique. Peut être a-t-on oublié d’y voir aussi la représentation d’un savoir géologique en cours d’élaboration : celui de l’histoire naturelle des montagnes, des glaciers et de la Terre qu’élaborent Lyell, Darwin, Forbes, Agassiz, Beaumont…

Cette vue de la cascade de Dormillouse n’est pas un paysage de neige, ni de glace. Elle a été dessinée lors d’un voyage estival de William Bartlett. Elle est une invitation à poursuivre la découverte de ces gravures du Briançonnais, du Queyras, de la Vallouise et de Freissinères, à diriger nos regards vers ces paysages anciens, à nous rendre responsables de ce qu’ils deviendront.

Texte d'Olivier Joseph - 2015

A lire : Altas des montagnes. Espaces habité, monde imaginés, Xavier Bernier et Christophe Gauchon, cartographie et infographies d'Alexandre Nicolas aux Éditions Autrement (2013)