A l'occasion de la sortie de ce bel ouvrage : "La bataille des Cartes, analyse critique des visions du monde" aux Editions François Bourin, Michel Foucher a donné dans le quotidien Libération un entretien passionnant :

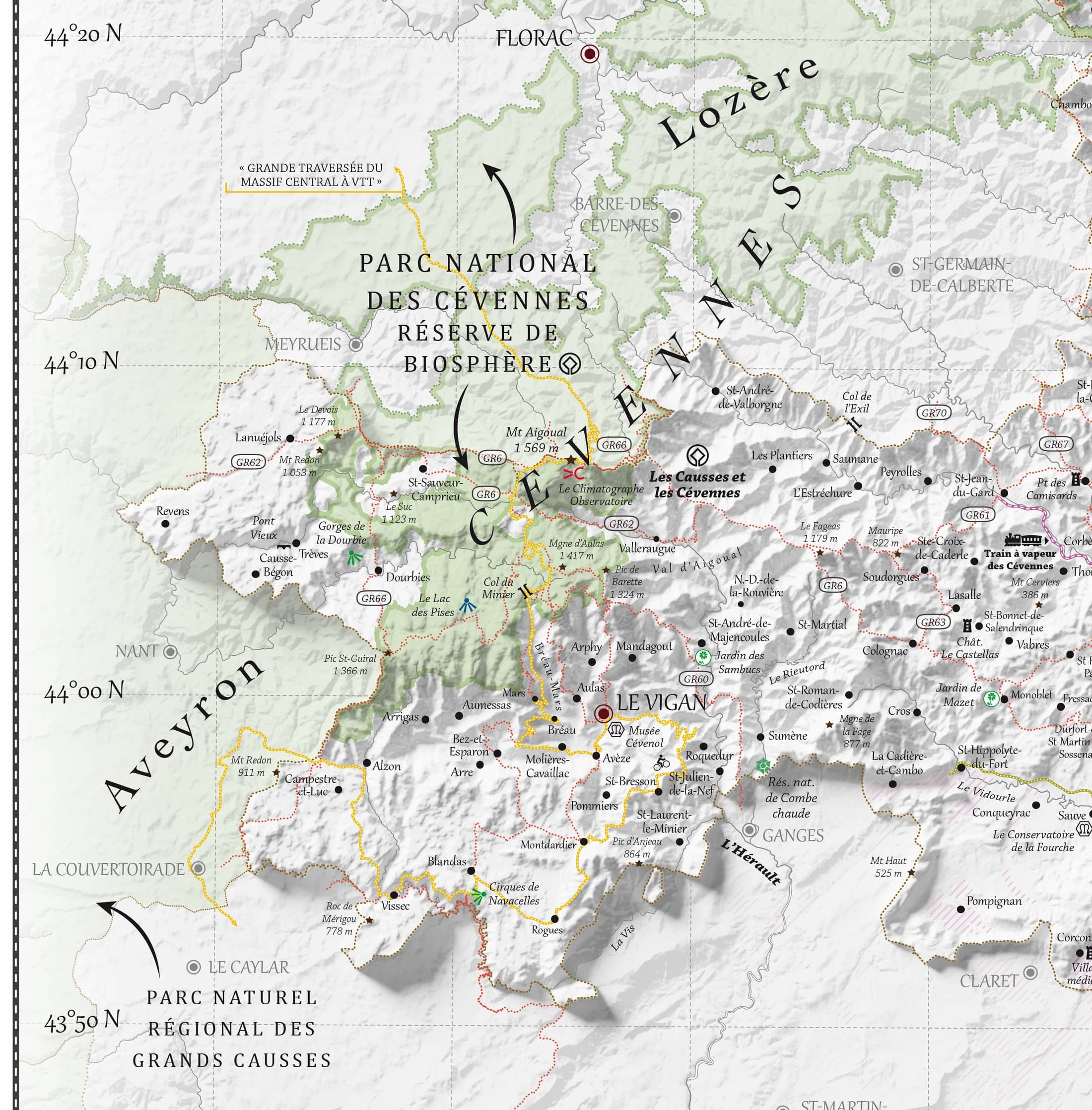

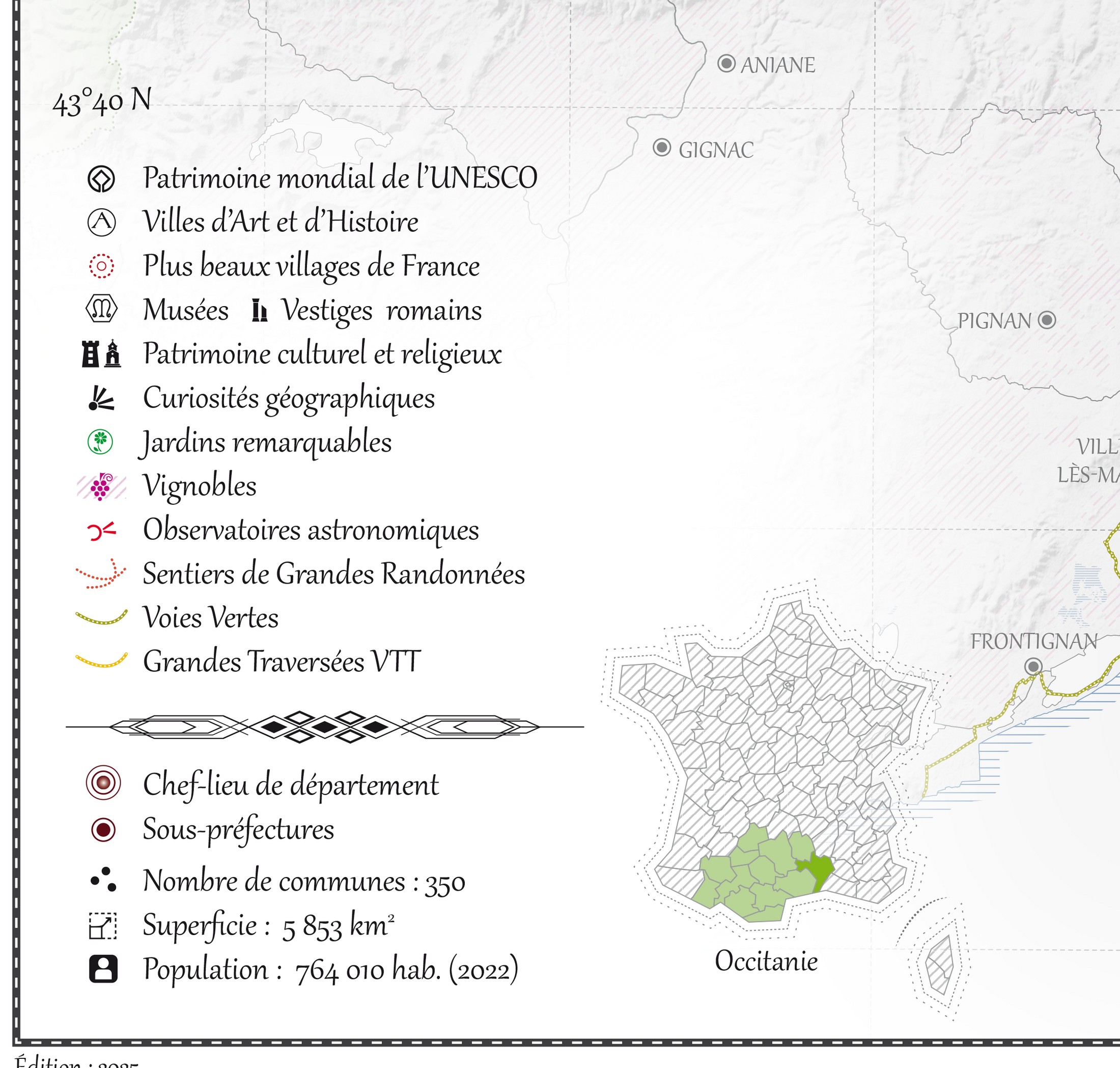

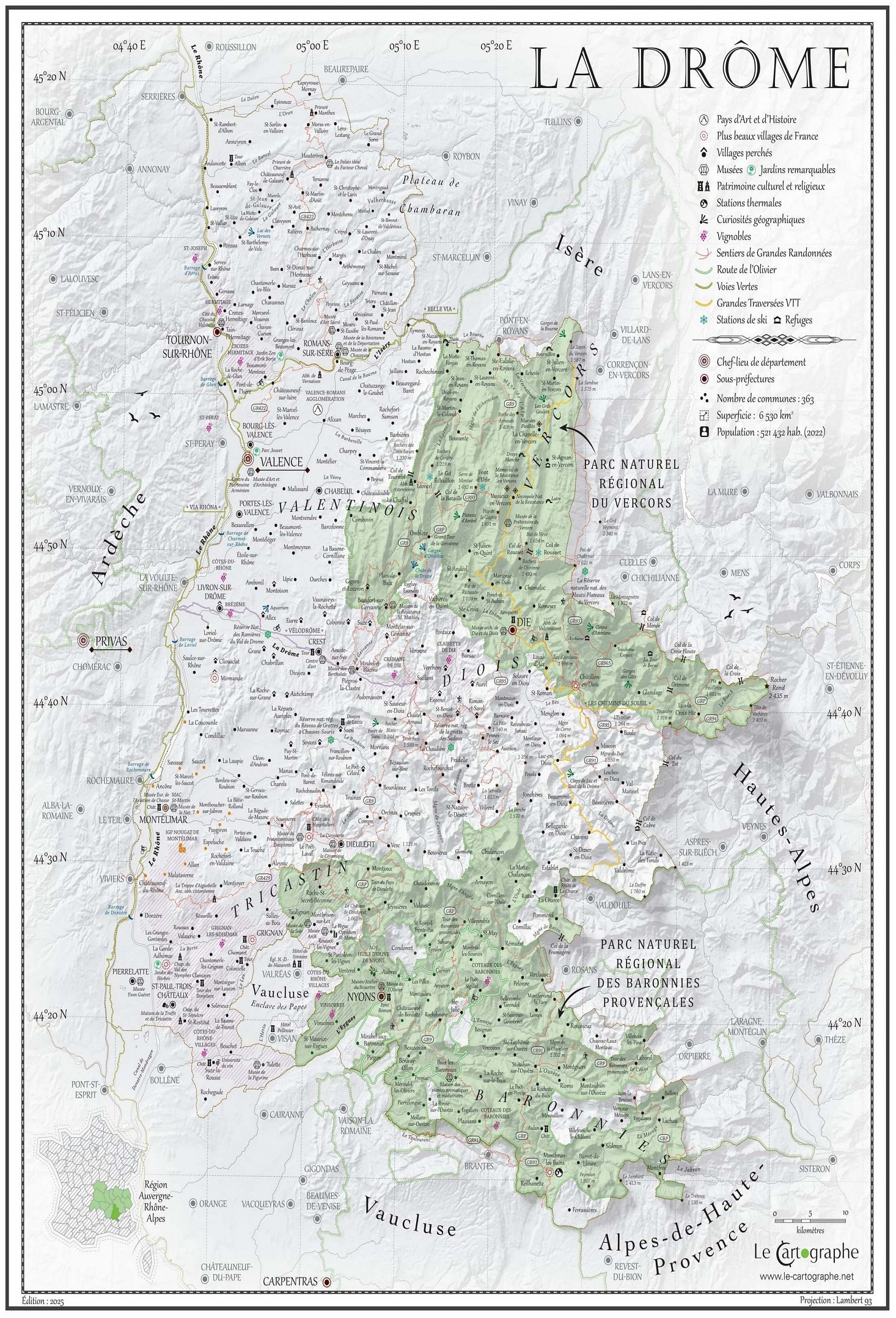

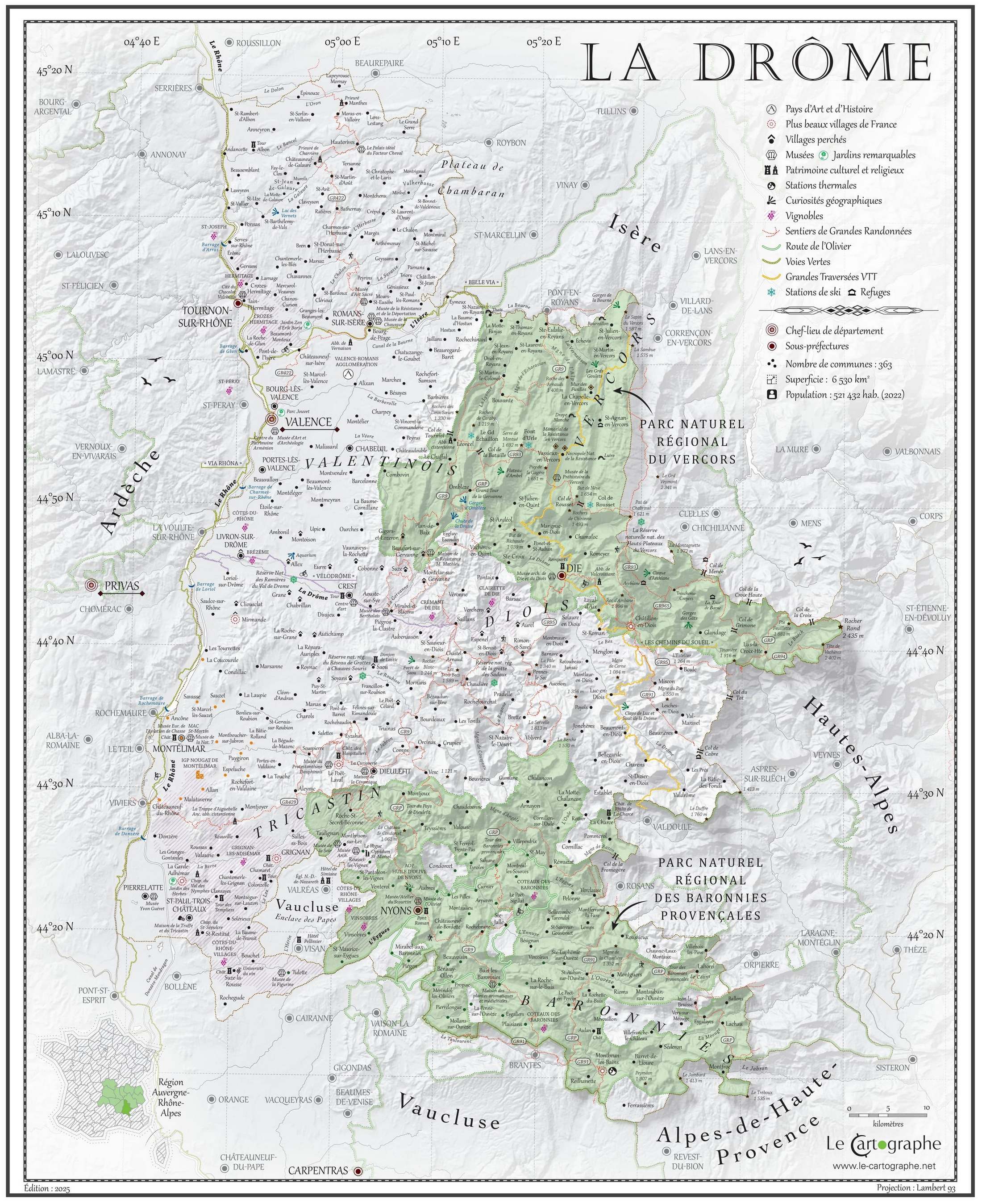

Le géographe Michel Foucher, directeur de la formation à l’IHEDN (1), vient de publier son ouvrage le plus personnel, la Bataille des cartes, analyse critique des visions du monde. L’illustration à partir de cartes anciennes et de cartes inédites très prospectives vient témoigner de l’aspect subjectif de la représentation géographique, véritable carte mentale.

Quel est votre premier souvenir de carte ?

Comment devient-on géographe ?

Vous dites que la carte géographique est «une image colorée du monde» …

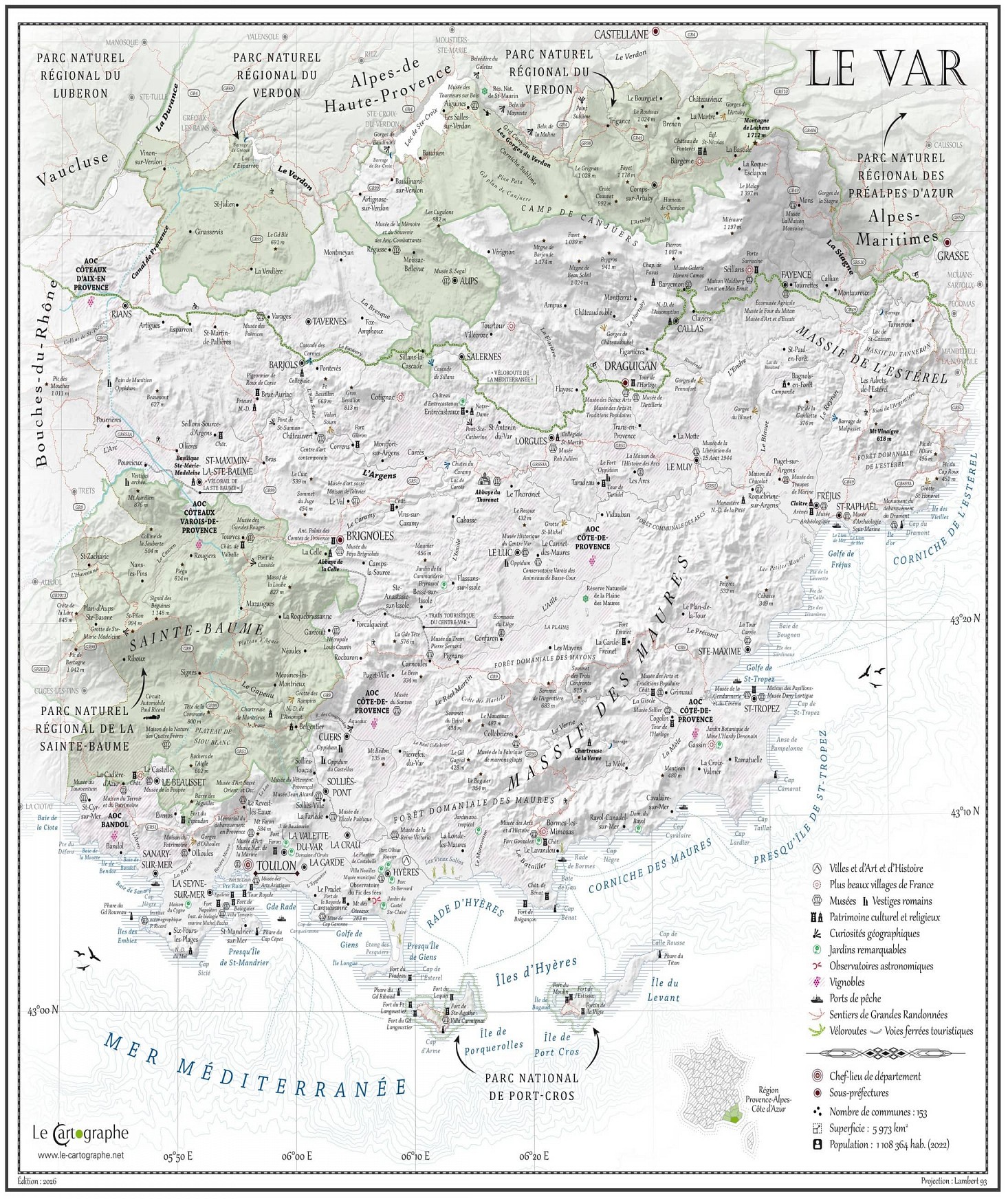

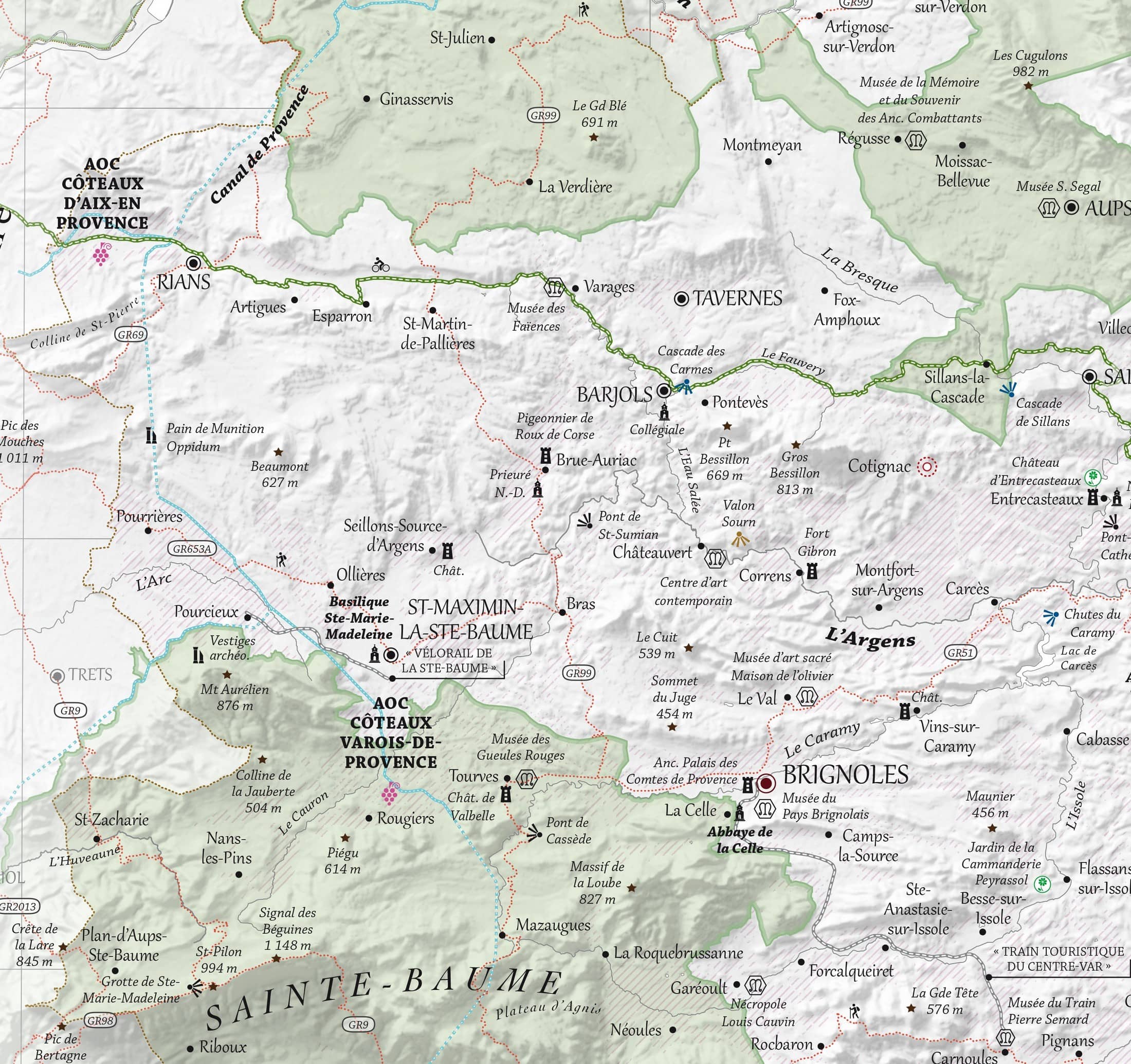

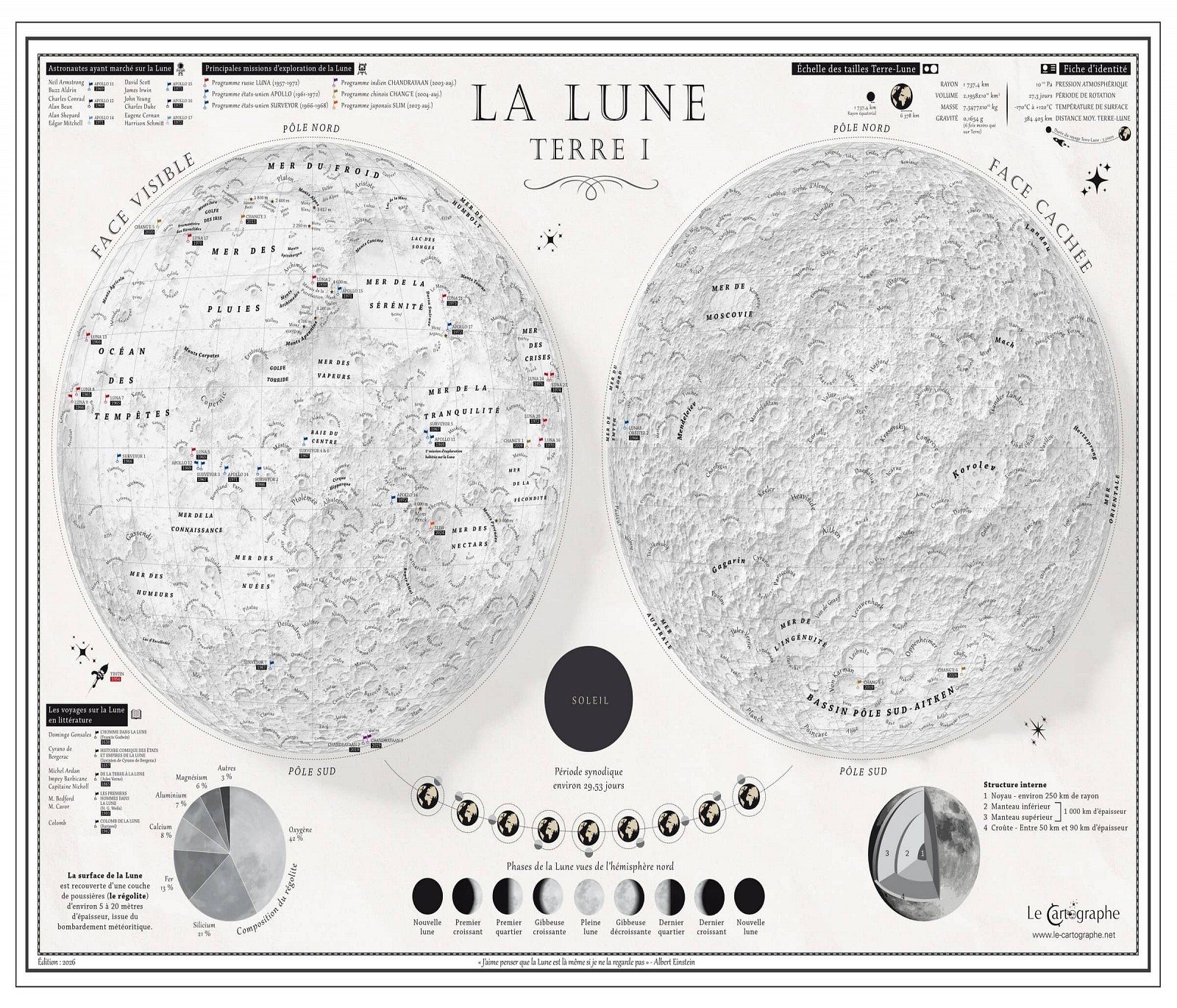

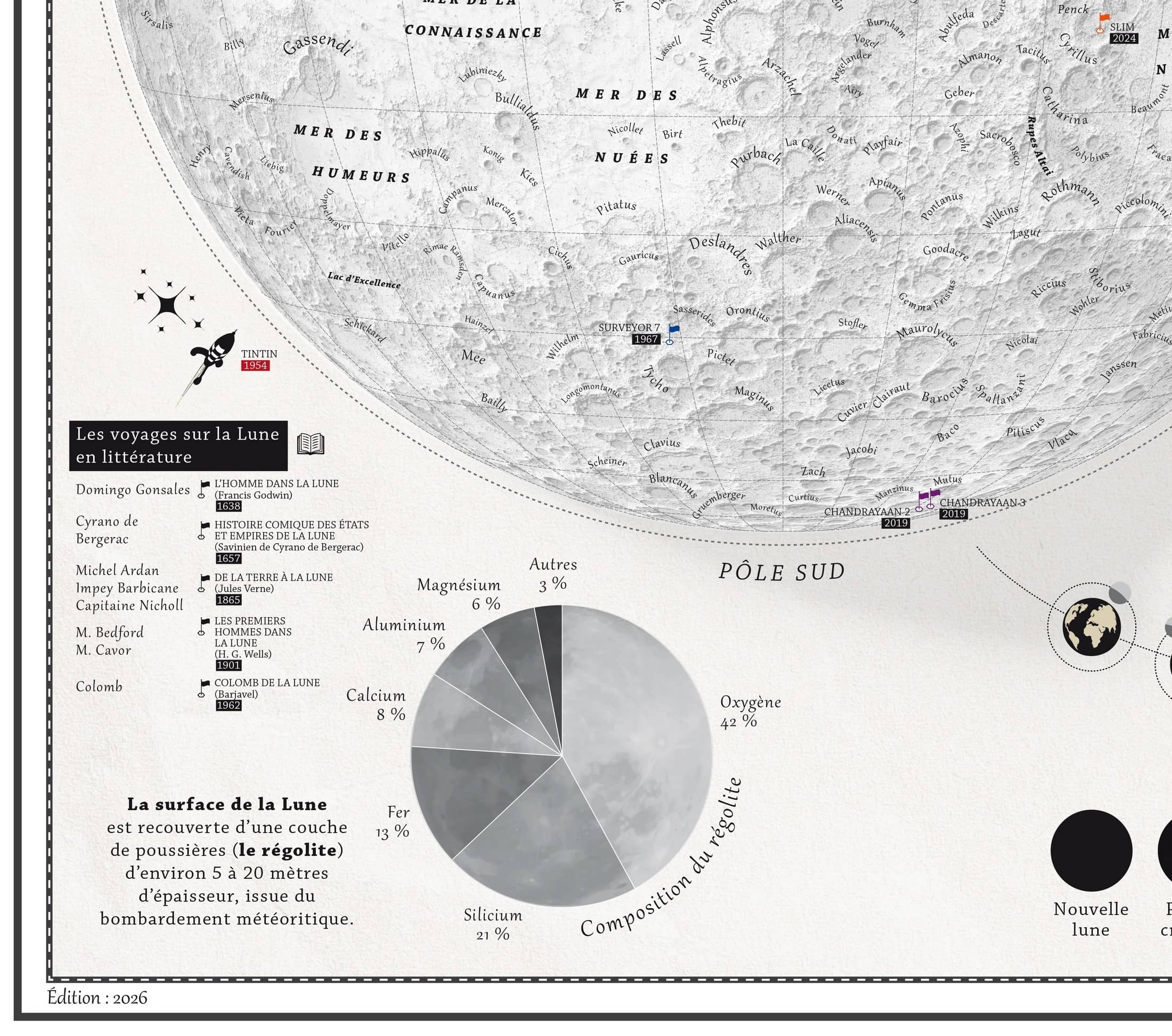

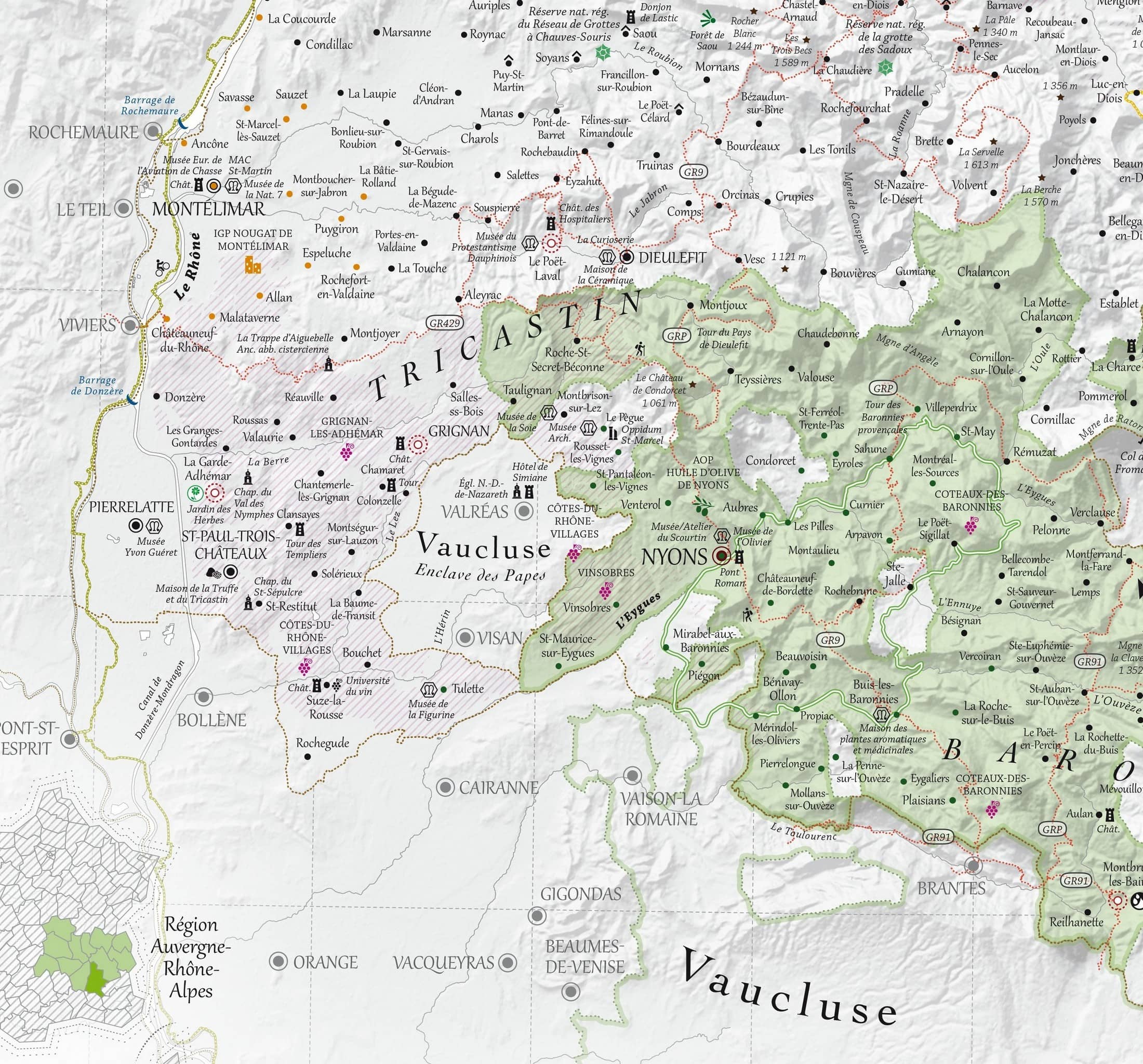

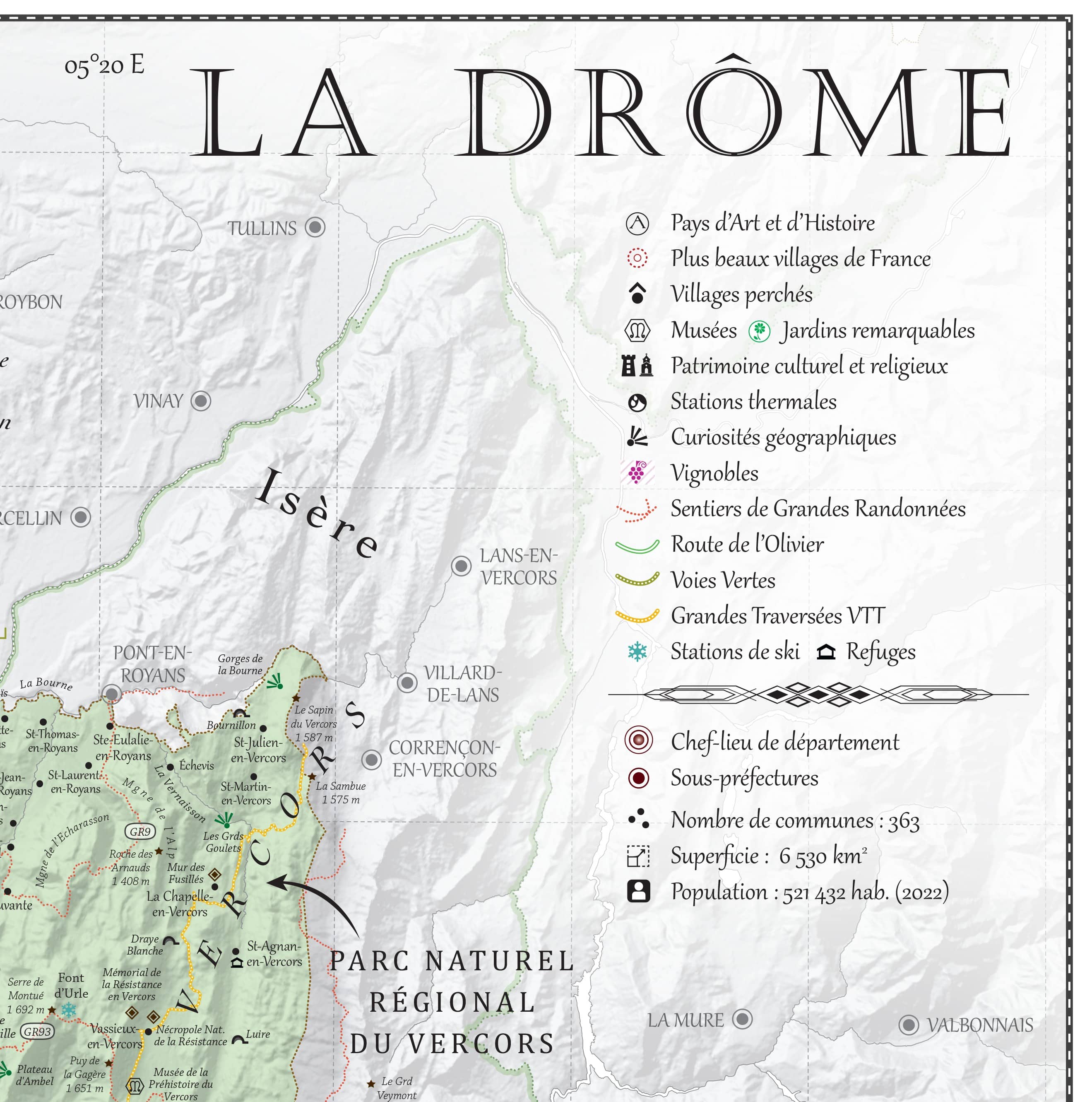

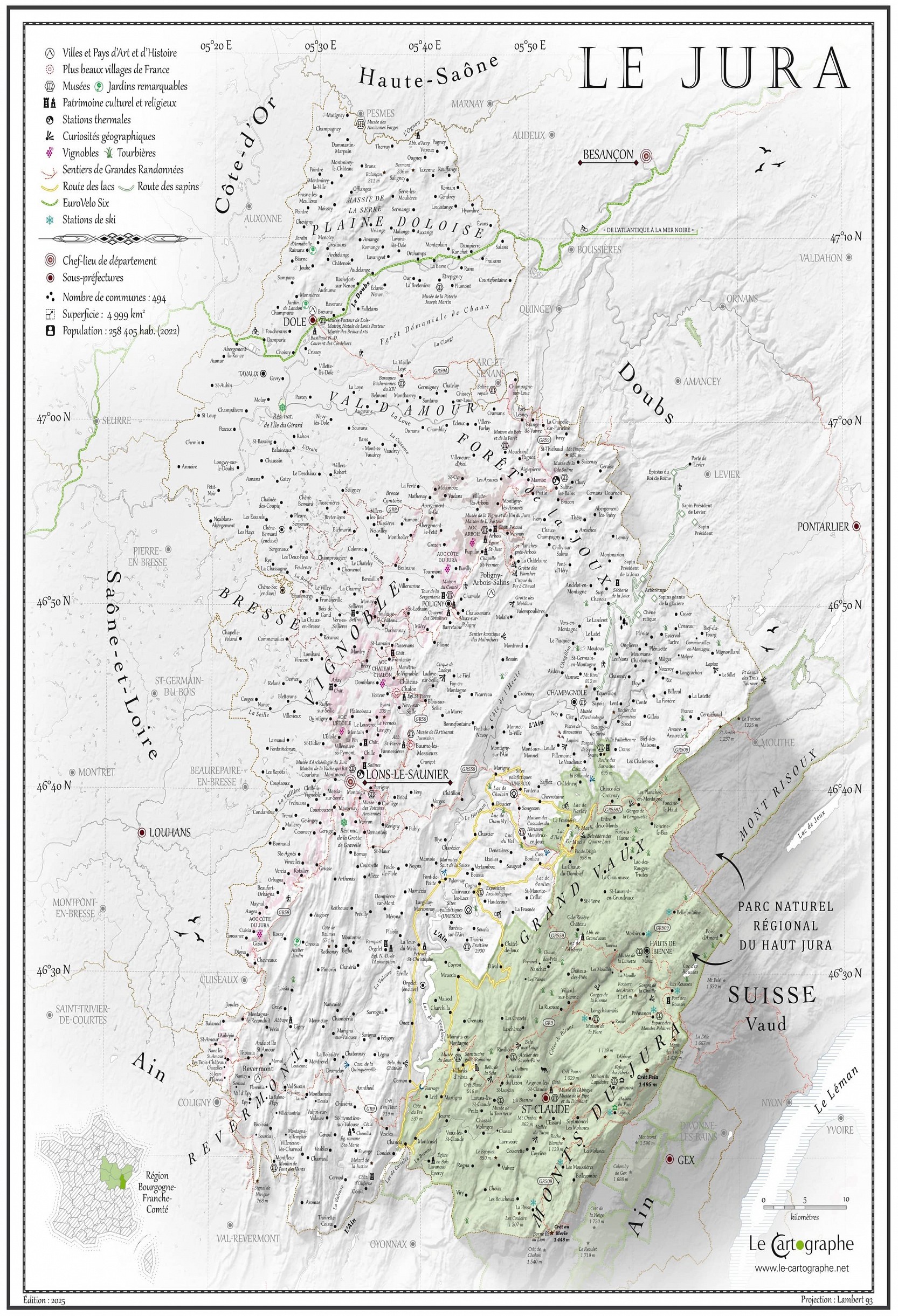

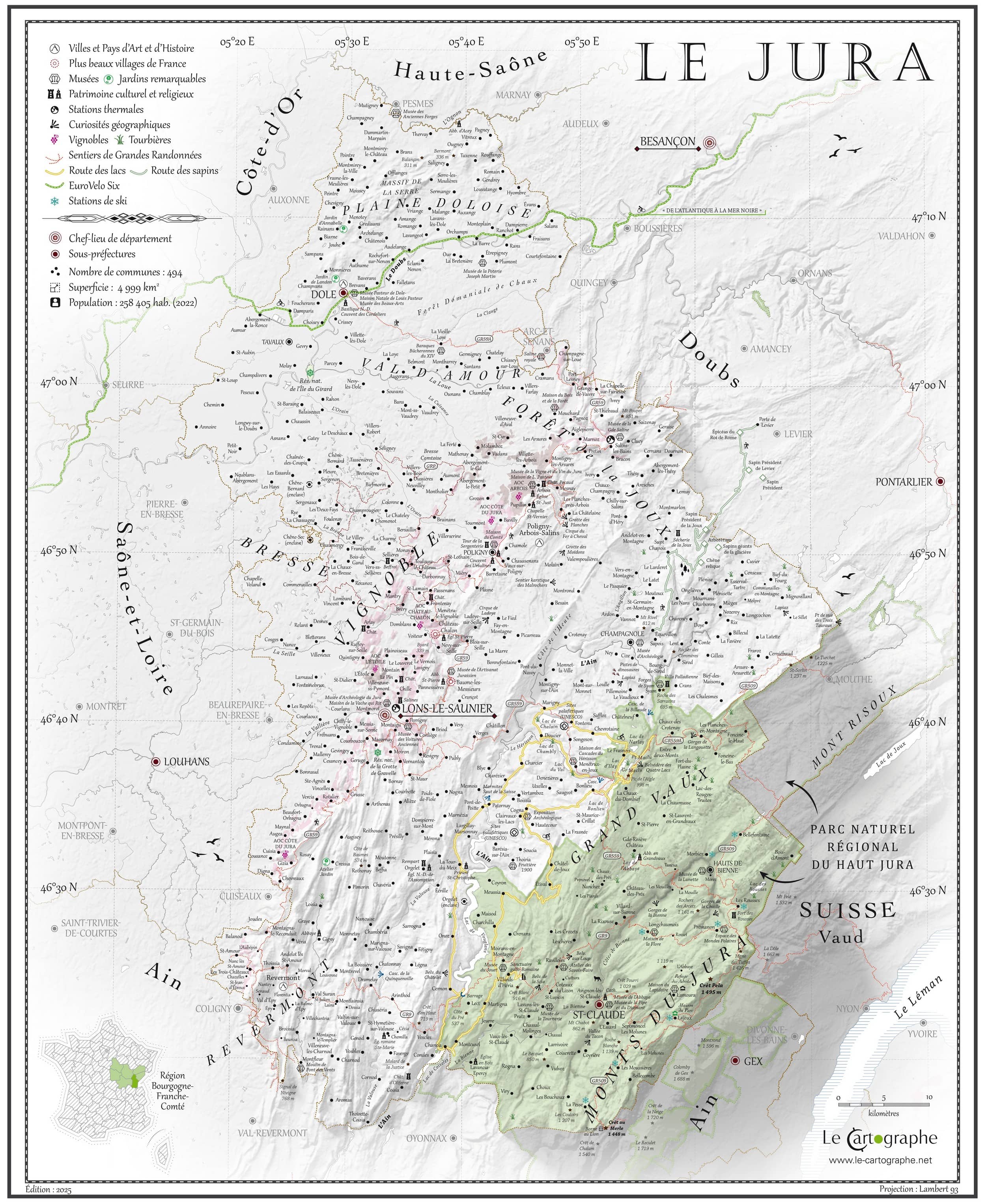

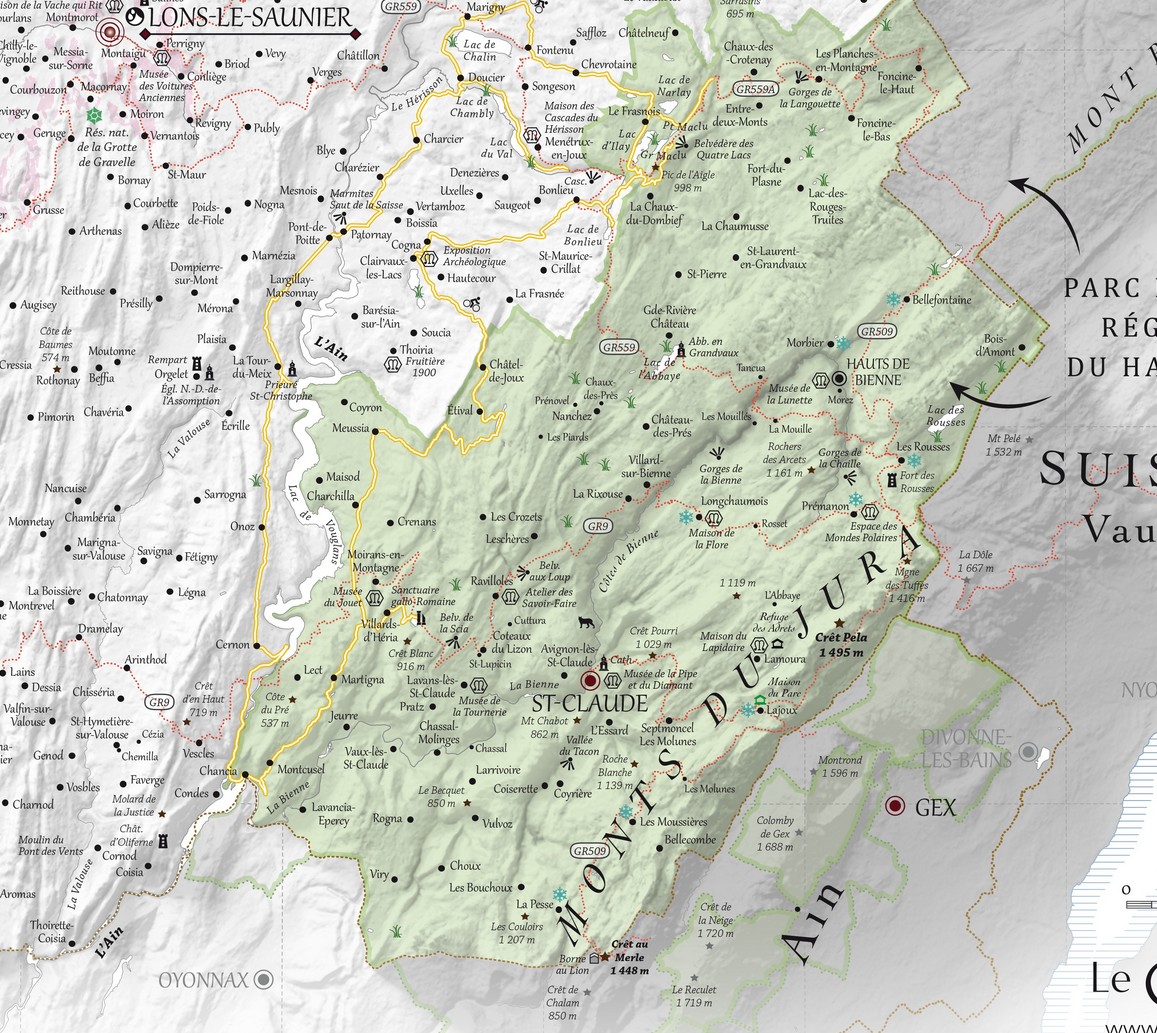

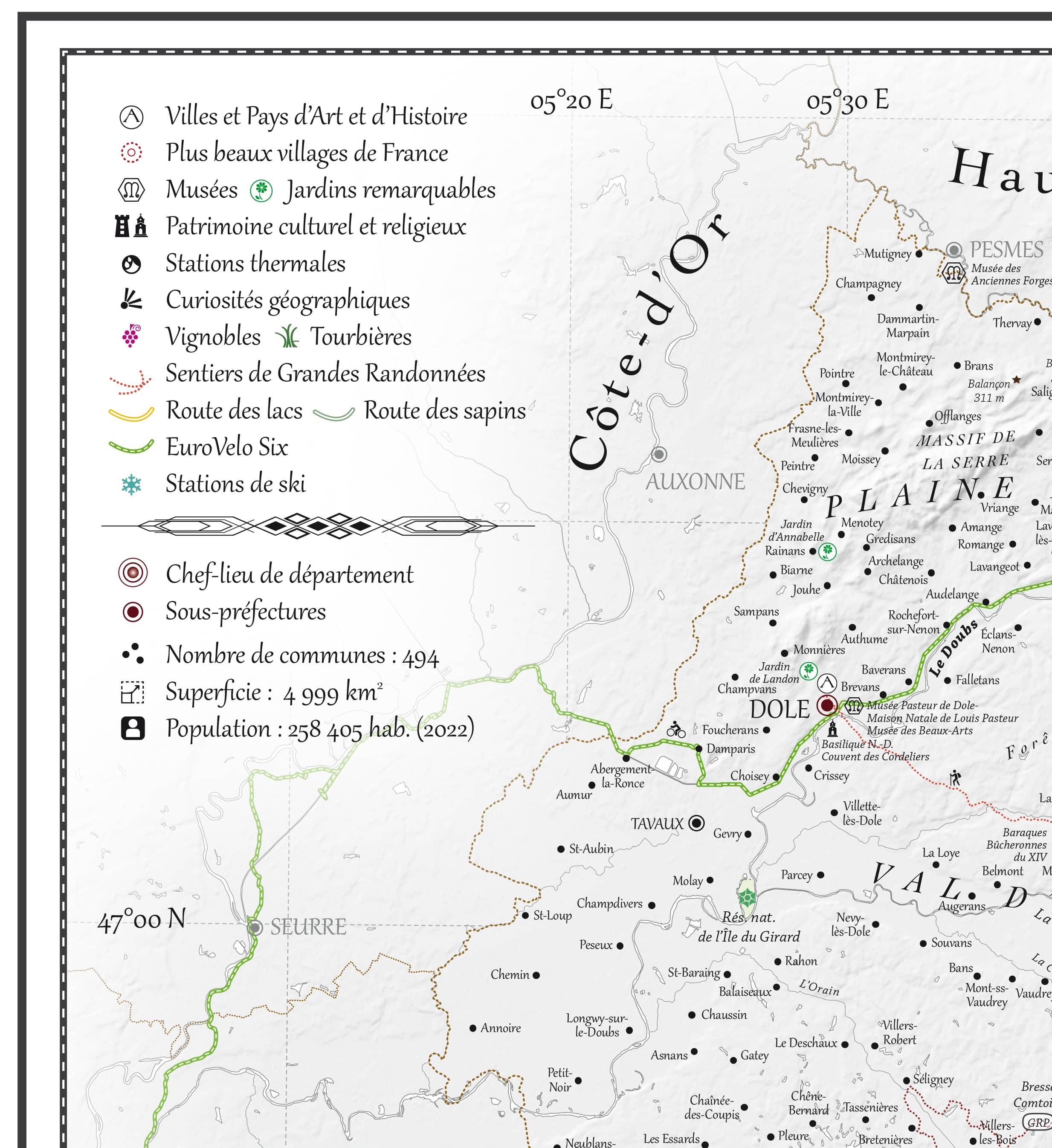

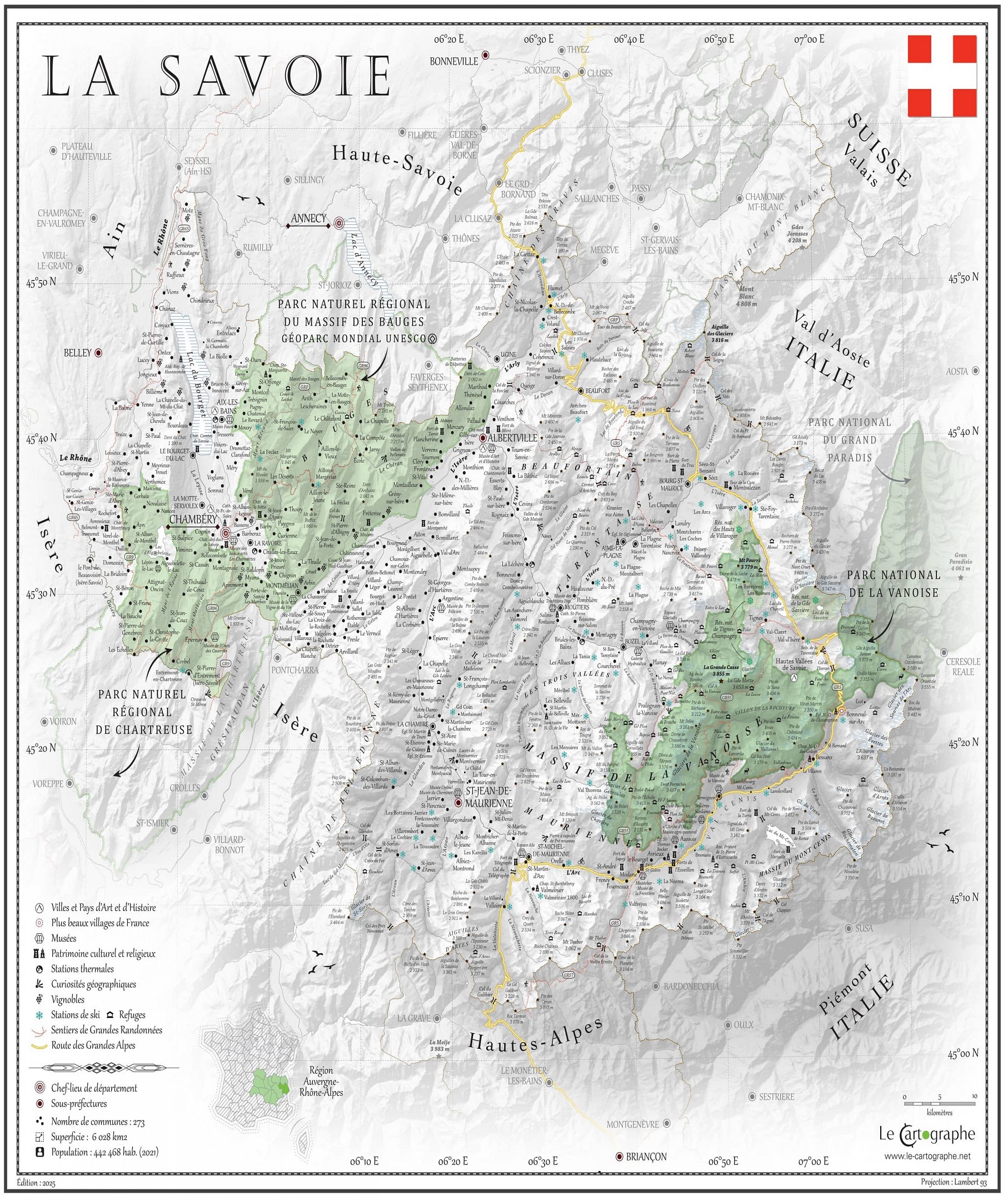

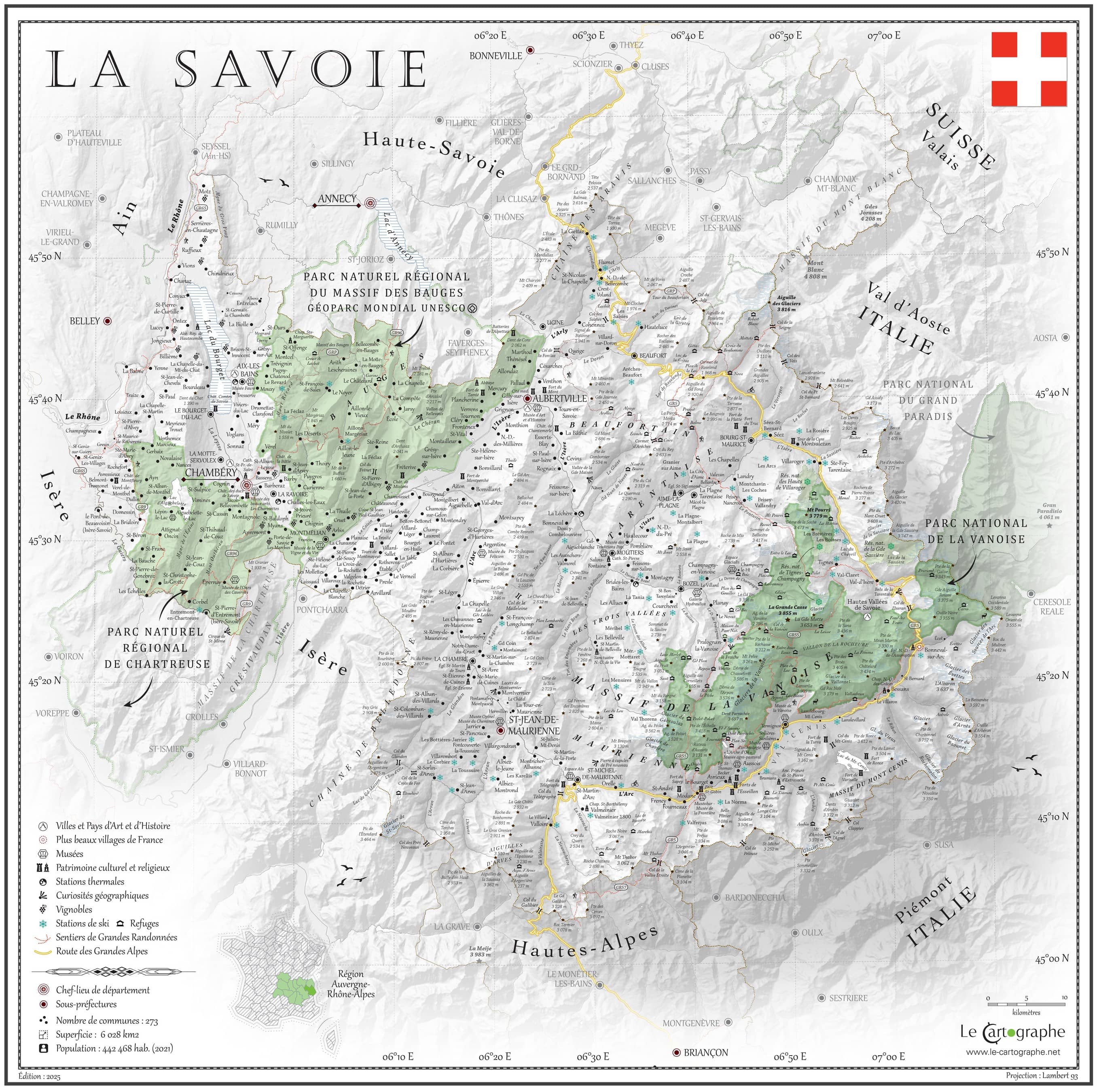

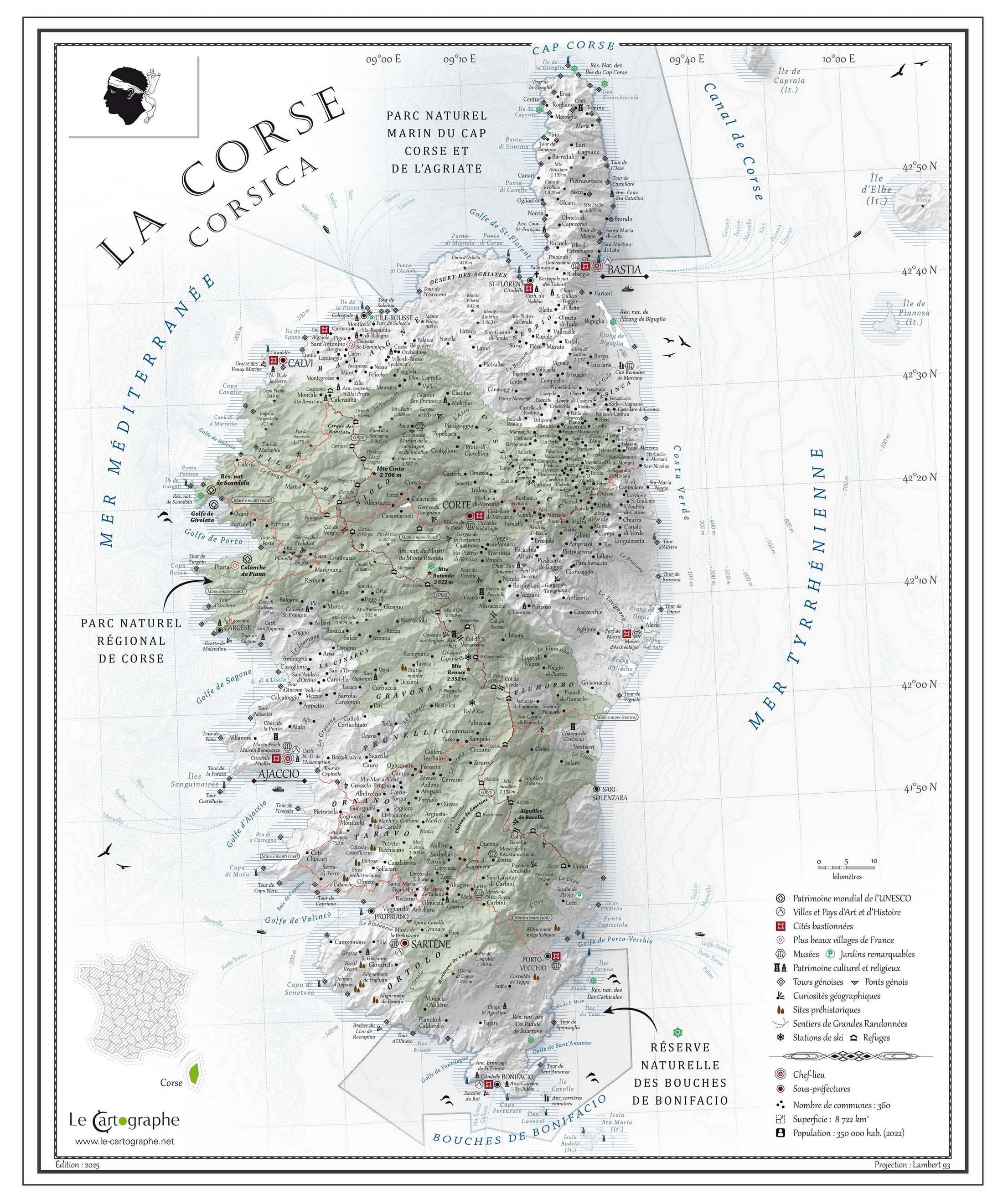

C’est une représentation graphique intentionnelle à partir d’informations relatives au monde que l’on connaît au moment ou l’on fait la carte - une vision subjective. Avec une sélection car on ne peut jamais tout représenter. Sauf à suivre Borges avec sa carte à l’échelle de un sur un. On ne voit pas les mêmes choses à petite et à grande échelle, distinction comparable au choix du zoom ou du grand-angle. Les couleurs choisies peuvent signaler la propagande ou une volonté esthétique. Ce qui prime est l’intention de montrer une corrélation entre des faits.

Même pour une carte de géographie physique, par exemple, une carte d’état-major ?

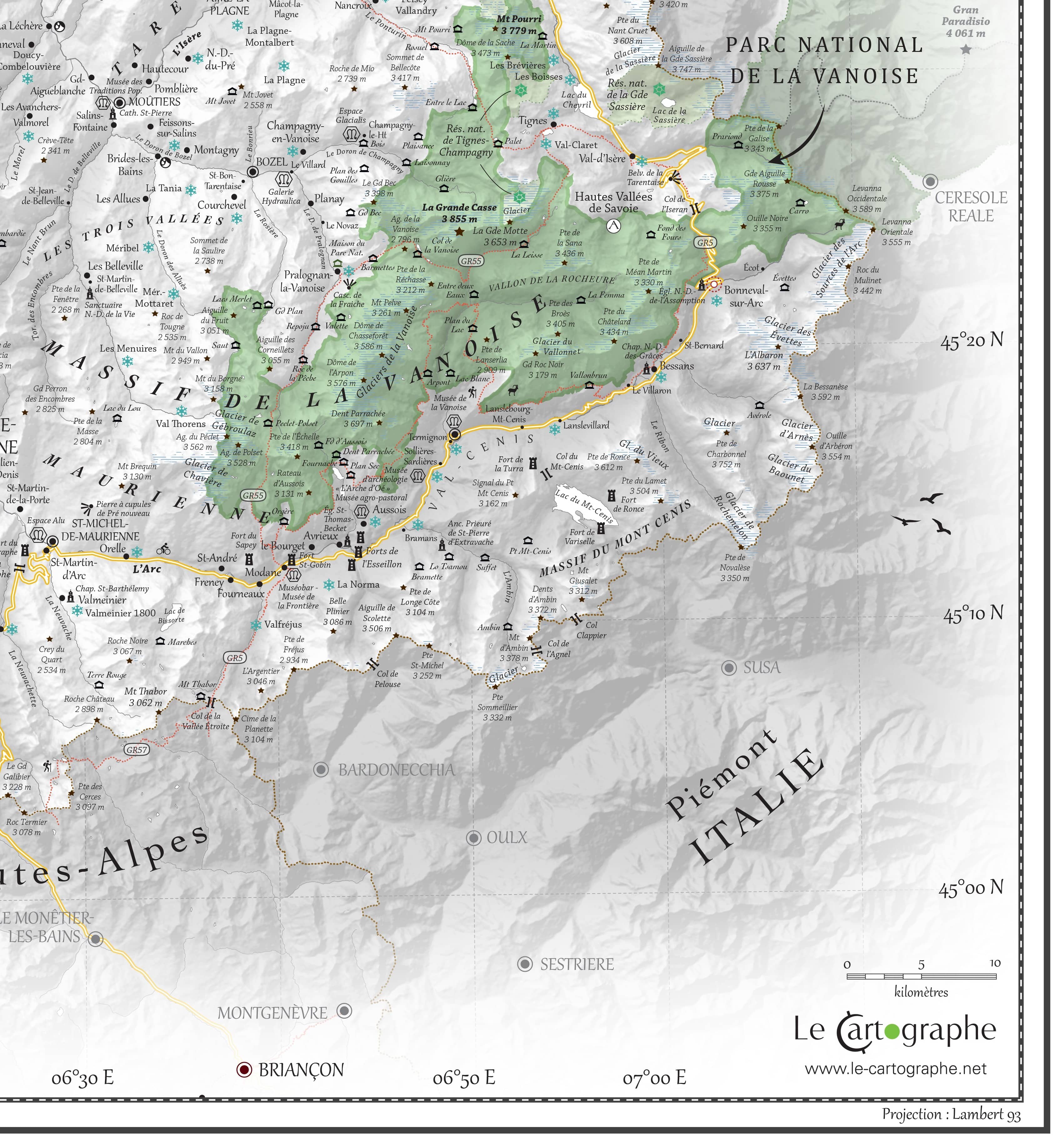

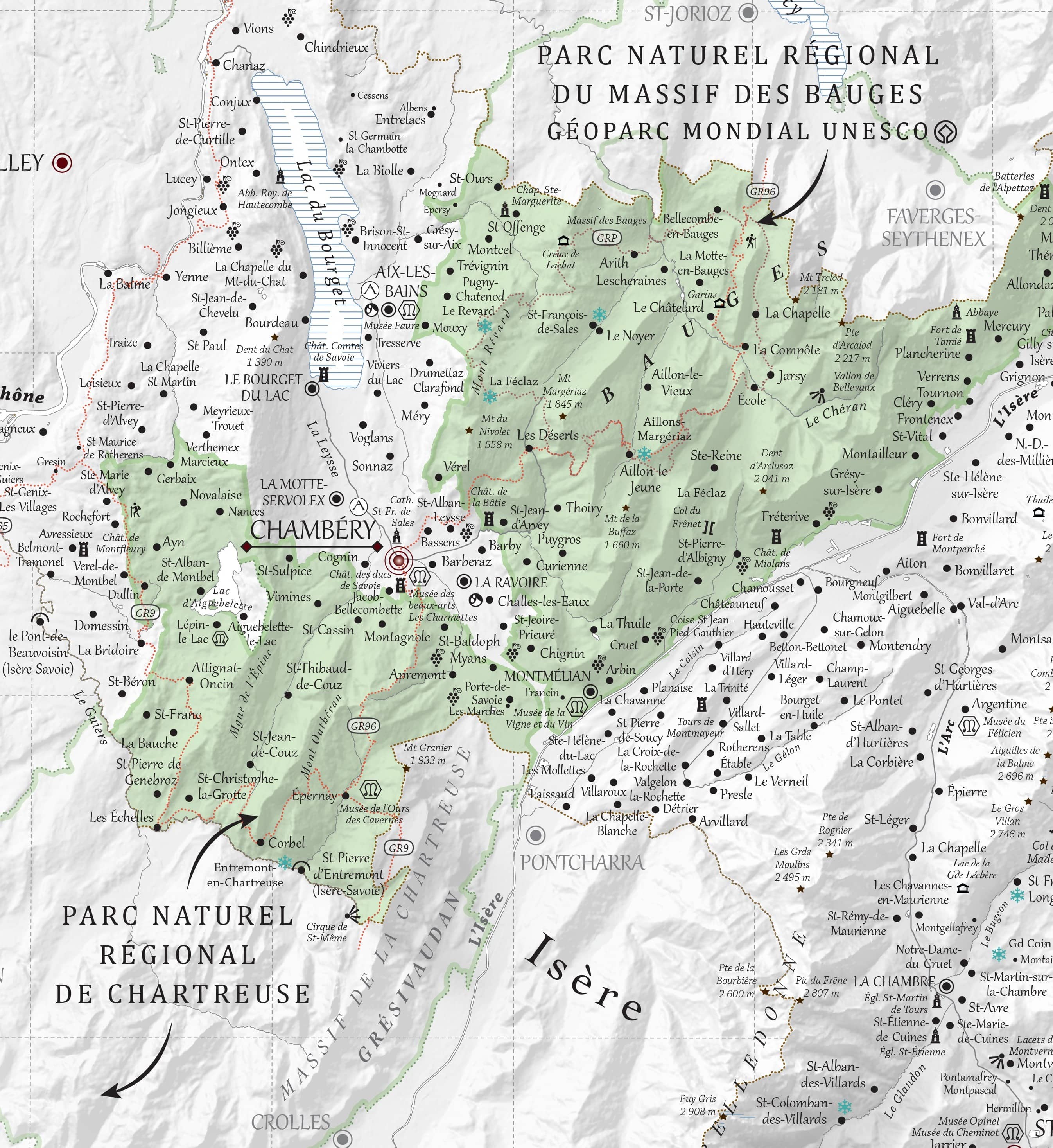

A l’origine les cartes sont d’état-major sauf les planisphères, mais on ne fait pas la guerre à partir de planisphères. Les cartes d’état-major représentent essentiellement les reliefs, les obstacles et ce que l’on ne voit pas depuis le sol. Pour reprendre la phrase du théoricien militaire Clausewitz «le géographe est celui qui regarde derrière la colline». La carte classique sur laquelle nous nous sommes abîmé les yeux à la Sorbonne et à l’Institut de géographie est la carte typique de la guerre de 1914-1918. Une autre motivation de la confection des cartes en Europe à partir de la fin du XVIIIe siècle fut la géologie. On cherchait à représenter les réserves de houille, de fer… Plus tôt, il y avait eu les cartes pour la navigation, comme les beaux portulans, cartes nautiques servant à représenter les ports et les dangers qui les entouraient. Les portulans ne représentaient que ce que l’on voyait depuis la mer. La carte est toujours utilitaire, c’est une représentation sélective d’informations jugées utiles par des géologues, des navigateurs, des militaires ou beaucoup plus tard par des randonneurs.

Le début des années 90 et la mondialisation ont-elles créé une nouvelle géographie ?

Nous avons assisté à la victoire et à l’hégémonie du discours des économistes et de leur représentation. Ils considèrent que le monde est plat et sans frontières. La mondialisation actuelle, par rapport aux précédentes, permet aux entreprises d’agir en temps réel, de passer des ordres à un bureau d’études de Coréens installés à Hongkong qui font fabriquer à Shenzhen ou au Vietnam pour un marché de sports d’hiver dans les Alpes. Au regard des flux financiers et d’informations, les configurations classiques semblent disparaître. Mais ni le pétrole, ni l’eau ne sont téléchargeables. Et en y regardant de près, on discerne une géographie des serveurs ou des câbles marins et des zones de lancement des satellites. Donc la géopolitique d’un monde structuré en donneurs d’ordres et en exécutants.

Les nouveaux ensembles, l’Europe, la Chine, les Etats-Unis, voire les pays émergents, ont-ils chacun une vision du monde et des cartes y correspondant ?

C’est ce que j’ai essayé de représenter dans ce livre, le texte vient en premier et les cartes ne sont là que pour figurer leurs projets géopolitiques. La carte est un exercice de rigueur intellectuelle, elle oblige à hiérarchiser. Les Etats dits émergents, c’est-à-dire en grande croissance, se répartissent en deux catégories : ceux qui transforment leur croissance économique en élément de puissance et de reconnaissance - ne serait-ce que par la région dans laquelle ils se trouvent - et ceux qui ne sont pas capables de le faire ou qui le font de manière négative, par exemple le Pakistan ou l’Iran. Certains Etats combinent à la fois forte croissance, poids démographique important, ressources, superficie avec parfois une conscience d’eux-mêmes, une histoire et l’intention de peser internationalement, de maîtriser leur image extérieure ou de se construire une image. Avant Lula, l’image que les Brésiliens avaient d’eux-mêmes était façonnée par les Occidentaux. Mais Lula a voulu contrôler l’image extérieure de son pays. Cela les Chinois le font sans difficultés, en arguant de 5 000 ans d’histoire et de l’humiliation subie de la part des Occidentaux au XIXe siècle qui, selon eux, invalide toute leçon de morale.

Vous comparez la Chine d’aujourd’hui avec l’Allemagne de Guillaume II qui, avant la Première Guerre mondiale, revendiquait sa «place au soleil». Pourquoi ?

Je ne pense pas du tout que cela débouchera sur la même chose qu’en 1914. Cela m’a toujours intéressé de savoir pourquoi ce «concert des nations» qui a duré un siècle en Europe s’était terminé en catastrophe. A la fin du XIXe siècle, les conditions d’un choc étaient réunies. L’Allemagne de Guillaume II avait une volonté de puissance et l’intention de suivre le modèle britannique, de le dépasser et de s’en démarquer. Pour les colonies, c’était trop tard, le partage était déjà fait. Mais l’Allemagne disposait d’une croissance économique forte dans un contexte de régime autoritaire. La comparaison avec la Chine s’arrête là car elle a besoin d’un environnement stable pour le demi-siècle qui vient. De plus, la Chine a plus une tradition de vassalisation des régions avoisinantes que de conquête. Mais on peut imaginer qu’il y ait des frictions, l’obstacle principal étant la présence navale américaine, perçue par les Chinois comme une véritable entrave.

Votre livre montre une augmentation du nombre de conflits ou de crises aiguës. Quelles en sont les raisons ?

La conflictualité augmente, mais surtout de la part d’acteurs non étatiques. On note peu de conflits ouverts, classiques, de type Ethiopie-Erythrée, faute d’enjeux. Les conflits les plus graves aujourd’hui sont ceux qui combinent la lutte pour le pouvoir et la lutte pour une hégémonie idéologique. Citons l’Afghanistan, un pays où sont imbriquées trois ou quatre guerres (conflits entre réformistes et conservateurs, ethniques…). Dans cette situation, avec quel adversaire négocier une sortie de conflit ?

On n’a jamais tracé autant de frontières, 27 000 kilomètres de plus depuis 1996. Pourquoi ?

En fait, 90% d’entre elles concernent le continent européen, même s’il y a aussi le Timor oriental, la limite entre l’Ethiopie et l’Erythrée, et demain le Soudan méridional, très hétérogène. Ce phénomène européen est lié à l’affaiblissement des empires, et à la poursuite du mouvement historique qui, depuis des siècles, veut qu’un peuple qui se sent une nation revendique les attributs d’un Etat souverain. A cela s’ajoute le choix germano-américain d’affaiblir l’ex-Union soviétique et de parvenir à une Europe de régions nations.

Assiste-t-on aujourd’hui à la fin de l’hyperpuissance américaine ?

J’essaie de décrire la permanence de la puissance américaine. Aujourd’hui les Etats-Unis comptent 308 millions d’habitants contre 271 millions au recensement précédent. Ils continuent d’attirer et d’intégrer. Si leur pouvoir d’attraction est intact il n’en est pas de même pour leur pouvoir d’influence. Le dollar est toujours une monnaie de référence, on peut citer la high tech, le soft power, la capacité d’intervention militaire, celle d’intervention diplomatique universelle. Dans la vision américaine du monde, il n’y a pas de blanc sur la carte. Les Français peuvent hiérarchiser entre trois niveaux d’ambassades. Pour les Américains, tout est important et tout est observé, avec des degrés divers d’intensité. Les Américains ne veulent pas d’un monde multipolaire mais rester maîtres du jeu.

La Russie serait-elle devenue une puissance seconde ?

La Russie reste une puissance régionale. Ses élites ont une image de leur pays qui ne correspond plus à la réalité. La Russie a perdu en importance stratégique, mais la conclusion de l’accord Start est positive (2). Ce pays doit se réformer. C’est un pays en voie de repli. Moscou n’est plus la Rome idéologique qu’elle fut. Elle n’a plus de pouvoir d’attraction, sauf pour quelques peuples de son «étranger proche» et elle est très consciente du décrochage d’avec son voisin chinois. D’où le choix de calmer le jeu sur sa périphérie et se concentrer sur ses problèmes domestiques. Pour cela, elle a besoin d’investissements occidentaux.

Au moment de la décolonisation, la France comme la Grande-Bretagne ont remplacé leurs ambitions coloniales par la construction européenne.

Prenons l’exemple français. L’échec géopolitique à Suez en 1956 entraîne deux conséquences : le traité de Rome, en 1957, et le choix du nucléaire militaire. De même, après les accords d’Evian sur l’indépendance algérienne, en mars 1962, fut signé avec l’Allemagne le traité de l’Elysée, en janvier 1963. Pour oublier son empire, la France se tourna vers quelque chose d’autre et tenta de construire une Europe à son image. A la recherche d’une «résurrection», les Français fixèrent les termes de référence avec l’accord des Allemands soucieux de leur «rédemption» selon la remarque de l’ancien conseiller américain à la sécurité nationale, Zbigniew Brzezinski. A la même époque, les Britanniques décidèrent de fermer leurs bases à l’est d’Aden pour ensuite investir dans la relation spéciale avec les Etats-Unis. Puis, finalement, dans le projet européen, en étant un peu dedans dehors. Aujourd’hui, les Britanniques développent une stratégie de hub avec la finance, la recherche, la langue et l’éducation supérieure.

Vous restez donc euro-optimiste ?

Les Européens ont compris qu’il fallait repenser leur projet, cette fois à l’échelle mondiale ; c’est une sorte de reconversion, et elle est en cours. La gestion des crises, plus efficace qu’on le dit, débouche sur de nouvelles convergences. Mais la logique européenne, unique au monde, de mise en commun de compétences souveraines est confrontée à l’affirmation bruyante d’Etats nations qui gèrent leur émergence en fonction de leurs seuls intérêts nationaux, selon un mode très classique qui rappelle précisément celui de la fin du XIXe siècle. On ne parle pas d’unité asiatique en Chine ou en Inde.

(1) Institut des hautes études de défense nationale. (2) Ratification par le Congrès américain, le 23 décembre, du traité de réduction des armes stratégiques.

"Petite" bibliographie de Michel Foucher :

- L'invention des Frontières, FEDN, 1986

- Fronts et Frontières, un tour du monde géopolitique, Fayard, 1988

- L'Afrique du Sud, puissance utile ? (en collaboration avec Dominique Darbon), Belin, 2001

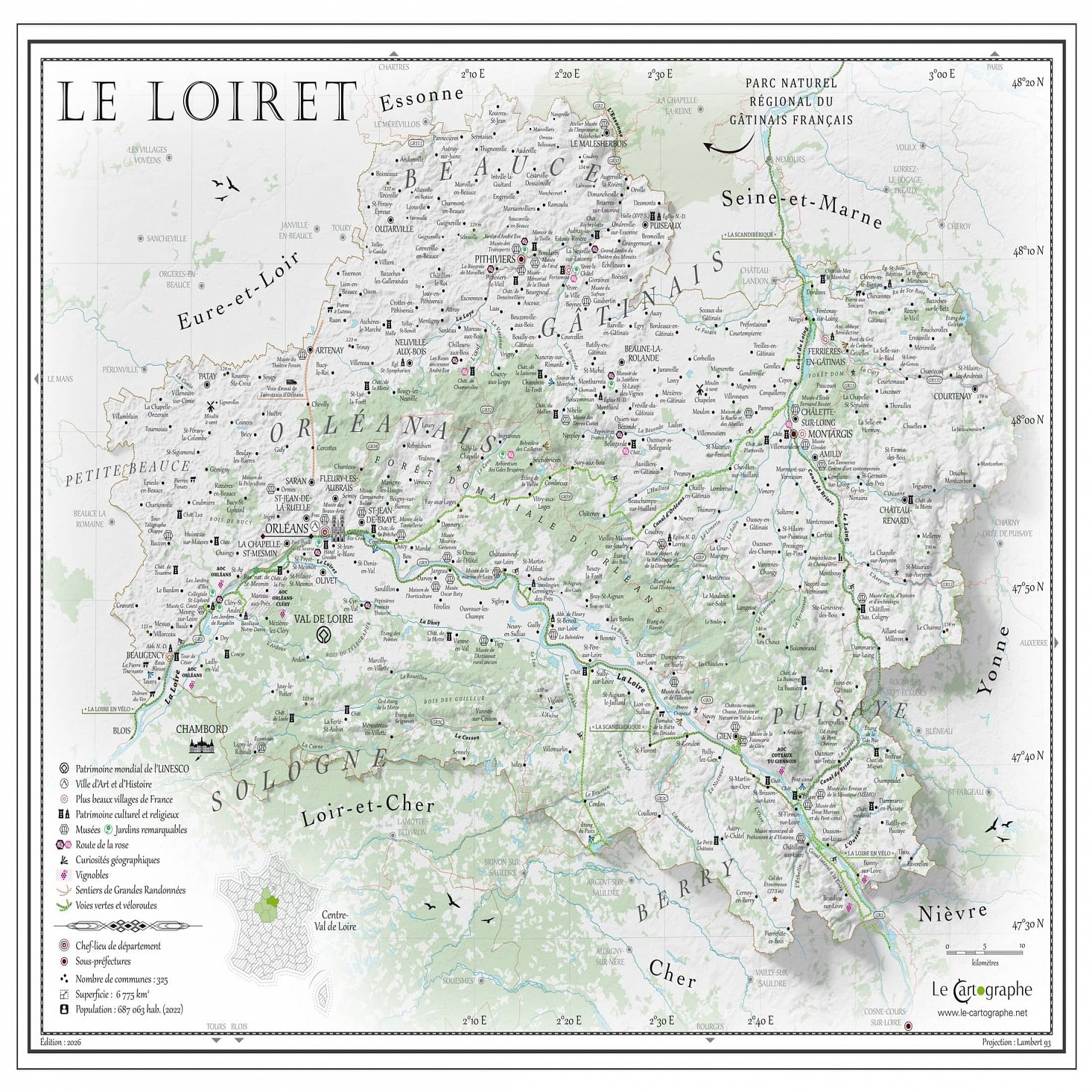

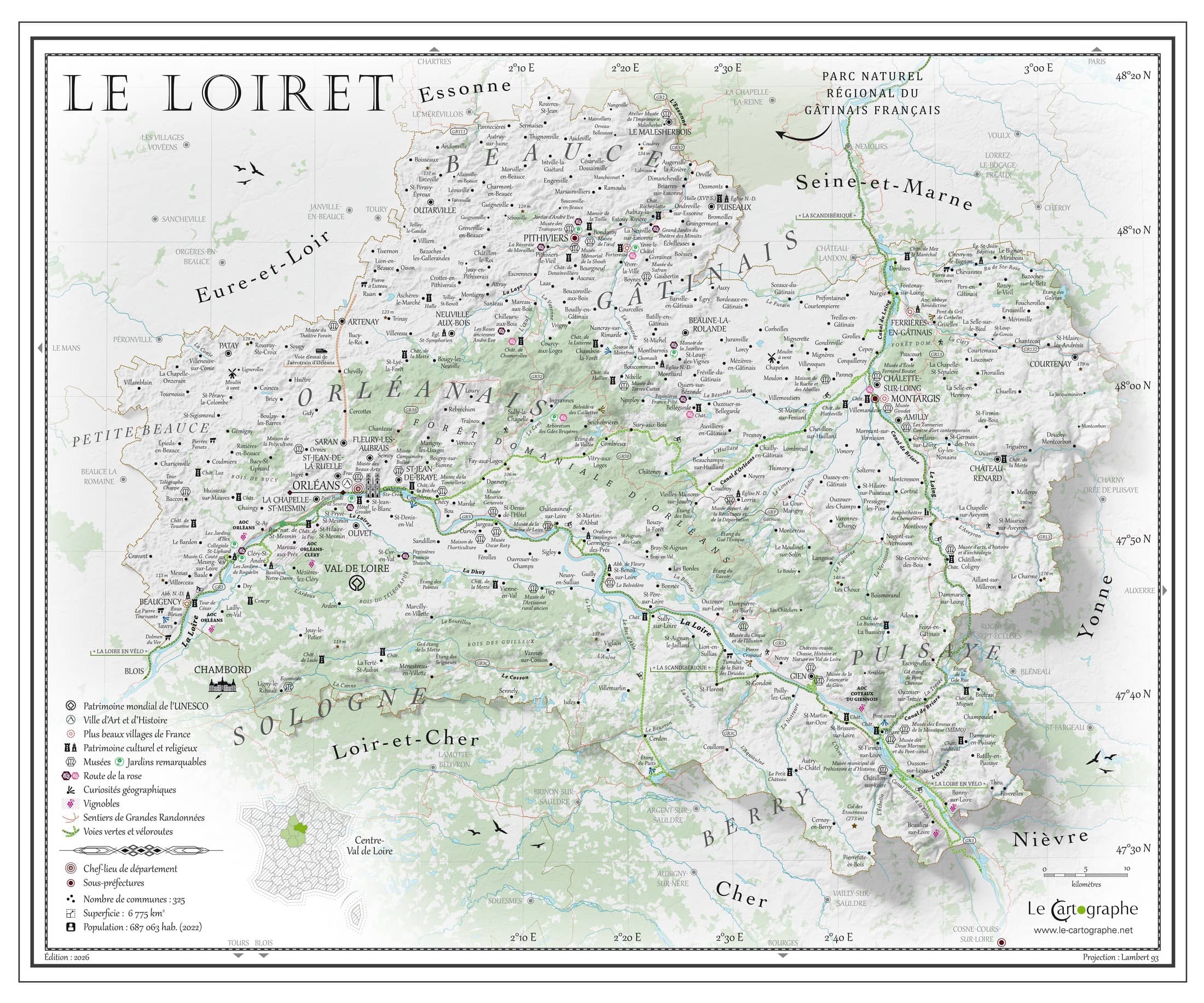

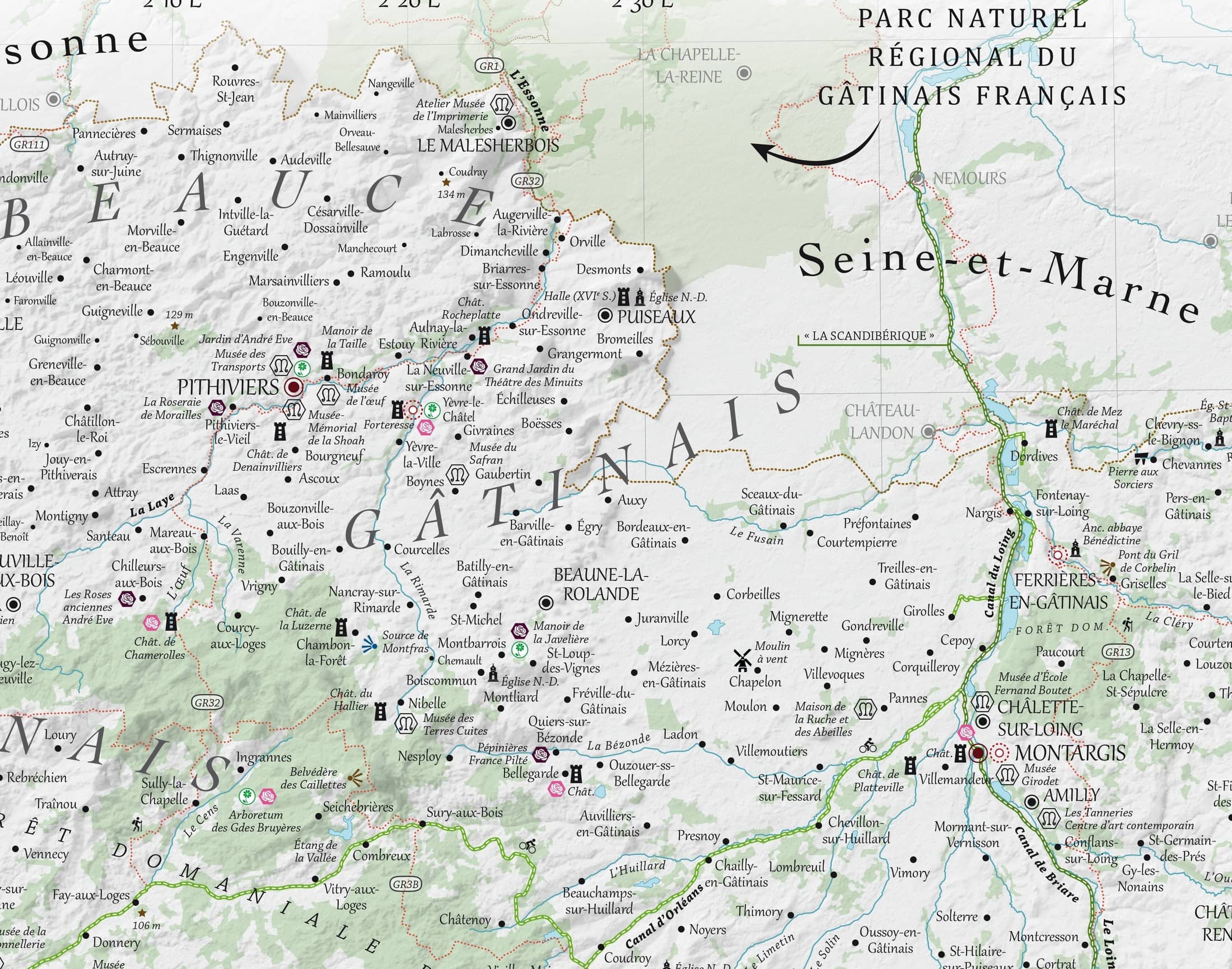

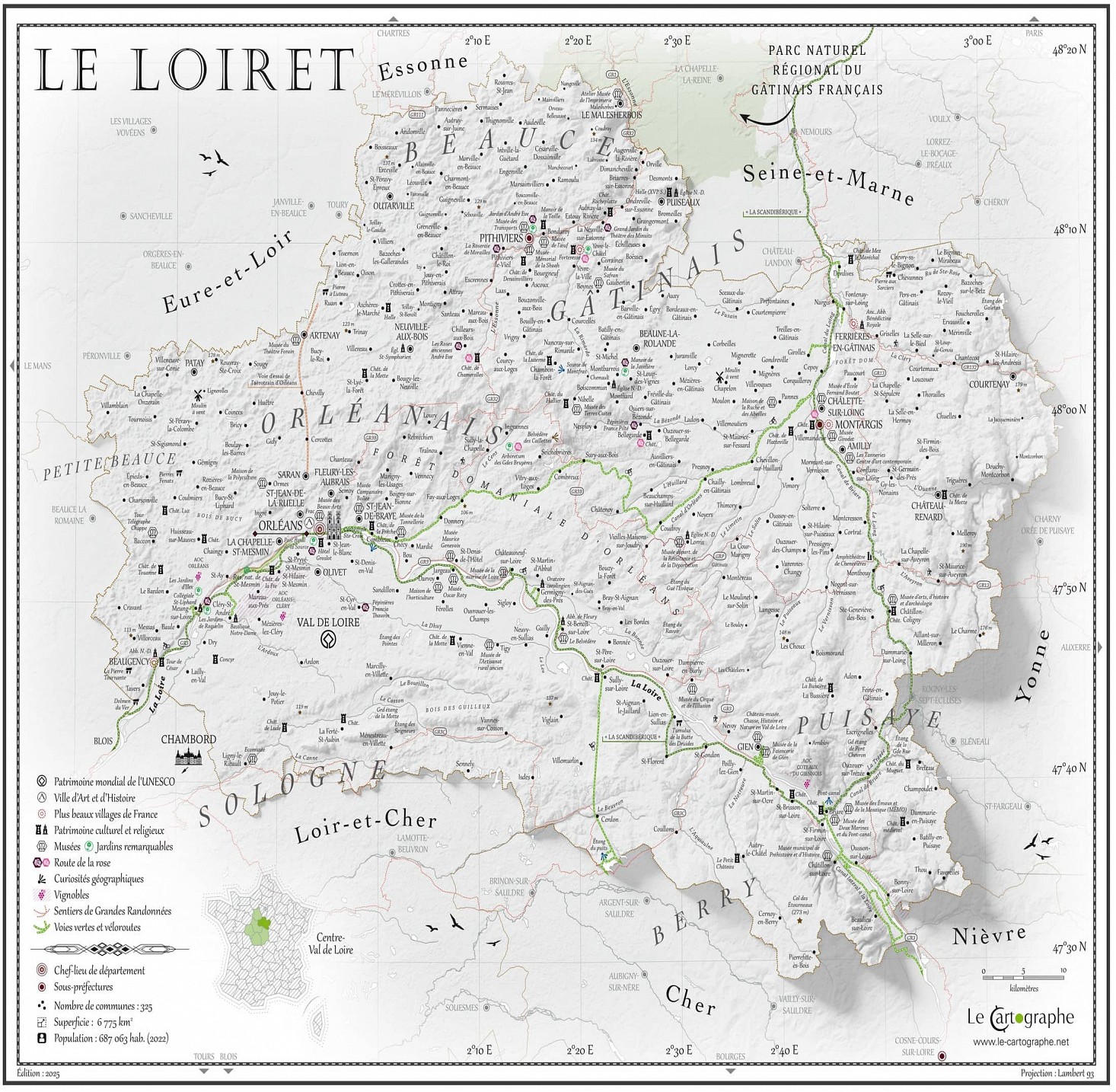

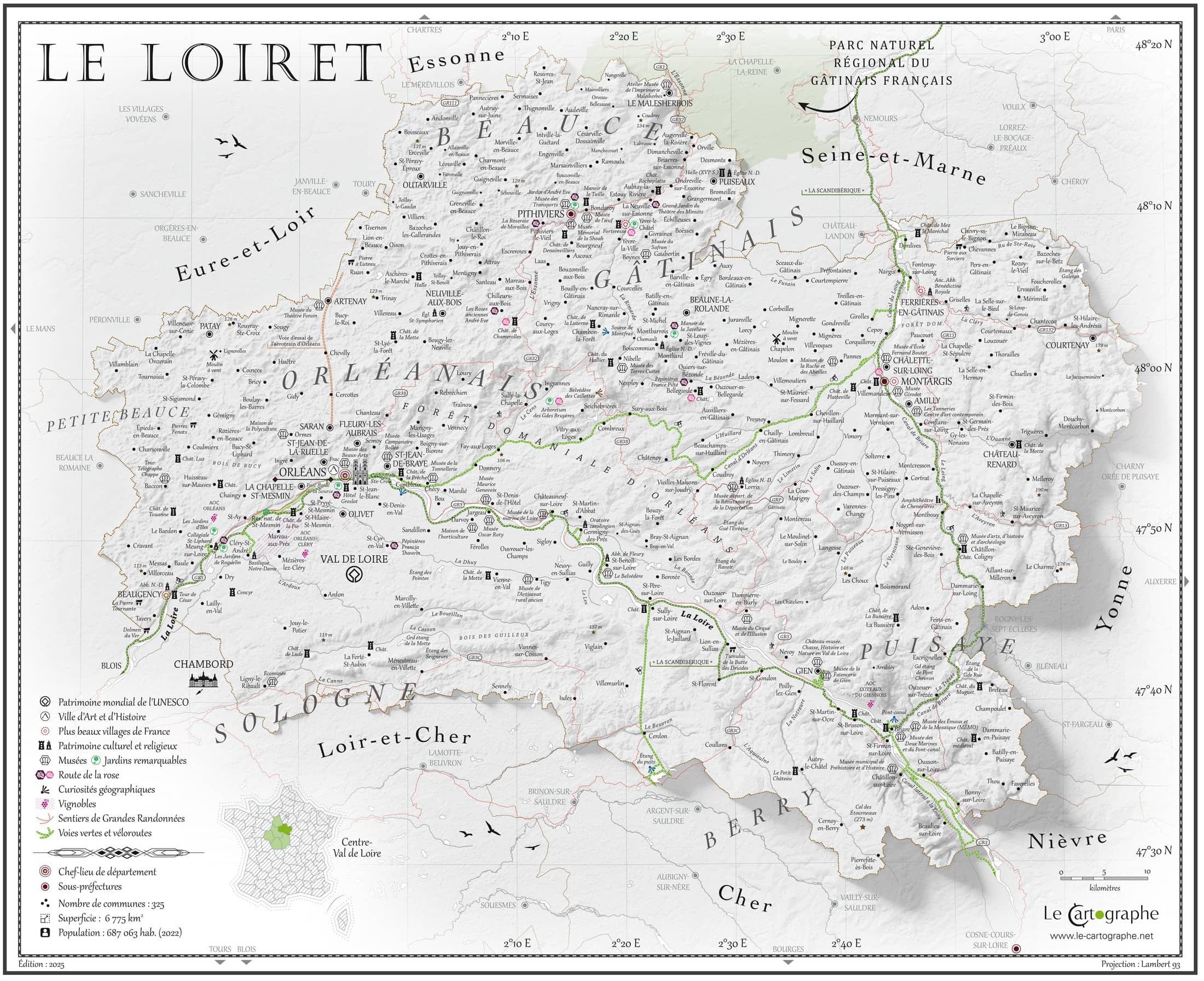

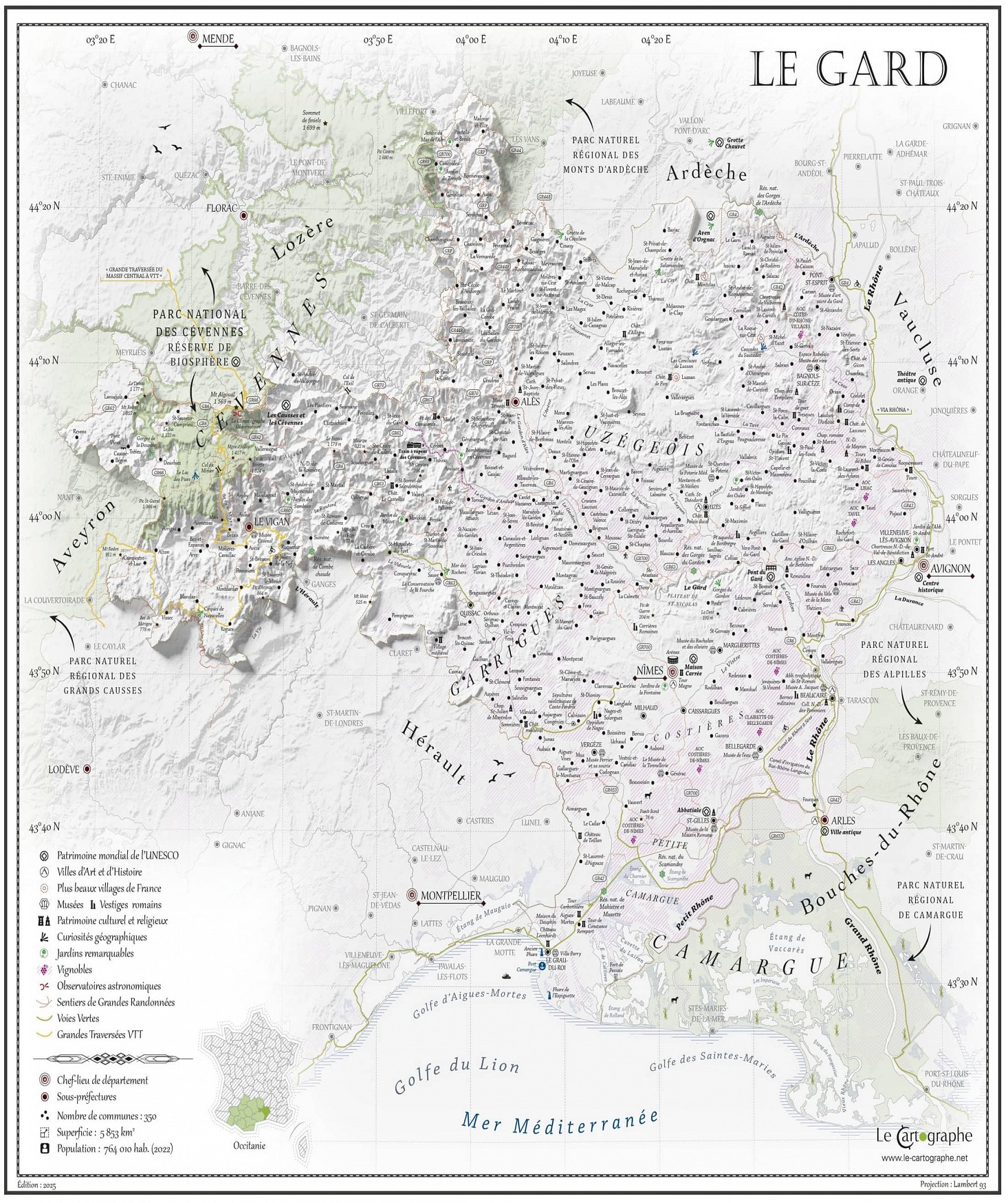

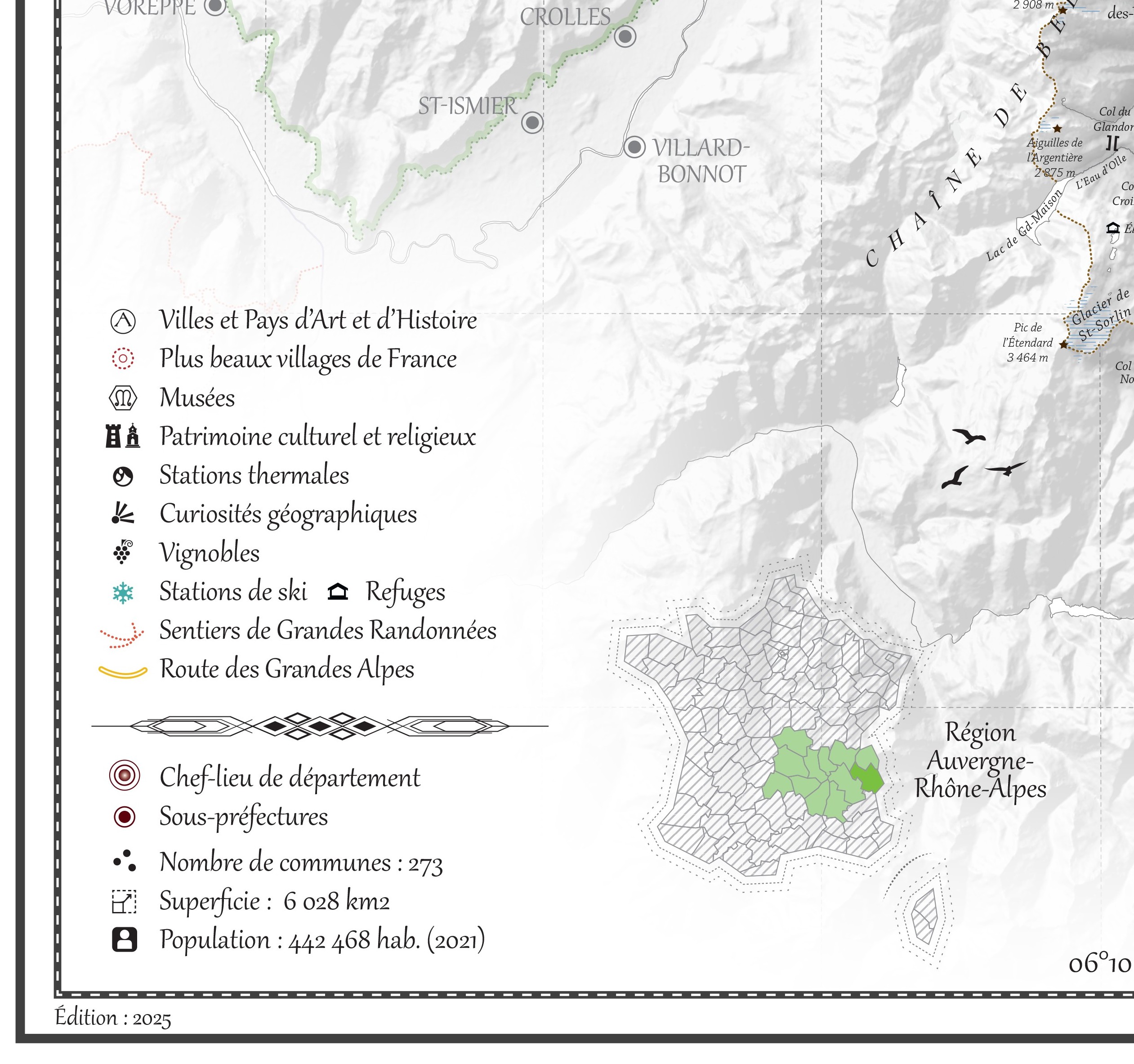

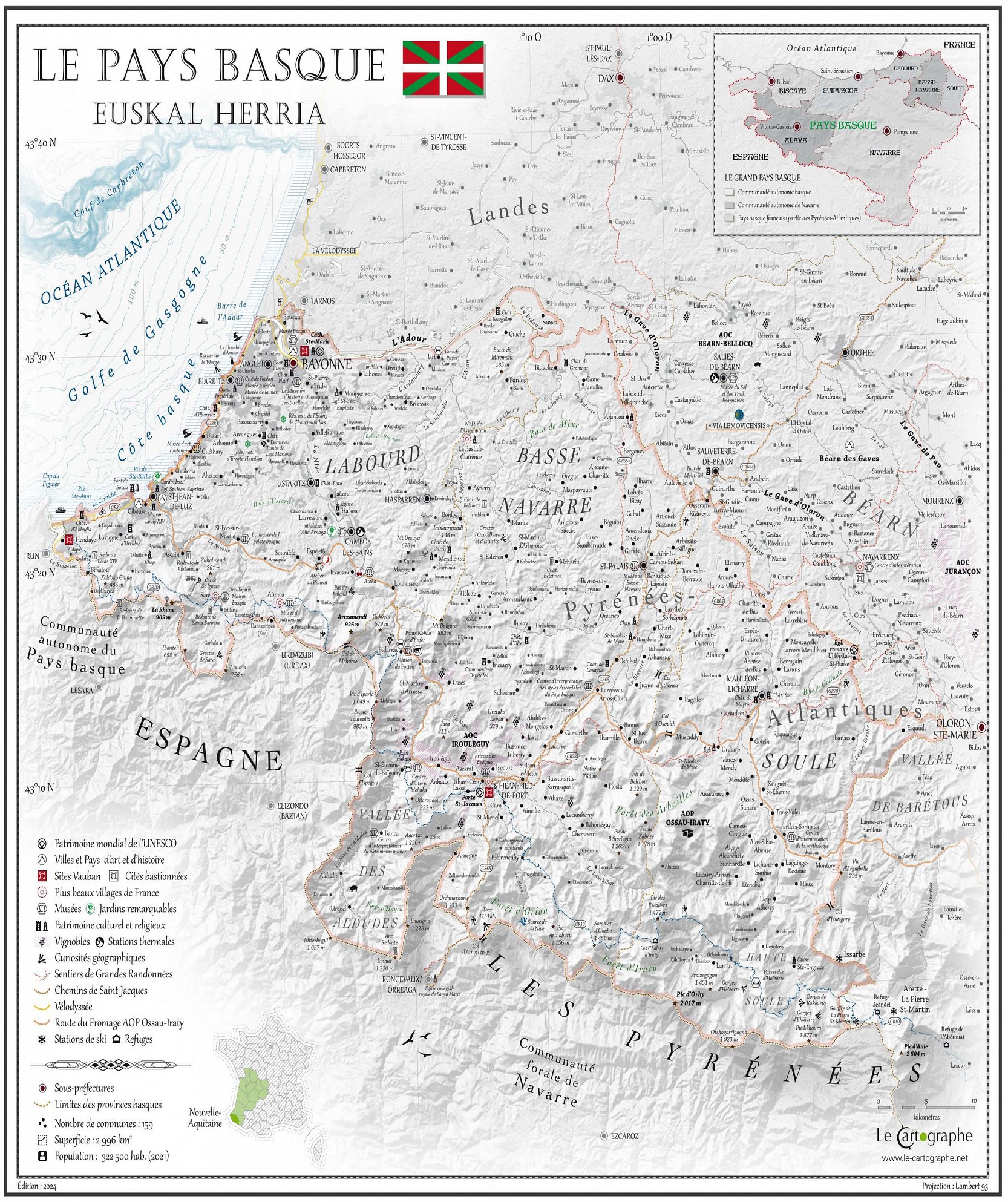

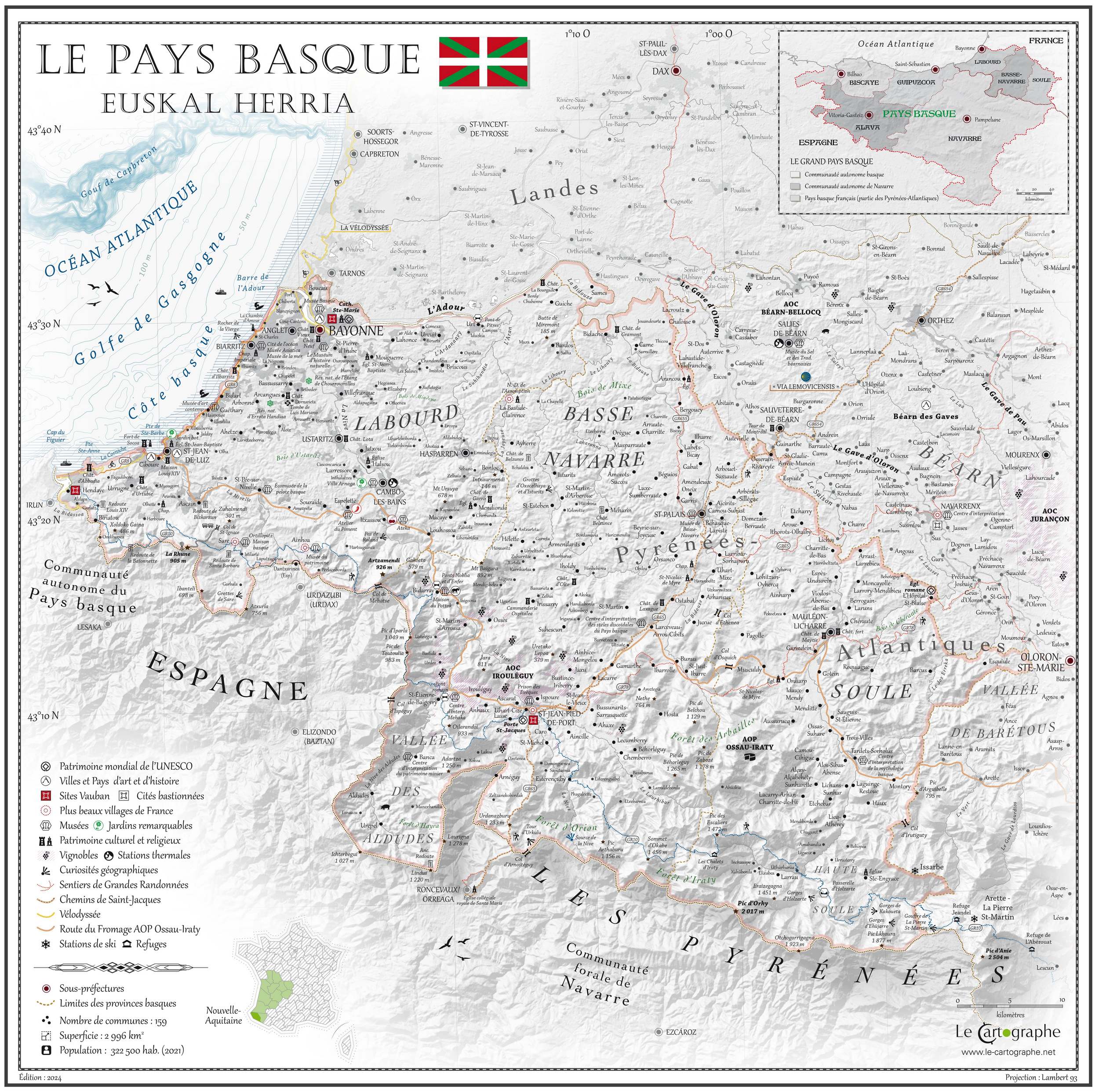

www.le-cartographe.net

{jcomments on}